-

Compteur de contenus

880 -

Inscription

Visiteurs récents du profil

10023 visualisations du profil

Pan's Achievements

Cumulus humilis (7/24)

-

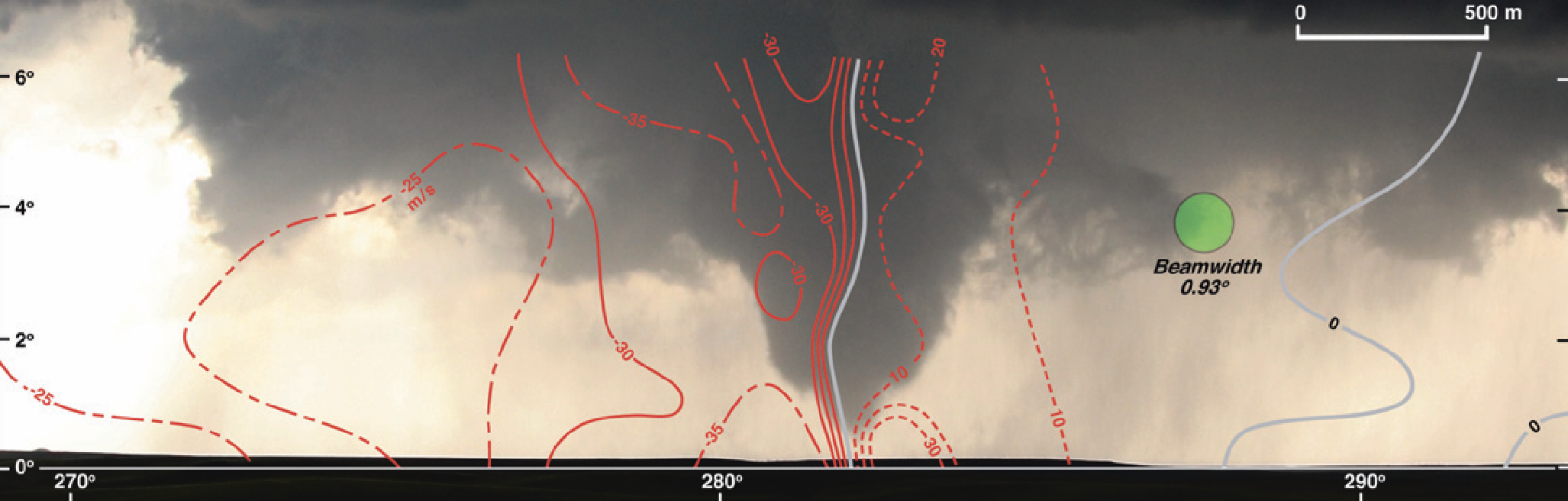

Après une petite pause, retour sur la tornade de Ermont avec un récit plus technique : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/la-tornade-dermont-suite?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

Pardon à nouveau, mais l'article de la série devant attendre à nouveau quelques jours. L'actualité prime. J'ai écrit un article mi boite à outils conceptuels/mi étude sur l'ouragan Melissa : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/ouragan-melissa-quelques-regles-simples?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

Je sors l'article ce soir à 18h. Le lien fonctionnera à partir de 18h : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/tornade-meurtriere-a-ermont-le-20?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true Pardon pour avoir pris tant de temps, la série sur les alertes reprendra son cours finalement mardi prochain. 🙂

-

@Nico 14 Tu as raison et la série, ainsi que cette note que j'avais postée il y a quelques semaines au sujet du radar de Trappes résonnent maintenant de façon prémonitoire. https://substack.com/@vjwx/note/c-161808122?utm_source=notes-share-action&r=5rigub Comme tu le rappelles, ASTORP et Keraunos avaient identifié un risque faible mais existant, mais je jette pas tant la pierre sur ça, car je peux encore admettre qu'on considère le risque trop faible quand on a un zonage 2% si large. Mais le plus perturbant, c'est surtout le fait qu'un orage avec un énorme pic de grêle sur les radars distants -- une signature déjà présente lors de l'orage avec la grêle de 4 cm cet été sur Paris -- ne soit pas alerté via FR-Alert. Et en dépit de l'absence et du retard en opérationnel de Trappes, il y avait quand même le radar de Roissy, qui devait également présenter pas mal de détails inquiétants. Et je suppose que MF a déjà accès aux données pré-operationnelles de Trappes depuis juillet en plus.

-

Pardon par avance aux fidèles lecteurs. L'article de demain sera surement en retard, peut-être en soirée dans le cas le plus optimiste, mais plus vraisemblablement le lendemain mercredi, car j'aimerais faire l'article sur ça (la tornade de Ermont). Merci pour votre compréhension 🙏

-

Voilà, ça a pris plus longtemps que prévu 🙂 https://open.substack.com/pub/squawllines/p/le-delai-dalerte-partie-5-etude-de?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

L'article 5 est déjà prêt en anglais, en retard par rapport à l'horaire habituelle (car pas mal d'autres choses à faire). Sa version française sera postée tard ce soir, donc pas de panique, ça arrive 😉

-

Voici le lien. Il n'est pas actif pour l'instant, il ne le sera qu'à partir de 17h aujourd'hui : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/le-delai-dalerte-partie-4-le-paradoxe?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

J'espère pas que ça sera perçu ainsi en tout cas 😅 En météorologie, on fait toujours des choix pratiques qui sont des compromis. Ca implique qu'on y gagne sur quelque chose tout en perdant sur un autre aspect. Et c'est sur ce second point que je vais parler.

-

Petit article de vulgarisation sur un aspect assez technique de l'observation des orages par radar afin de préparer l'article 4 de demain : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/laliasing-des-vitesses-radar-pourquoi?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

Voilà le lien : https://substack.com/@vjwx/note/p-174796200?r=5rigub&utm_source=notes-share-action&utm_medium=web

-

Bonjour à tous. Je sors l'article 3 demain 😊 J'espère que vous le trouverez pertinent sans être trop à charge. Il est un peu plus long que le précédent, car on rentre petit à petit dans le coeur de la série.

-

@Nico 14 Tu as un raison, un certain nombre de réseau identifiait plutôt bien la trajectoire, en particulier les sorties déterministes. Mais même sur ce que tu montres, on voit une certaine variabilité nord-sud entre les run 12Z et 18Z, avec des trajectoires sur le 12Z qui traversent l'ile et sur 18Z qui passent au large en frôlant la côte. Et on voyait également cette variabilité à l'époque dans les scénarios d'ensemble (j'ai pas les archives) successifs, avec une moyenne de la prévision de l'ensemble Arome justement au large/frôlant la côte. C'est cette incertitude qui a surement permis à MF sa prise de décision, en plus de ce que tu dis sur l'aspect humain. MF a conclu que le problème était les simulations. Il y avait peut-être un peu de mauvaise foi dans cet argument, mais c'était pas non plus entièrement infondé. Admettons, je laisse le bénéfice du doute. Le but de la série n'est pas d'être à charge, et la thématique dépasse les seuls ratés sur cet événement, même si je le prend comme accroche. L'essentiel de l'argument dans mon article est plutôt de dire que le problème est justement de vivre trop dans l'univers modèle, et puis prochainement parler du fait qu'ils n'ont pas suffisamment complété par les observations in-situ, parler des problèmes de choix, de compétences, d'organisation décisionnelle, sans parler des problèmes entre humains (bien réels) qui ont pu avoir lieu dans la salle de prévision. Je réfléchis encore à la façon de tourner ça, et d'inclure d'autres éléments de réflexion. Je ne parlerais de toute façon heureusement pas que de Météo France. Je réfléchis sur d'autres pays représentatifs de certains problèmes particuliers. Il n'y a pas des pays qui ont tout faux, ni d'autres qui ont tout juste. edit : je retrouve ce montage ci-dessous sur meteo-paris qui illustrait cette variabilité des sorties successives

-

Voilà le lien pour l'article 2 de la série sur la crise des alertes : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/le-delai-dalerte-partie-2-le-paradoxe?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

-

J'ai écrit une brève sur les orages de la nuit dernière : https://open.substack.com/pub/squawllines/p/un-mcs-nocturne-et-ses-rotations?r=5rigub&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true