-

Compteur de contenus

461 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Obiou

-

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Automne - Hiver 2024/2025 dans les Alpes

Obiou a répondu à un sujet de Cedski dans Le temps en France

Non ce n'est pas surprenant, M4 ça reste un relativement petit séisme et c'est peu probable de le ressentir à cette distance surtout dans les alpes -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Automne - Hiver 2024/2025 dans les Alpes

Obiou a répondu à un sujet de Cedski dans Le temps en France

Oh à peine 😅 A Chamrousse il y avais déjà des traces de skis la semaine dernière sur 5 cm, faut pas sous-estimer le grenoblois en manque de poudre 😅 -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

limite Nord-Sud en France / limites climatiques

Obiou a répondu à un sujet de coulraoul dans Climatologie

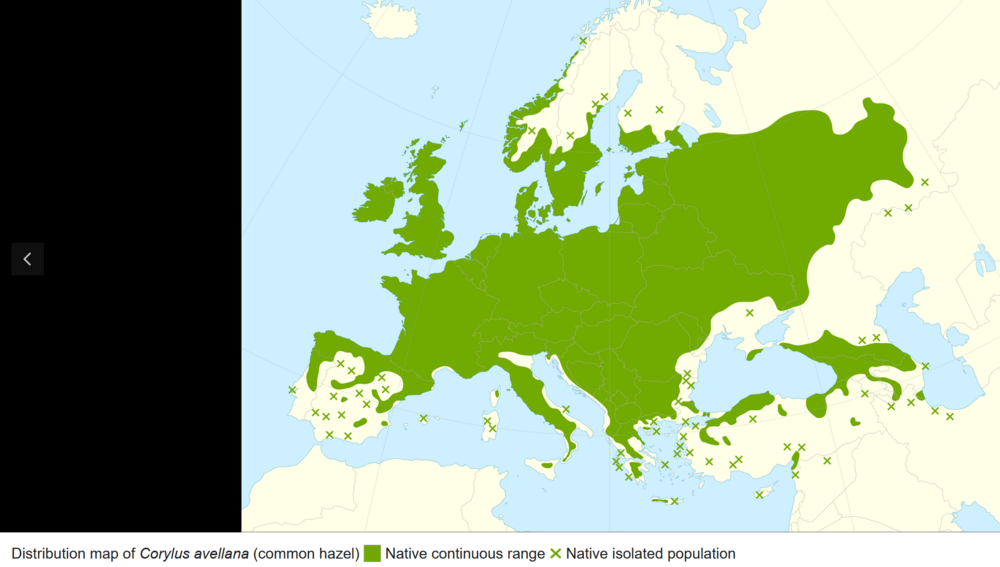

Pourtant tu parle de "culture du nord" et de nuciculture dans cette phrase 😅 ça ne change pas grand chose, l'espèce dépasse largement dans les zones tempérée et subtropicales: -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

limite Nord-Sud en France / limites climatiques

Obiou a répondu à un sujet de coulraoul dans Climatologie

La noisette a besoin d'eau mais elle supporte très bien la chaleur, en Italie elle est largement cultivée au sud de Naples à basse altitude de même que la noix: voir street view: https://maps.app.goo.gl/poJXDx7wLdVcDuuQ8 Pourtant la zone est nettement plus chaude que le sud de l'Ardèche... C'est bien beau d'utiliser des critères variés mais il faudrait prouver le lien avec le climat ! Idem pour la langue, qu'on m'explique en quoi Thiers est plus méridionale que Vienne... -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Automne - Hiver 2024/2025 dans les Alpes

Obiou a répondu à un sujet de Cedski dans Le temps en France

oui a 1300 m à l'ombre une grande partie de la journée, le jardin est encore tout blanc ! Vu la neige qui devrait arriver cette semaine je pense que les hauts sommets du Dévoluy seront vite inaccessibles. -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Automne - Hiver 2024/2025 dans les Alpes

Obiou a répondu à un sujet de Cedski dans Le temps en France

Après quelques nuages d'altitude ce matin, belle journée au sud du Dévoluy. Vue sur le pic de Bure Céüze -

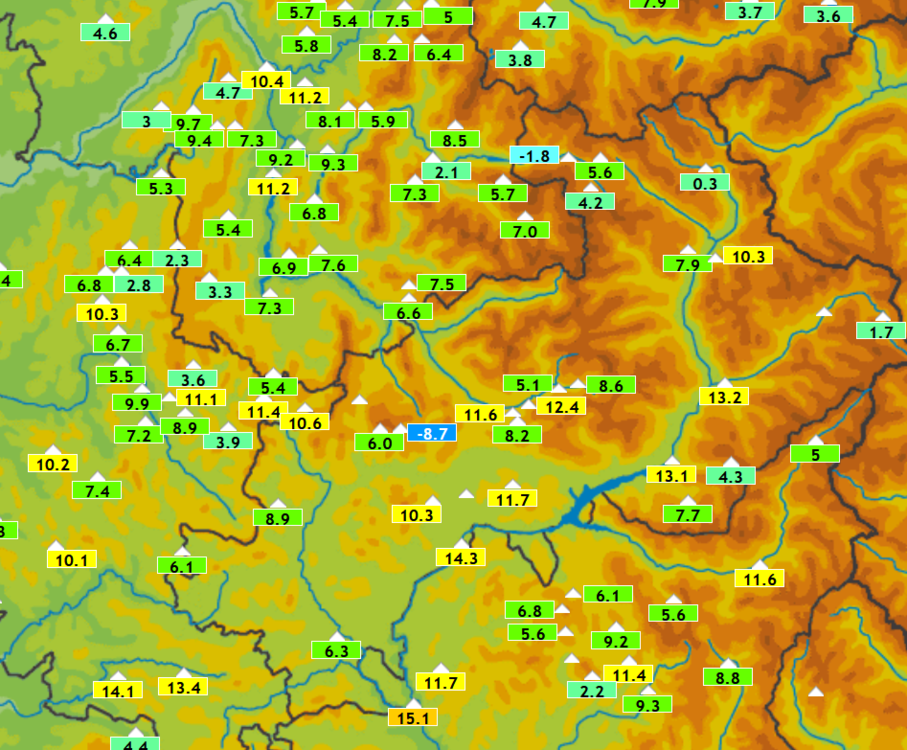

Encore un -15°C au vallon d'Anne ce matin avec un remontée à 9.9°C à 13h. Le temps étais plus venté aujourd'hui. Ça fait une belle amplitude de 25°C, pas si courant je pense fin novembre.

-

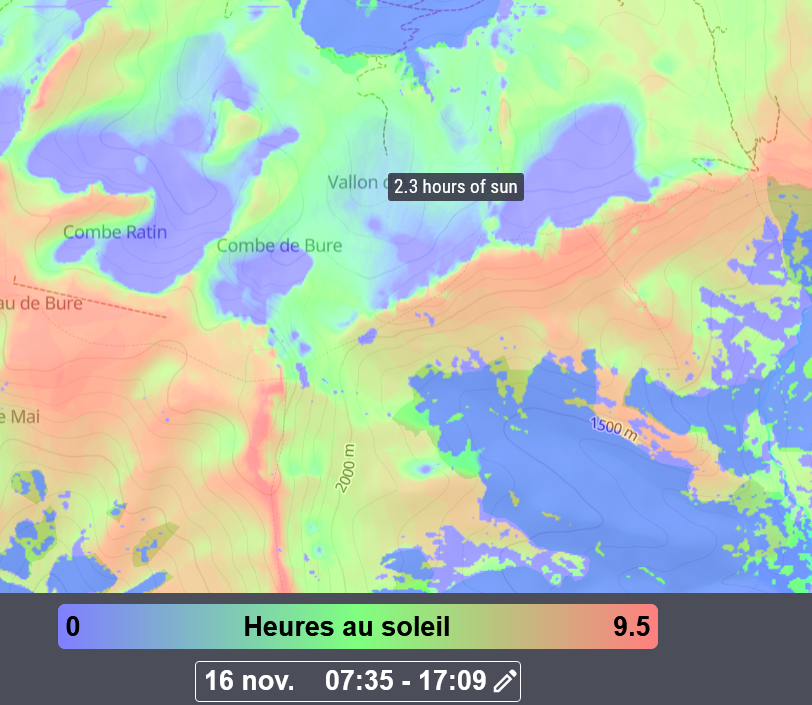

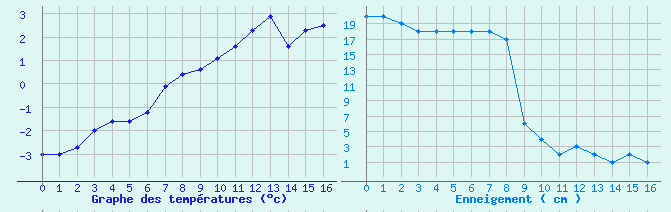

Belle performance au Vallon d’Âne en ce moment, -16,7°C ce matin. La combe est couverte de neige et ne voit le soleil que deux heures par jour en cette saison: malgré un court dégel à 16h15 la T est déjà retombée à -9°C: Notez la chaleur en altitude +6°C sur le plateau de Bure 1000m plus haut, l'air froid ne vient donc pas de là...

-

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Automne - Hiver 2024/2025 dans les Alpes

Obiou a répondu à un sujet de Cedski dans Le temps en France

Très belle journée à Chamrousse au milieu de la neige (<10 cm vite fondu en adret). Les lacs roberts ne sont pas près de geler: température mesurée de 7°C. Dessous la mer de nuages était particulièrement épaisse (entre les altitudes 700 et 1600 m environ). -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Prévisions Alpes Automne - Hiver 2024/2025

Obiou a répondu à un sujet de mere_michele_prod dans Prévisions à court et moyen terme

Effectivement 10cm fondu dans la journée sur le glacier de Bonne pierre, c'est énorme ! Un bilan encore plus impressionnant à 3100 m au nivôse de la Meije: Et voici la chute du siècle qui s'annonce: Sur ces deux sites, on peut parier pour être à nouveau à 0 lundi aprem...- 709 réponses

-

- 17

-

-

-

-

-

Il y a un effet TAF indéniable sur ces deux stations qui permet à la température près du sol de s'abaisser plusieurs degrés en dessous de la masse d'air (comparer avec les 5°c au col de lus et les 6°C à Malleval situées en hauteur et non en fond de vallée). Cependant rien à voir avec Darbounouse, TAF fermé et très puissant en conditions calmes. Avec le vent des TAF moyens peuvent faire mieux car plus encaissés. Après je ne vois pas trop l’intérêt d'avoir une définition restrictive et de débattre si chaque station est un TAF ou pas, une station en dessous de 1000 m où il y a du gel en septembre, c'est possible qu'avec un effet TAF. C'est pas pour autant que c'est exceptionnel... Ici on s’intéresse surtout aux températures record (>-30°C en hiver, gel en plein été....)

-

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Evolution du climat en France ces dernières années - méditerranéisation des étés ?

Obiou a répondu à un sujet de Llop dans Evolution du climat

Un article publié récemment qui regarde l'évolution des types de climat en France: https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/geoscience/articles/10.5802/crgeos.263/ L'évolution de la carte de la France: * Et verticalement : -

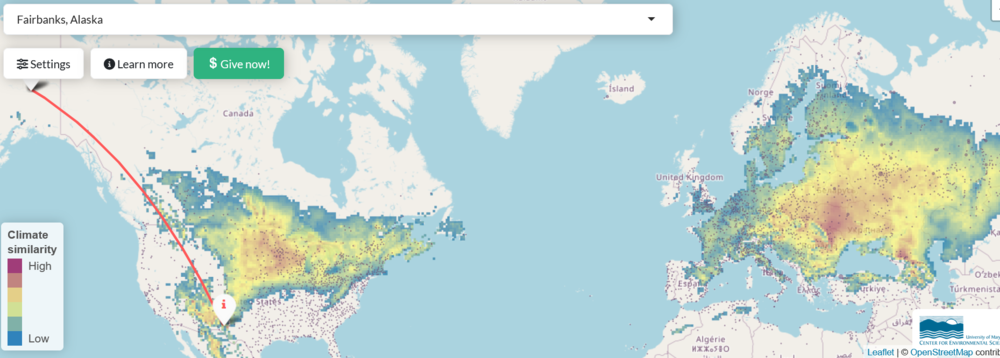

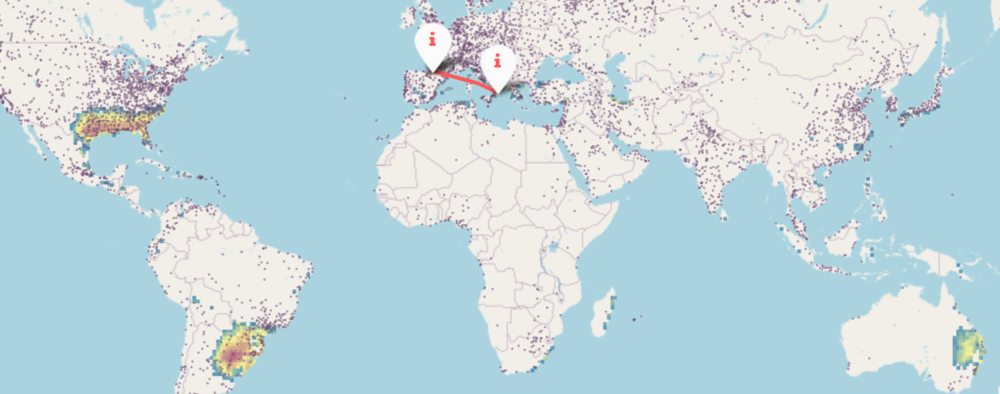

Si il prennent en compte les précipitations et température du mois le plus chaud et le plus froid. Donc ça permet quand même de voir la différence entre un climat méditerranéen ou subtropical ou le contraste océanique/continental. Par contre il ne propose pas les meilleurs analogues, j'ai l'impression qu'il propose toujours un analogue sur le même continent alors qu'il y a parfois mieux plus loin. D'où l’intérêt des cartes. Remarquez quand même que pour une bonne partie de la France il propose des analogues sur la côte adriatique italienne car le climat est moins proprement méditerranéen, plus continental tendant vers le subtropical...

-

Je trouve que souvent les cartes de similarité sont plus intéressantes pour voir le domaine vers lequel on se dirige et à quel point l'analogie est parlante. J'ai l'impression aussi que si on regarde juste le meilleur analogue il a tendance à rester sur le continent, alors que parfois il n'y a pas vraiment d'équivalent. Pour Faibranks il propose Cloudcroft situé au Nouveau Mexique (!) mais en altitude donc un climat tempéré qui est en fait peu représentatif du Nouveau Mexique. En tapant Cloudcroft sur Google image c'est ce qu'on a en haut : très différent des plaines voisines: La carte permet de voir qu'on se dirige vers du continental à été chaud vaguement similaire à ce qu'on trouve au nord des grandes plaines ou plus proche en fait de ce qu'on a dans l'ouest de L'Ukraine. C'est un saut énorme par rapport à l'Alaska Autre exemple Piacenza, il a vraiment du mal à trouver un analogue sur le même continent car le climat du nord de l'italie est assez spécifique en particulier pour les précipitations et que la stations plus chaudes on un régime très différent. Si on regarde au niveau mondiale on voit bien le domaine vers lequel tend la plaine du Po qui correspond au climat subtrobical du sud des Etats-Unis. D'ailleurs pour pas mal de ville de la moitié sud, non méditerranéennes car trop humides (Grenoble, Toulouse, Montélimar, Bayonne) il a du mal à trouver un analogue en Europe (la similarité est dans le jaune). Le climat du futur semble se trouver du coté de Dallas (Grenoble, Montélimar, Toulouse) ou de Porto Alegre (Bayonne).

-

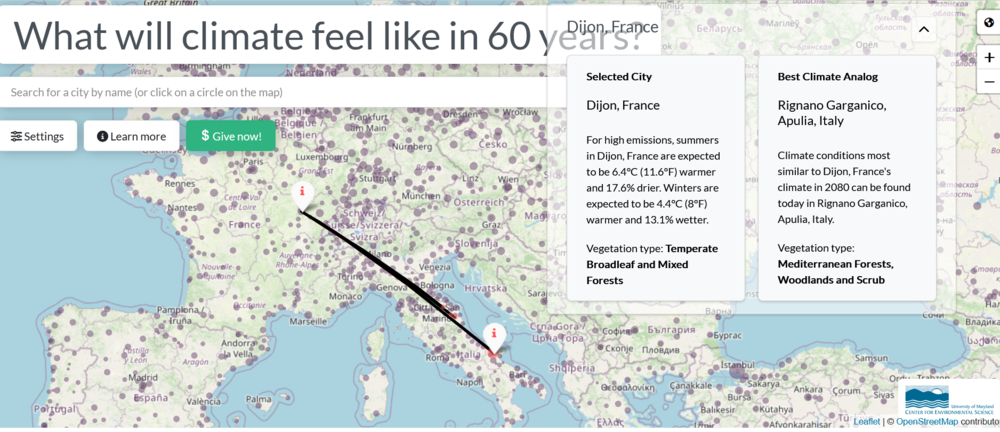

Cette application permet de trouver un analogue moderne au climat attendu en 2080 pour de nombreuses villes. Ex pour Dijon: C'est intéressant de jouer avec, pour une grande partie de la France il trouve un climat futur proche de ce qu'il y a actuellement sur la cote est de l'Italie. Voici le lien: https://fitzlab.shinyapps.io/cityapp/ En gros ils prennent les températures min et max des 4 saisons plus les précipitations moyennes et calculent une distance. Je met la publication sur laquelle ils se basent pour ceux que ça intéresse. Attention ça ne marche pas trop dans les zones de montagne (Grenoble, Chambéry etc...) sans doute un problème de résolution du modèle. s41467-019-08540-3.pdf

-

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Obiou a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Exemple de traitement baisée des catastrophes naturelles incriminant les normes environnementales après les crues dévastatrices de la Bérarde: https://www.europe1.fr/societe/crues-devastatrices-en-isere-a-la-berarde-la-decouverte-dun-trefle-protege-ralentissait-les-travaux-damenagement-4255628 D'après les journalistes, ce serait à cause d'un trèfle protégé qui a empêché les travaux de curages que le village a été dévasté: "Donc les travaux ne se sont pas faits. Ça n'aurait peut-être pas eu un impact à 100%, mais au moins, il y aurait eu une atténuation du phénomène." C'est complétement faux, vu le volume de l'éboulement. Je cite le géomorphologue Johan Berthet: "On peut évaluer le volume de dépôt des matériaux sur le cône lors de ces deux premières phases, de l’ordre 200 000 m3 à 300 000m3 (150 000 à 200 000 m3 dans le chenal et 50 000 à 100 000 m3 sur le reste du cône). On notera au passage que les polémiques sur le manque d’entretien du torrent sont nulles et non avenues. Les travaux de curage évoqués auraient été, dans leur grand maximum, de l’ordre de 1000 à 2000 m3. Totalement négligeable par rapport aux volumes déposés." Pour une analyse plus scientifique je conseille son post très intéressant sur linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/premiers-%C3%A9l%C3%A9ments-danalyse-g%C3%A9omorphologique-de-la-crue-johan-berthet-onpyf/ Critiquer les normes environnementales quand les effets du réchauffement climatique se font sentir il fallait oser ! C'est aussi un exemple de récupération politique par l’extrême droite et ses médias, même les catastrophes ont besoin de bouc émissaires. -

Pour la Bérarde je relai ici un post très intéressant d'un collègue géomorphologue: https://www.linkedin.com/pulse/premiers-%25C3%25A9l%25C3%25A9ments-danalyse-g%25C3%25A9omorphologique-de-la-crue-johan-berthet-onpyf/

-

L'INA à mis à disposition tout un dossier d’archives (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/berarde-vallee-du-veneon-isere-crue-torrent-boue-destruction ) sur la vallée et c'est évident que la question du développement de la vallée se pose depuis longtemps... Ça rejoint aussi le débat sur reconstruire le dernier tronçon du téléphérique de la Grave qui a été abandonné suite à la fonte du glacier.

-

Il y a aussi la fameuse question "la catastrophe était elle prévisible ?" Ça dépend d'à quelle échéance on prévoit: On sait qu'il s'agit d'un cône de déjection et donc que d'ici 100 ans, 1000 ans peut-être il y aura une crue majeur. Ce n'est pas très spécifiques mais bon quand on construit une maison ou une route, on a pas besoin de la date de la catastrophe, juste de connaitre la zone concernée et l'ampleur des phénomènes. C'est assez facile a estimer en regardant le paysage. Malheureusement beaucoup d'endroit sont concernés et les événements rares ou lointains sont rarement pris en considération. Pourtant lorsqu'on change d'échelle de temps ils deviennent quasi-certains. Le réchauffement climatique favorise les pluies extrêmes et la fonte du permafrost ce qui augmente les sédiments disponibles. Le risque est donc plus élevé pour les années futures. Depuis plusieurs mois certains alertent sur les fortes épaisseur de neige et le risque de crue au printemps. A ce stade il n'y a pas grand chose à faire à part être vigilant, le village ou la route sont là on ne va pas les déplacer en quelques semaines et c'est trop tôt pour évacuer les habitants... La veille de la catastrophe la vigilance orange est déclenchée et le matin même le village a été évacué ce qui a évité de nombreux morts. On pourrait poser la question à l'envers: quand voulons nous être prévenu de la catastrophe ? Je crois qu'il faut agir le plus en amont possible car ensuite à part décider quand évacuer, il n'y a plus grand chose à faire. Dans le cadre des catastrophes naturelles, on demande toujours aux scientifiques de lire dans des boules de cristal (quand sera le prochain séisme ? est-ce qu'il y aura une crue cette année ? etc...) alors que souvent l'aléa est assez bien documenté (on connait l'ampleur et le temps de retour) et que ça devrait suffire pour se préparer à la catastrophe efficacement (plutôt que de chercher à prévoir une date pour l'attendre).

-

Comme après chaque crue le débat sur le curage des rivière revient: https://www.ledauphine.com/environnement/2024/06/24/son-hotel-a-ete-devaste-a-la-berarde-on-avait-donne-l-alerte-mais-rien-n-a-ete-fait Je suis sincèrement désolé pour ce monsieur et tous les habitants du Vénéon, mais il ne faudrait pas croire que curer le lit du torrent aurait changé quoi que ce soit. Quand on voit le volume des dépôts qui recouvrent tout le cône il est clair que ça n'aurait rien changé. D’ailleurs le torrent à ensuite incisé de plusieurs mètres sous le village preuve qu'il a largement l'énergie pour déblayer les obstacles sur son chemin et creuser un lit à sa taille. Le village est construit sur un cône de déjection donc ce n'est pas une surprise que de temps en temps le torrent l'investisse. Le problème c'est qu'il s'agit d'un phénomène trop rare pour la mémoire humaine et les archives historiques. Je rappelle juste que le torrent à un rôle géomorphologique d'évacuer les sédiments produits en amont pour les transporter vers les bassins. Si sur son court la pente s'incline et le courant ralenti il dépose des sédiments. Au fil du temps il y a un équilibre dynamique qui s'installe entre le transport de sédiment et le profil topographique. Enlever les sédiments au fur et à mesure ça ne fait que faciliter le dépôt lors du prochain épisode. De même pour les digues, canaliser pour augmenter le courant c'est pousser le torrent à creuser à cet endroit et en amont et à déposer encore plus en aval. On peut râler contre les règles qui empêchent d'intervenir ou de (re)construire dans les lits des cours d'eau mais c'est illusoire de croire que l'action humaine peut éviter ces catastrophe.

- 939 réponses

-

- 15

-

-

-

-

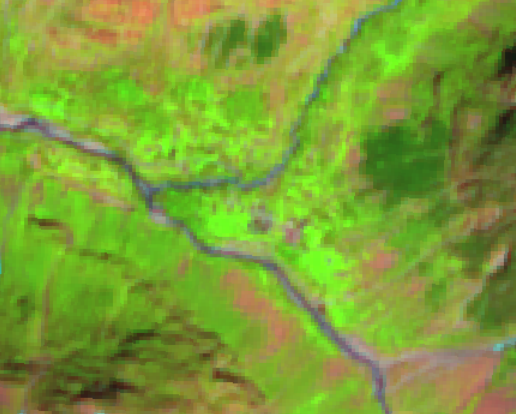

Comparaison à l'aide d'images satellites. Images Sentinel 1 de la Bérarde le 17 et le 22 Juin: Le torrent des étançon responsable de la majeur partie des dégâts à balayé tout le cône avant de s'installer rive gauche et d'inciser au niveau de la Chapelle. La visibilité ne permet pas de voire les dégâts en amont. Le Vénéon semble être resté dans son lit majeur au niveau du village. Je n'ai pas eu accès à cet article: https://www.ledauphine.com/environnement/2024/06/23/isere-la-berarde-enquete-sur-une-catastrophe mais id'après le résumé il y aurait des suspicion de GLOF sur un lac barré par les moraines du glacier de Bonnepierre ? Quelqu'un a plus d'infos ?

-

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

limite Nord-Sud en France / limites climatiques

Obiou a répondu à un sujet de coulraoul dans Climatologie

Je ne pense pas que l'ICU ce soit de la faute des gens qui choisissent de s'entasser dans les grandes villes. C'est impossible de faire des études à la campagne par exemple. Et puis la densité à plein d'avantage: économie d'échelle sur tous les réseaux, transports en communs efficaces, proximité, etc... ce qui rend ce mode de vie assez peu couteux pour les individus et pour la collectivité. A biens des égards, c'est aussi meilleur pour l’environnement que d'habiter en pavillons. Après la façon de construire joue beaucoup sur l'ICU, planter des arbres, préserver des espace verts au lieu de tout recouvrir de béton et de parking. Les choix d'urbanisme c'est bien les politiques qui en sont responsables. Un document détaillé sur l'ilot de chaleur Grenoblois: https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=28295&path=ilot-de-chaleur-urbain.pdf Pour revenir sur le climat, je constate que la ville plante désormais des chênes verts et des chênes liège pour mieux supporter le climat estival (et non juste par ce que ça ferait chic d'apparaitre méditerranéen). Les hêtres des sapins ou des épicéas ou même des marronniers ont désormais peu de chances de supporter la première sécheresse. -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

limite Nord-Sud en France / limites climatiques

Obiou a répondu à un sujet de coulraoul dans Climatologie

Bon déjà il faudrait être honête et arreter de vouloir me faire dire ce que je ne dis pas. Je parle d'influences méditerranéennes. Ça inclut des débordements d'épisodes méditéranéens (pas cevenols) et je vois que tu est d'accord. Une autre forme d'influence méridionale, c'est l'ensoleillement qui commence à augmenter, les températures qui peuvent grimper en flèche sous l'effet du foehn et créer une grande douceur et des nuits étouffantes. Ça permet sur les versants bien exposé et bien drainés, situés au dessus des fonds de vallée gélifs d'abriter une flore méditerranéenne reconnue comme telle (mais peut-être pas par toi ?) C'est tout, je n'ai pas dit que le climat était méditéranéen, mais je remarque qu'à Grenoble le climat commence à changer un peu. Et rien d'étonnant les gradient se localisent sur les reliefs qui sont des barrières naturelles. Je ne cherche pas à faire accepter Grenoble ni dans le club des endroits méditerranéens ni dans le sud ! Pour le reste c'est de la mauvaise foi, Chambéry est seulement 50 m plus haute que Grenoble et à altitude égale on remarque que l'enneigement, et la température sont plus élevée en Vercors que dans les Bauges. La photo que tu montre de Grenoble ne contient que des immeubles d'après 1850 et la plus part datent du 20ème siècle donc ça ne prouve pas grand chose ! Quant aux tuiles en écailles traditionnelle du Dauphiné on les retrouve jusque dans la vallée du Buëch et le haut de la Drome donc non ça ne colle pas, si ce n'est vu de très très loin ! Croire que le climat détermine les cultures, la langue. Je pense que c'est un raccourci facile voir une pente glissante ! Quant au climat d'embrun certes il y a un effet d'abris mais toutes les précipitation viennent de la méditerranée, les perturbations atlantiques sont bloquées par les Ecrins. Le temps qu'il fait est similaire à celui de la Provence juste avec quelques degrés en moins et un peu plus d'amplitude. Avec ta définition trop restrictive de méditerranéen Sisteron et une bonne partie de la haute Provence serait aussi continental ce qui n'a pas beaucoup de sens. Surtout dans le réferentiel du topic qui est la France (que vient faire le Canada ?) -

.thumb.jpg.4abfeeb11ce576dc5098a6c0a12f758f.jpg)

limite Nord-Sud en France / limites climatiques

Obiou a répondu à un sujet de coulraoul dans Climatologie

Grenoble (ou même Lyon) peuvent fréquement être concernés par des épisodes méditerranéens qui débordent. C'est déjà une forme d'influence qui marque la limite nord de l'influence méditerranéenne. Et ça se traduit sur la végétation dès que le sol ou le relief permettent d'avoir des conditions plus chaudes et sèche. Tu n'as pas ça autour d'Annecy ou Chambéry. Oui il ne craint pas le gel mais il nécessite beaucoup de soleil et des conditions sèches, on le retrouve dans les gorges de l'Ardèche aussi. Saitn-Crépin possède bien un climat méditéranéen de montagne. Quant à lui le pistachier de thérébinthe est plus sensible au froid. La transition nord-sud ce n'est pas qu'une question de température car en montagne aussi on observe le pin sylvestre et les hêtraies sèches remplacer les forêt d’épicéa sur les versants sud dès le Vercors la matheysine (et à partir de la vallée du Buëch, également en versant nord). Ca y est ça repart sur la forme des toits ! Les vielles maisons peintes de tons pastel aux toits peu incliné et recouverts de tuiles qui caractérisent le centre de Grenoble ça m'évoque plus l'Italie voisine que l’Europe du nord... Quand au domaine culturel, la limite du parler provençal n'est que 30 km au sud de Grenoble en Triève (le climat y est un peu plus sec à l'abris du Vercors mais c'est encore les Alpes du Nord). -

A mon avis le col de la Muzelle passe très bien en ce moment... à ski. Tu peux encore attendre un bon mois !