-

Compteur de contenus

333 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Nyko

-

Les glaces du Groenland prises...

Nyko a répondu à un sujet de Nyko dans Météo, environnement et société

Réunis au Groenland, les ministres de l'Environnement veulent agir ILULISSAT - Les ministres et délégués de l'Environnement de 22 pays industrialisés et en développement ont achevé mercredi une réunion informelle au Groenland. Ils ont pu constater sur place les effets dévastateurs des changements climatiques. Les représentants des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, du Brésil, de l'Indonésie, d'Afrique du Sud, de pays européens et de la Russie ont été invités à Ilulissat, village à l'ouest de l'île, pour voir de près les conséquences du réchauffement climatique dans cette région de l'Arctique. «La conférence a permis d'améliorer la compréhension commune de questions-clés des changements climatiques, et de soulever des idées innovatrices pour savoir comment aller de l'avant» a résumé la ministre danoise Connie Hedegaard. «Il existe un consensus croissant sur le besoin d'agir maintenant», a-t-elle noté. «Plusieurs ministres ont souligné que leurs pays ont déjà connu des conséquences économiques, sociales et environementales sérieuses des changements climatiques», a-t-elle constaté. Le ministre chinois Gao Guangshen a ainsi observé que «les changements climatiques constituent l'un des facteurs de réduction de 3 à 6 % du Produit intérieur brut (PIB) moyen de son pays de 1950 à 2000». «Même si une action ciblée et ambitieuse était prise immédiatement, le réchauffement global continuera pendant des centaines d'années», a encore relevé Mme Hedegaard. «Au lieu de blâmer les autres pays pour leur manque d'action, tous les gouvernements doivent présenter des visions crédibles sur les moyens d'apporter leur propre et juste contribution», a-t-elle insisté. © ATS -

ILULISSAT (AFP) - Le Groenland, la plus grande île du monde, "vit la réalité dramatique du réchauffement climatique annoncé par les scientifiques dans la région arctique", a déclaré son chef du gouvernement, à l'issue d'une conférence internationale tenue cette semaine. Ce constat a été présenté par Hans Enoksen devant la presse à la clôture de la réunion informelle des ministres et délégués de l'Environnement de 22 pays industrialisés et en développement, réunis pendant trois jours à Ilulissat, à l'ouest du Groenland. Les conséquences sont graves pour cette île de 55.000 habitants, Inuits pour la plupart: "les chasseurs et pêcheurs doivent rester à la maison pendant de longues périodes car ils ne peuvent aller chasser sur la banquise et ou pêcher en mer faute de glaces et à cause de violentes tempêtes", a affirmé M. Enoksen. Selon un rapport d'experts, "Impacts of a warming arctic", présenté par le Conseil de l'Arctique en novembre 2004 à Copenhague, "l'Arctique vit maintenant quelques-uns des changements climatiques les plus rapides et les plus sérieux de la planète". Ilulissat, lieu de la réunion des ministres de l'Environnement, classé en 2004 au patrimoine de l'Unesco grâce à son icefjord, et sa scène féerique d'icebergs, est un des exemples concrets du réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine, selon les chercheurs de l'Institut de recherches géologiques du Danemark et du Groenland, GEUS. Le glacier d'Ilulissat, qui avance normalement de 34 mètres par jour et est l'un des plus productifs du monde, a vu son front reculer de 11 km en 2003 par rapport aux années 1960 d'après des observations par satellite. "Il est un fait que l'indlandsis, la calotte glaciaire de 1,7 km2 qui recouvre plus de 80% du Groenland et qui renferme 90% des eaux douces de l'hémisphère nord, commence à fondre par ses bords", a déclaré de son côté à l'AFP le glaciologue Carl Egede Boeggild. L'agence spatiale américaine NASA qui a suivi ce développement pendant des années a estimé que les glaciers qui coulent de l'indlandsis fondent d'environ 1 mètre par an. Mais les experts de GEUS, qui ont complété les analyses de la NASA par des mesures de nouvelles stations automatiques placées sur les bords de la calotte glaciaire, ont constaté que le rythme de la fonte des glaces "est 10 fois plus rapide". "Cette fonte est due pour moitié au réchauffement actuel et le reste à des réactions de périodes de réchauffement précédentes" selon M. Boeggild. Les glaciologues de GEUS ont calculé que si la température moyenne autour du Groenland augmentait de plus de 2,7 degrés, cela déclencherait un processus auto-accéléré de dégel de la calotte glaciaire. "C'est ce qui est nouveau et essentiel dans nos recherches. Et cette accélération se poursuivra même si la température et le climat sont stabilisés", a affirmé l'expert. Et les conséquences de la fonte de la calotte glaciaire sont dramatiques: car elle entraînera une augmentation du niveau de la mer de 6,7 mètres. "Plus de 100 millions de personnes vivent dans un rayon d'un mètre au-dessus du niveau de la mer et 1,2 milliard d'êtres humains habitent à moins de 30 km de la mer dans le monde. Le réchauffement constaté au Groenland a conduit à un retour croissant depuis 2002 de la morue dans les eaux occidentales de l'île, des poissons grands dévoreurs des crevettes, "l'or rose" de l'île, sa plus grande ressource naturelle, selon Marie Stoor-Paulsen de l'Institut de la nature du Groenland. "Il existe un grand risque que la pêche à la crevette, et donc le produit principal d'exportation du Groenland, disparaisse", a-t-elle mis en garde. Lien

-

Les plages australiennes sous la neige

Nyko a répondu à un sujet de Aldo29 dans Océanie et Pacifique

CANBERRA (AP) - La côte sud-est de l'Australie s'est réveillée sous la neige, jeudi. Deux personnes ont été tuées après que leur voiture a dérapé sur une route verglacée. La neige est tombée jeudi pour la première fois depuis 1986 à Melbourne, la capitale de l'Etat de Victoria et à Hobart, en Tasmanie. La couche atteint environ 20cm dans l'Etat de Victoria, a précisé le prévisionniste du Bureau de Météorologie Scott Williams. Habituellement, il ne neige que sur les régions montagneuses de la Nouvelle Galle du Sud, de Victoria et de Tasmanie. "C'est un événement assez majeur qui touche tout le sud-est de l'Australie", a estimé Scott Williams. Cette vague de froid a causé la mort de deux hommes dont la voiture a glissé sur la glace et s'est retournée sur une route du nord-est de l'Etat de Victoria, a précisé la police mercredi. La neige est tombée le long des 400km de la côte de l'Etat de Victoria. Ce sont les Blue Mountains, situées à l'ouest de Sydney, qui ont connu les plus fortes chutes de neige ces deux derniers jours. Le froid succède à un automne plus doux que la normale, et notamment le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré en Australie, a précisé Scott Williams. Les températures devraient progresser vendredi. AP -

Le glacier du plus haut sommet allemand...

Nyko a répondu à un sujet de Nyko dans Météo, environnement et société

Découverte chaude dans l’Arctique Le glacier Kangerdlugssuaq recule de 40 mètres par jour Marco Fortier -Journal de Montréal 03/08/2005 08h30 Une expédition scientifique américaine, à laquelle prend part un membre québécois de Greenpeace, affirme avoir découvert le glacier qui fond le plus vite au monde, à l’est du Groenland. Le glacier Kangerdlugssuaq perd près de 40 mètres de glace par jour, soit un peu moins de la moitié d’un terrain de football, a découvert une équipe de l’institut des changements climatiques de l’université du Maine. Cette immense étendue glaciaire recule ainsi de près de 14 kilomètres par année, ce qui en fait un des glaciers les plus affectés par le réchauffement de la planète, a indiqué le chercheur Gordon Hamilton. Le Kangerdlugssuaq fond deux fois et demie plus vite qu’il y a neuf ans, selon le scientifique qui scrute les mouvements du glacier à l’aide d’instruments de mesure par satellite précis au centimètre près. Les scientifiques croient qu’un autre glacier de la côte est du Groenland, le Helheim, recule à une vitesse aussi vertigineuse. La confirmation doit venir dans le courant de la semaine avec l’analyse des données par satellite. Inquiétude «C’est préoccupant, parce que les scientifiques croyaient jusqu’à maintenant que les glaciers fondaient plus rapidement sur la côte ouest du Groenland», dit Steven Guilbeault, directeur de Greenpeace au Québec, qui accompagne l’expédition. Greenpeace met gratuitement à la disposition des chercheurs son brise-glace Arctic Sunrise, muni d’un hélicoptère. Le groupe écologiste, qui milite contre le réchauffement de la planète, laisse les scientifiques faire leur travail tout à fait librement et n’influence en rien les résultats, assure Steven Guilbeault. «S’ils découvrent qu’il n’y a pas de réchauffement climatique et qu’il n’y a aucun impact sur les glaciers, tant mieux», affirme le militant. Le monde entier devrait s’inquiéter de la fonte accélérée du Kangerdlugssuaq, parce que le glacier fait partie de la calotte polaire, note Steven Guilbeault. «C’est de la glace continentale, qui fait augmenter de beaucoup le niveau de la mer en fondant, contrairement à la sea ice qui se trouve déjà dans la mer et qui n’influence pas le niveau d’eau en fondant», explique-t-il. Inondations à l’horizon Comme dans l’Arctique canadien, les Inuits du Groenland souffrent du réchauffement climatique. Mais la planète au complet risque d’en subir les conséquences si le niveau d’eau augmente de 55 à 90 centimètres, comme le prévoient les scientifiques. «Avec une hausse aussi forte du niveau d’eau, il ne resterait plus grand-chose des Îles-de-la-Madeleine», fait remarquer Steven Guilbeault. Au moins 11 des plus grandes villes du monde se trouvent dans des zones côtières inondables, note aussi Greenpeace. Après son expédition dans l’Arctique, le navire Arctic Sunrise doit s’amener au Québec à la fin août et visiter plusieurs villes le long du fleuve, pour sensibiliser la population au réchauffement. -

PARIS (AFP) - L'effondrement d'énormes pans de la plate-forme glaciaire de Larsen-B dans l'Antarctique au cours des dix dernières années, lié au réchauffement des océans, est le plus important depuis au moins 10.000 ans, selon une étude dans la revue britannique Nature à paraître jeudi. En janvier 1995 et février 2002, cette plate-forme située le long de la péninsule Antarctique a connu deux effondrements majeurs dans sa partie nord qui s'est fragmentée en icebergs. Le second couvrait quelque 3.250 km2, soit une surface plus vaste que le Luxembourg. De tels effondrements n'avaient jamais été enregistrés au cours de l'actuelle période interglaciaire, soit au cours des derniers 10.000 ans, souligne dans Nature l'équipe du Pr Eugene Domack, du Hamilton College de Clinton (Etat de New York). Les chercheurs ont analysé six carottes de sédiments dans le voisinage de l'ancienne plate-forme glaciaire Larsen-B. Ils ont constaté qu'elle était restée longtemps intacte avant de perdre lentement de son épaisseur pendant cette période interglaciaire. Puis de grandes parties se sont effondrées ces dernières années, en raison, selon eux, du réchauffement planétaire plus prononcé dans la péninsule Antarctique, sur la mer de Weddell, que partout ailleurs en Antarctique-même et sur le reste de la planète. Ainsi, la plate-forme glaciaire Larsen-B a perdu ces dernières années une surface totalisant quelque 12.500 km2, notent encore les auteurs de l'étude. Déjà, en 2003, une équipe de chercheurs menée par Andrew Shepherd de l'Université de Cambridge (Grande-Bretagne) avait rapporté qu'entre 1992 et 2001, l'épaisseur de la partie restante de la plate-forme avait diminué d'environ 30 cm par an. "Le réchauffement de l'océan a progressivement aminci les couches inférieures de la barrière de glace", estimaient-ils. A l'opposé de la péninsule, le plus grand iceberg du monde - B15, 11.655 kilomètres carrés, soit la taille de la Jamaïque - s'est détaché en mars 2000 de la plate-forme glaciaire de Ross. Il s'était ensuite divisé en de multiples pans, le plus grand ayant été baptisé B-15A (160 km de long).

-

Le glacier du plus haut sommet allemand...

Nyko a posté un sujet dans Météo, environnement et société

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (AFP) - Le glacier du point culminant de l'Allemagne (2.962 mètres d'altitude), dans les Alpes bavaroises, aura complètement disparu dans vingt ans au plus tard, a estimé jeudi Werner Schnappauf, ministre de l'environnement de l'Etat régional de Bavière (sud), lors de sa visite au glacier du Zugspitz. "Dans l'ensemble des Alpes, la température a augmenté jusqu'à deux degrés en 70 ans en moyenne", a expliqué le ministre membre de l'Union Chrétienne-Sociale (CSU). Il y a 150 ans, les cinq glaciers bavarois couvraient encore une superficie de 329 hectares. Aujourd'hui, ils n'en font plus que 98. Werner Schnappauf a mis en garde les stations de ski, qui recourent aux canons à neige artificielle, en les appelant à élargir leur offre d'activités en prévision de l'avenir: "Les stations de sports d'hiver doivent diversifier leurs domaines d'activités et s'adapter aux nouvelles conditions climatiques." D'après une récente étude climatique, il y aura dans vingt ans 25 jours de moins par an où la température descendra en-dessous de zéro sur les glaciers. Il ne fera donc même pas assez froid pour que la neige artificielle puisse tenir. Les efforts locaux et régionaux pour la protection du climat et de l'environnement s'avérant insuffisants, le ministre de l'environnement bavarois appelle à une intensification des efforts à l'échelle mondiale. -

TDF : Gare aux chutes sur les champs élysées....

Nyko a répondu à un sujet de boubou69 dans Prévisions à court et moyen terme

Comme d'hab, Armstrong gagnera son 7éme Tour de France... -

Météo France prévoit un été plus chaud

Nyko a répondu à un sujet de nico26 dans Tendances saisonnières

Météo France vient d'émettre un bulletin sur la possibilité de fortes chaleurs cet été en France. En fait, les prévisions dites saisonnières annoncent un été plus chaud que la normale. Les températures seraient en augmentation de 0,5 degré. Par ailleurs, les pluies du mois de mai n'ont pas permis d'enrayer la sécheresse. Les restrictions d'usage de l'eau concernent 19 départements qui se situent principalement en périphérie de l'Ile-de-France, en Poitou-Charentes et dans la vallée du Rhône. Sur les trois derniers mois, les pluies ont été inférieures à la normale saisonnière sur la majeure partie de l'Hexagone et la hausse des débits des cours d'eau observée en avril ne s'est pas maintenue en mai. (Source: Europe1) -

Des nouvelles des dernières congères??? Ont-elles déjà toutes disparues?

-

Petit sondage... Quels sont ou étaient pour vous les meilleurs présentateurs météos (radio, TV...)? Et les plus mauvais? Merci de vos réponses

-

/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> UNE MAREE NOIRE!

-

Une étude climatologique des Alpes apporte un nouveau signe du réchauffement du climat La température a augmenté de 1 à 3 degrés dans les Alpes françaises ces quarante dernières années, encore plus que dans le reste de la France : c’est la conclusion la plus marquante d’une étude climatologique fine des Alpes de 1958 à nos jours menée par les chercheurs du Centre d’Etude de la Neige de Météo-France, installé près de Grenoble. Cette étude a relevé également des tendances de l’enneigement alpin depuis quarante ans avec des hivers particulièrement enneigés de 1975 à 1985 et un déficit d’ « or blanc » de 1987 à 1993. D’intérêt économique et scientifique, elle permettra de mieux estimer l’évolution du manteau neigeux dans le futur. Une étude capitale pour l’économie alpine et la recherche La connaissance du manteau neigeux alpin et de son évolution au cours des années passées intéresse de nombreux secteurs économiques liés au milieu de la montagne : les stations de ski, l’agriculture, les parcs nationaux… Dans le domaine de la recherche, cette information est également intéressante pour mieux comprendre l’évolution de phénomènes naturels comme l’évolution des populations animales en montagne, la migration des espèces végétales, les glissements de terrains ou les avalanches. Le suivi du manteau neigeux est particulièrement intéressant : comme il est très sensible au réchauffement de l’atmosphère, son évolution permet de détecter les tendances climatiques. Les données du passé Traditionnellement, les études climatologiques sont basées sur la compilation d’un grand nombre d’observations sur plusieurs décennies. Celles sur les températures de l’air sont les plus répandues car elles s’appuient sur des séries de mesures bien documentées et d’une longueur parfois importante (jusqu’à plus d’un siècle). Un travail conséquent a déjà été accompli par les services climatologiques de Météo-France sur l’ensemble du territoire français (climatologie de la température et des précipitations), mettant en évidence une augmentation de la température de l’air et une absence de tendance nette sur les précipitations. La climatologie de l’enneigement s’appuie sur des observations de hauteurs de neige. Ces analyses présentaient cependant plusieurs lacunes : - sur l’ancienneté : peu de données sont disponibles avant la fin des années 70, c’est-à-dire avant la mise en place du réseau nivo-météorologique. - sur la durée et la régularité : les séries de données présentent parfois des manques ; par ailleurs, les observations ne couvrent généralement que l’hiver et le début du printemps. - sur la couverture géographique : certaines régions des Alpes présentent très peu de données, en particulier les secteurs de haute montagne (au-delà de 1500 m d’altitude). Seules des études ponctuelles avaient donc été faites jusqu’ici sur quelques longues séries de hauteurs de neige, mais aucune étude globale de l’enneigement alpin des 40 dernières années n’avait encore vu le jour jusqu’à présent. Une méthode originale Afin de pallier ces lacunes, le Centre d’Etudes de la Neige a mis au point une méthode originale pour reconstituer l’enneigement des Alpes depuis 1958, en utilisant deux modèles développés pour simuler l’évolution du manteau neigeux. Le premier permet d’affiner la connaissance de la météorologie de montagne à partir d’observations locales et de résultats de modèles météorologiques globaux ; le second permet de calculer l’évolution des principales caractéristiques du manteau neigeux à partir des paramètres météorologiques régnant à la surface de la neige. Grâce à ces deux modèles numériques, il est possible de reconstituer l’enneigement des Alpes se basant uniquement sur des données météorologiques observées ou estimées par les modèles atmosphériques. On utilise ainsi les données archivées par Météo-France et le Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme (CEPMMT). Ces données sont complétées par des profils atmosphériques calculés depuis 1958 en utilisant le modèle le plus récent du CEPMMT. La méthode a été validée par de nombreuses études, en particulier en comparant les hauteurs de neige calculées par les modèles du CEN à des observations indépendantes. La reconstitution du manteau neigeux Les résultats obtenus permettent de caractériser l’enneigement des Alpes à l’échelle de 23 massifs d’une surface d’environ 400 km2, considérés comme homogènes d’un point de vue climatique. Pour chaque massif, l’enneigement quotidien est calculé en fonction de l’altitude et de l’exposition, de 1958 à nos jours. L’apport de neige sur les Alpes françaises est dominé par deux régimes météorologiques principaux : les flux atlantiques de nord-ouest, vecteurs de froid et d’humidité et donc de neige, et les flux de sud, également porteurs d’humidité mais généralement plus chauds. Une fois la neige au sol, son évolution est gouvernée par les conditions météorologiques régnant en montagne. A l’échelle des Alpes, c’est le contraste de température entre le nord (plus froid) et le sud (plus chaud) qui explique la fonte plus tardive dans les massifs du nord. L’enneigement alpin résulte de la superposition de ces deux tendances de grande échelle et présente donc un contraste marqué entre le nord-ouest, généralement très bien enneigé, et le sud des Alpes, à l’enneigement plus variable, mais parfois très important. Les massifs les moins enneigés sont ceux situés dans la partie centrale des Alpes (tels que l’Ubaye, le Parpaillon et le Queyras), moins arrosés car protégés par les massifs voisins. La durée de l’enneigement est aussi conditionnée par l’altitude. A 1200 m, elle est de 5 à 6 mois dans la partie nord et de 2 à 3 mois dans la partie sud. Ces valeurs augmentent avec l’altitude pour atteindre 8 mois au nord et 6 mois au sud à 2100 m. A partir de 3300 m, l’enneigement peut être pérenne certaines années particulièrement froides et arrosées. Les principaux résultats sur l’enneigement L’évolution de l’enneigement fait ressortir certains hivers particulièrement déficitaires (1964, 1973, 1989, 1993, 2002) ou excédentaires (1960, 1966, 1978, 1982). De manière générale, les années les mieux enneigées appartiennent à la décennie 1975-1985, alors que les moins bien enneigées se situent au début des années 1970 et entre 1987 et 1993. Ces résultats sont à pondérer en fonction du massif considéré, les contrastes nord-sud pouvant être très marqués certaines années. Les enneigements sont également très différents d’une année à l’autre, les années les plus récentes apparaissant comme majoritairement déficitaires. Ces résultats sont encore plus marqués à basse altitude, où un déficit de l’enneigement se traduit souvent par une disparition temporaire du manteau neigeux. En haute altitude, au contraire, les variations interannuelles sont moins prononcées et les déficits ont moins d’impact sur l’enneigement moyen. Température : + 1 à 3 degrès en quarante ans La mise en évidence de tendances nécessite une climatologie suffisamment longue. Pour la température de l’air, une période de 40 ans est généralement considérée comme suffisante pour mettre en évidence des tendances significatives. Pour les précipitations et l’enneigement, une durée de 40 ans reste assez courte, car chutes de neige et enneigement sont très variables d’une année à l’autre. Ainsi, en retirant deux ou trois hivers de la série analysée, les résultats sur la tendance peuvent changer énormément. La confiance que l’on peut accorder aux résultats est donc plus limitée. La température de l’air à 1800 m durant l’hiver montre une augmentation de 1 à 3 °C sur les 40 dernières années (suivant les massifs). Cette augmentation est plus marquée que l’augmentation de température sur l’ensemble du territoire français au cours du 20ième siècle (de l’ordre de 1°C). Les Alpes françaises apparaissent donc comme très exposées au réchauffement de l’atmosphère en période hivernale. Cette augmentation est surtout effective depuis les années 80 et 90, pendant lesquelles se produit l’essentiel du réchauffement. Le réchauffement est surtout marqué en milieu et fin d’hiver. Les températures de début d’hiver n’évoluent pas de manière significative. Aucune tendance claire n’apparaît pour les précipitations totales, dont la variabilité inter annuelle est énorme (les écarts d’une année à l’autre peuvent aller du simple au double). On note une légère tendance à l’augmentation des précipitations annuelles, surtout due à l’augmentation des précipitations estivales et printanières. Quant aux chutes de neige, elles diminuent légèrement sous l’effet de l’augmentation de la température de l’air. La hauteur de neige au sol moyenne pendant l’hiver est elle aussi soumise à de grosses variations inter annuelles, liées à celles de la température de l’air et des précipitations neigeuses. En outre, elle dépend aussi fortement de la chronologie des événements : un hiver peut être bien enneigé même s’il neige relativement peu, par exemple si la neige tombe en début de saison et que la température de l’air reste ensuite basse toute la saison. On note ainsi de forts écarts par rapport à la valeur moyenne sur 44 ans, en particulier à basse altitude (jusqu’à 100%) et à moyenne altitude (jusqu’à 50%). Dans les Alpes du nord, le niveau de l’enneigement est resté stationnaire jusqu’à la fin des années 90, puis une diminution marquée apparaît. Dans les Alpes du sud, la diminution la plus marquée date des années 60, puis des années 80. Depuis le début des années 90, l’enneigement moyen reste constant (avec bien sûr de grosses fluctuations d’une année à l’autre). Et après ? La recherche s’attachera à caractériser le risque avalancheux dans les Alpes (extension géographique, tendances). Les informations fournies par les modèles de neige permettent en effet de documenter des situations du passé typiques ou extrêmes et de mieux comprendre la cause de certains événements avalancheux. La climatologie de l’enneigement pourra également être utilisée comme référence dans les études d’évolution du manteau neigeux. En l’étendant progressivement chaque année, elle permettra peut-être de mettre en évidence une évolution du climat alpin dans la décennie à venir. Elle servira aussi de base pour estimer l’évolution du manteau neigeux dans le futur. A l’aide de scénarii issus de modèles de climat, il est en effet possible d’estimer le climat des Alpes à échéance de plusieurs décennies. Grâce aux modèles, on peut ensuite estimer l’état du manteau neigeux pour le XXIè siècle. La climatologie de 1958 à 2002 pourra servir de référence à ces études pour caractériser l’enneigement récent des Alpes françaises. Contact presse : Julien Guillaume julien.guillaume@meteo.fr

-

ALGER (AP) - Trois personnes, dont deux enfants, sont mortes emportées par les eaux, neuf sont portées disparues et six autres ont été secourues dans la région de In M'guel, suite aux inondations provoquées par les importantes précipitations enregistrées, depuis dimanche, dans la wilaya (département) de Tamanrasset (2.000 km au sud d'Alger), a annoncé mercredi Nassim Bernaoui, responsable de la protection civile. Soixante-dix voyageurs, bloqués par les eaux en crue des oueds ont été secourus par les hélicoptères de l'armée. Les fortes pluies tombées dans la région ont également causé d'importants dégâts matériels, selon la cellule de communication de la wilaya de Tamanrasset. Une partie de la route nationale Une, reliant Tamanrasset au nord, a été détériorée alors que la chute de pylônes électriques de haute tension et de poteaux téléphoniques a causé des coupures d'électricité et de téléphone. Par ailleurs, 25 habitations se sont totalement effondrées et 101 familles ont dû être installées provisoirement dans des infrastructures publiques, à cause des dégâts subis par leurs logements. La majorité des communes et daïras (sous-préfectures) ont mis sur pied des cellules de crise locales, en plus de celle de la wilaya. Le sud algérien n'est pas la seule région perturbée par l'hiver tardif et rigoureux que connaît l'Algérie. En effet, les fortes chutes de neige enregistrées ces dernières 24 heures ont provoqué l'interruption de la circulation sur 32 routes, à travers pas moins de neuf wilayas dans l'est, selon le commandement de la gendarmerie nationale de Constantine (400 km à l'est d'Alger). La wilaya de Sétif (300 km à l'est d'Alger) est la plus touchée avec 12 routes fermées à la circulation. Trente des 32 routes fermées à la circulation le sont à cause de l'accumulation de neige, les deux dernières à la suite d'éboulements. AP

-

Suivi de l'épisode neigeux à partir du 4 Mars 2005

Nyko a répondu à un sujet de chicken78 dans Le temps en France

Tempête de neige sur Paris, ça tient partout! -

-18°C à 6H ce matin à Cassagnes-Bégonhes (12) (1020m)

-

Antarctique : des eaux plus froides et plus salées

Nyko a répondu à un sujet de nico26 dans Climatologie

Le recul des plateformes glacières dans l’Antarctique n’est pas un phénomène nouveau. Mais, cette fois, la fonte des glaces est la conséquence des activités humaines, ce qui fait peser une menace plus grave, selon des chercheurs britanniques. Leur étude, parue dans le dernier numéro de la revue "Geology", montre que les plateformes glacières du continent Antarctique (pôle Sud), qui résultent de l’écoulement des glaciers dans la mer, ont déjà régressé il y a des milliers d’années sous l’effet de l’élévation des températures de l’air et des océans, c’est-à-dire de précédents réchauffements climatiques. Ces plateformes de glace flottantes restent normalement attachées au continent. Lorsqu’elles se brisent, ce qui est devenu fréquent ces dernières années, elles donnent naissance à des icebergs gigantesques. "Ce que cela nous dit, c’est que les plateformes glacières ne se brisent pas comme ça, juste parce qu’elles deviendraient trop grosses, comme l’affirment ceux qui doutent de la réalité du réchauffement climatique", a souligné l’un des auteurs de l’étude, Dominic Hodgson, chercheur au British Antarctic Survey (BAS). La différence avec aujourd’hui, c’est que les précédentes phases de réchauffement climatique -il y a 9.500 ans et il y a de 2.000 à 4.000 ans- avaient des causes naturelles, comme par exemple la fin de l’ère glaciaire. Par la suite les plateformes glacières ont pu se reformer. "Cette fois, le problème est d’origine humaine et, si nous ne prenons pas de mesures, les dégâts seront pires", ajoute Dominic Hodgson. "Il n’y a pas de place pour la complaisance." Ainsi, la présence de la plateforme glacière baptisée George VI, sur la péninsule Antarctique, montre qu’un recul majeur des glaces s’est produit il y a quelque 9.500 ans, un phénomène bien plus important que tout ce qui a été observé ces dernières années, selon les chercheurs des universités de Durham, dans le nord-est de l’Angleterre, d’Edimbourg (Ecosse) et les scientifiques du BAS. Quant à la plateforme Prince Gustav, qui s’est brisée en 1995, elle s’était déjà effondrée il y a plusieurs milliers d’années, selon Carol Pudsey et Jeff Evans, chercheurs au BAS. Le détachement de Prince Gustav il y a 10 ans, qui avait notamment donné naissance à un iceberg de la taille du Luxembourg, ainsi que l’effondrement récent d’autres plateformes comme Larsen-B, ont été attribués à la hausse des températures, elle-même attribuée aux dommages à la couche d’ozone protégeant la Terre des rayonnements solaires. Selon le BAS, au cours des 900.000 dernières années, il y avait en moyenne 280 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère mais, depuis la Révolution industrielle, ce taux est passé à 350 ppm. La concentration accrue de CO2 serait l’une des principales causes du réchauffement climatique. www.antarctica.ac.uk www.dur.ac.uk/geography Source : AP -

Le dernier best-seller de Michael Crichton, l'homme aux 100 millions de livres? Un thriller anti-écolo, qui met en doute le réchauffement de la terre. Les méchants: les écolos! Ses millions de fidèles, recrutés en 30 langues, lui prêtent des vertus prophétiques. Il est vrai que le père du techno-thriller, de Jurassic park et de la télésérie ER a imaginé des scénarios terroristes bien avant qu'ils ne deviennent malheureusement réalité, un certain 11 septembre... Avec State of fear, le romancier californien se montre-t-il toujours aussi devin? Défiant cette fois le cri d'alarme quasi consensuel de la classe scientifique, son pavé de 600 pages conteste le bien-fondé du réchauffement climatique. Et égratigne au passage les environnementalistes, soupçonnés de provoquer et de nourrir la crainte collective... Éco-terrorisme Tout au long de State of fear, les écologistes provoquent des catastrophes naturelles, comme un tsunami (troublant...) ou des orages dévastateurs en Californie. « On met à peu près tous les environnementalistes dans le même bain », déplore François Cardinal, éditorialiste du quotidien La Presse et ami avoué de la nature. Best-seller américain depuis sa sortie en décembre 2004, le suspense entretient d'ailleurs une certaine ambiguïté. Fiction? Oui, prétend son auteur. Mais... « Le plus dangereux, c'est qu'on parsème le roman de notes de bas de pages qui citent des études vraies. On retrouve des tableaux, des graphiques, des citations de scientifiques. » Récupération républicaine « Heureusement, ce n'est pas un bon roman, se réjouit François Cardinal. Crichton essaie de nous faire croire qu'il a la science infuse. D'ailleurs, il donne des conférences depuis la sortie de son livre pour expliquer qu'il a fait des recherches pendant trois ans et qu'il en arrive à la conclusion que le réchauffement de la planète est une invention de scientifiques sans scrupules. » L'auteur subodore même le complot... « Aux États-Unis, les scientifiques sortent pour dire que leurs chiffres qui ont été utilisés dans le roman ne l'ont pas été à bon escient », ajoute-t-il. On s'en doute, les républicains jubilent, se l'arrachent, en font la promotion, invitent son auteur, raconte l'éditorialiste. Quand fiction devient parole d'Évangile... State of fear paraîtra en français en 2006.

-

LE MONDE | 26.02.05 | 13h19 Villages isolés, routes bloquées, avions retardés... Les flocons tombés en abondance ces derniers jours ont frappé les esprits. Les neiges d'antan étaient de retour ! La machine climatique, que l'on croyait détraquée par la folie des hommes, avait repris son cours ancestral. La nature était finalement la plus forte. On l'entendait à ce petit bruit oublié dans nos villes : le crissement de la neige sous les semelles. Les 7 cm de neige mesurés le 23 février à Paris-Montsouris et à Orly, 5 cm à Saint-Brieuc, 10 cm dans le Calvados, 15 cm dans la Manche, ou même 20 cm à Bocognano (Corse), sont pourtant peu de chose comparés aux 40 cm de poudre blanche tombés en 1946 à Paris, 85 cm en 1954 à Perpignan, 70 cm en 1956 à Ramatuelle, 60 cm en 1969 à Belfort, 54 cm en 1971 à Saint-Etienne, 38 cm en 1985 à Nice, 50 cm en 1986 à Langres, ou 22 cm en 1993 à Carcassonne. Plus près de nous, en janvier 2003, 15 cm de cristaux s'étaient déposés sur le Finistère, l'Aquitaine, la Provence et la Corse. Les récentes précipitations neigeuses "ne sont pas exceptionnelles", souligne Pierre Bessemoulin, directeur de la climatologie à Météo France. "En remontant dans les annales jusqu'à l'après-guerre, on trouve une quinzaine d'épisodes neigeux remarquables par leur intensité et leur durée", rappelle-t-il. Les 8 jours où la neige s'est manifestée à Paris entre le 1er janvier et le 20 février 2005 sont loin du record de 24 jours établi sur la même période en 1963. Il en va de même pour Rennes (3 jours contre 10 en 1985), Lille (12 contre 26 en 1963), Strasbourg (15 contre 30 en 1952 et 1965), Lyon (7 contre 25 en 1953) ou Bordeaux (4 contre 9 en 1956 et 1987). "La variabilité interannuelle de l'enneigement est très grande", observe Pierre Etchevers, directeur du Centre d'étude de la neige (CEN) de Grenoble. Celui-ci dispose d'une série continue de mesures réalisées depuis 1960 au col de Porte, à 1 320 mètres d'altitude, dans le massif de la Chartreuse. Elle fait apparaître une alternance d'hivers fortement ou au contraire faiblement enneigés, dont la succession semble purement aléatoire. Il s'en dégage toutefois une tendance globale à la baisse. En quarante ans, la hauteur de neige au col de Porte, mesurée sur les dix derniers jours de février, a diminué de plus d'un tiers, passant de 1,5 m à moins de 1 mètre. En faisant tourner des modèles d'évolution du manteau neigeux en fonction des paramètres météorologiques, les chercheurs grenoblois ont pu reconstituer l'enneigement des massifs alpins depuis la fin des années 1950. "Dans les Alpes du Nord, le niveau de l'enneigement est resté stationnaire jusqu'à la fin des années 1990, puis une diminution marquée apparaît, décrit Pierre Etchevers. Dans les Alpes du Sud, la diminution la plus marquée date des années 1960, puis des années 1980." Cette raréfaction de l'or blanc est clairement corrélée à la hausse des températures qui, sur la même période, ont augmenté de 1 à 3 0C sur les reliefs alpins. Au col de Porte, la température hivernale moyenne s'est ainsi élevée de 2 0C en quarante ans. Qu'en sera-t-il dans les prochaines décennies ? Le réchauffement climatique annonce-t-il la disparition des neiges hivernales ? Pour le savoir, les chercheurs ont repris leurs modèles et les ont appliqués à 34 massifs des Alpes et des Pyrénées, en supposant une hausse de 2 0C de la température de l'air. Leurs calculs prévoient deux comportements différents du manteau neigeux selon l'altitude. Au-dessus d'une ligne située entre 2 000 et 2 500 m, l'effet du réchauffement serait faible en hiver, mais la fonte printanière serait plus précoce et plus rapide. En moyenne montagne, en revanche, le coup de chaud aurait un impact important. Vers 1 500 m, la saison blanche serait écourtée d'au moins un mois et la couche de neige fondrait comme peau de chagrin. Pierre Le Hir • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 27.02.05 Lien intéressant sur le climat

-

La vague de froid en Afghanistan, en Inde et au Pakistan a fait près de 1.400 morts en un mois et demi, selon un bilan établi vendredi. En Afghanistan, au moins 580 personnes sont mortes. Le bilan pourrait être plus élevé mais les chiffres exacts sont difficiles à déterminer car de nombreuses régions sont isolées après d'importantes chutes de neige. Ainsi les autorités de la province montagneuse de Ghor (centre) parlent d'au moins 192 personnes mortes de maladie, de faim ou dans des avalanches, selon l'AFP. Mais dans le seul district de Saghar, il y aurait eu "quelque 300 morts, des femmes, des enfants, des vieillards", selon le chef de district, Ali Khan, qui a raconté n'avoir pas vu d'hiver aussi dur "depuis l'occupation soviétique il y a 24 ans". La semaine dernière, les autorités afghanes avaient fait état d'au moins 162 morts dans des avalanches, accidents de la route ou effondrements de maisons. Le ministère de la Santé a depuis annoncé la mort confirmée de 214 enfants dans tout le pays. Depuis deux jours, les militaires de la coalition sous commandement américain procèdent à des parachutages dans les zones difficiles d'accès. A Saghar, deux avions C-130 chargés de 20 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) ont parachuté vendredi blé, biscuits et rations alimentaires. Certains villageois ont raconté n'avoir mangé que du pain depuis plusieurs jours. Au Cachemire, 272 personnes sont mortes en deux semaines, dont 244 dans les avalanches du week-end dernier. Au Pakistan, de fortes chutes de neige et de pluies torrentielles ont fait au moins 544 morts ces trois dernières semaines. La région la plus touchée est celle de la province de la Frontière du Nord-Ouest (343 morts).

-

-12.4°C à 7H ce matin à Cassagnes-Bégonhes (12)

-

-13.4°C à Cassagnes-Bégonhes (12) ce matin!

-

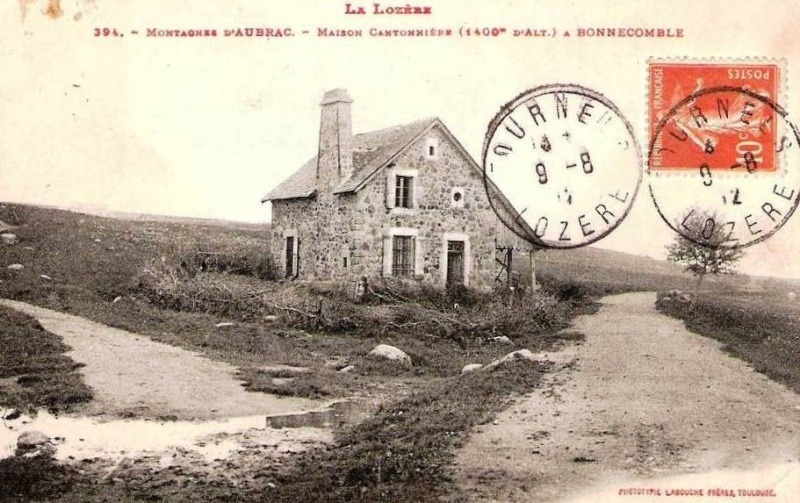

En matière de climat, l'Aubrac n'a rien à envier à la rudesse de la montagne pyrénéenne ou alpine (pour une même altitude). La tourmente qui balaie la haut plateau fait chuter les températures hiver comme été. Voici les relevés records effectués par Météo France pour la période du 1er janvier 1971 au 20 février 2005 sur Laguiole (Aveyron): -21° en janvier 1987 -21° en février 1986 -15° en mars 1971 -8° en avril 1983 -4° en mai 1977 +1,5° en juin 1984 +3° en juillet 2004 0° en août 1986 -1° en septembre 1993 0° en octobre 2003 -11° en novembre 1998 -15.5° en décembre 2001

-

Le 2 février dernier, un scientifique de l'Institut allemand de recherche sur le changement climatique à Postdam - le plus grand institut de recherche allemand dans ce domaine - a présenté un calendrier détaillé des effets que le changement climatique est susceptible d'avoir sur la planète. Au cours d'une conférence organisée à Exeter, en Grande-Bretagne, Bill Hare a exposé les dangers à l'échelle mondiale d'une hausse des températures pour les espèces, les écosystèmes, l'agriculture, l'eau et les conditions socioéconomiques. Élaboré à partir d'une synthèse d'études universitaires récentes de grande ampleur, le calendrier du Dr Hare montre que les effets du changement climatique devraient s'amplifier rapidement à mesure qu'augmentera la température mondiale moyenne. Selon le Dr Hare, nos civilisations feront face à d'immenses dangers, des réfugiés écologiques traversant les frontières à cause d'un manque de nourriture et d'eau. C'est particulièrement vrai pour les pays en développement, a-t-il ajouté. À l'heure actuelle, les températures mondiales sont déjà supérieures de 0,7 °C au niveau de l'époque préindustrielle. Au cours des vingt-cinq prochaines années, quand cet écart de température aura atteint 1°C, certains écosystèmes comme les forêts tropicales du Queensland, en Australie, commenceront à souffrir. Une augmentation de 1 à 2 °C des températures provoquera des incendies et des invasions d'insectes dans la région méditerranéenne. Aux États-Unis, les fleuves pourraient devenir trop chauds pour les truites et les saumons, et dans l'Arctique, la fonte des glaces menacera l'ours polaire et les morses. Au-dessus d'une hausse de 3 °C, prévue d'ici 2070, les effets seront catastrophiques puisque plus de 3,3 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, vivront dans des pays qui devraient connaître de graves pertes de récoltes. Dans bon nombre de pays, la chute du PIB sera considérable et les dégâts occasionnés à l'environnement seront énormes, prévoit le Dr Hare. Baptisée "Avoiding dangerous climate change", cette conférence de deux journées a été organisée à l'appel du Premier ministre britannique Tony Blair dans le cadre d'un effort du Royaume-Uni visant à hisser la problématique du changement climatique au rang des priorités de l'agenda de la présidence britannique du G8 et de l'UE. L'objectif de la conférence consiste à développer la compréhension scientifique des implications à long terme du changement climatique, de l'importance des objectifs de stabilisation et des options permettant de réaliser ces objectifs. Elle vise également à encourager la recherche et un débat scientifique international sur ces questions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter: http://www.stabilisation2005.com

-

Les scientifiques européens ont confirmé que la haute atmosphère de l’arctique est en voie d’atteindre cet hiver les températures historiquement les plus basses et rappellent qu’un froid extrêmement rigoureux augmente sensiblement la destruction de la couche d’ozone protectrice. Des premiers signes de la diminution de la couche d’ozone ont déjà été constatés. La couche d’ozone se trouve à environ 8 km d’altitude au-dessus des pôles, dans la couche la plus basse de l’atmosphère appelée stratosphère. Elle a pour fonction de protéger la surface de la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Plus de 170 pays ont ratifié le protocole de Montréal, un traité environnemental établi en 1987 pour protéger la couche d’ozone. Si le refroidissement de la stratosphère arctique se prolonge, on peut s’attendre à un amincissement accru de la couche d’ozone au cours des prochaines décennies. Un trou dans la couche d’ozone risque de renforcer les rayonnements ultraviolets et toucher des régions polaires inhabitées et la Scandinavie, et même peut-être l’Europe centrale, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la santé humaine (occurrence accrue des cancers de la peau), ainsi que sur la biodiversité. « L’Arctique a connu un hiver extrêmement rigoureux. Les premiers signes d’amincissement de la couche d’ozone ont été observés. La situation risque de s’aggraver si le froid persiste », a déclaré Janez Potočnik, commissaire européen responsable de la science et de la recherche. Les scientifiques européens observent quotidiennement des modifications de l’épaisseur de la couche d’ozone dans l’Arctique, dans le cadre de l’initiative de recherche européenne SCOUT-03, un outil extrêmement utile qui permet de prévoir, à partir de modèles du changement climatique mondial, l’évolution future de la couche d’ozone. L’initiative regroupe 59 organismes et plus de 200 scientifiques de 19 pays. Des mesures sont effectuées à partir du réseau terrestre de stations d’observation de l’atmosphère et à partir de satellites afin d’étudier la diminution de la couche d’ozone au cours des prochaines semaines. Le froid extrême observé par les scientifiques est un sujet de préoccupation et soulève un certain nombre de questions : quelle sera la taille du trou dans la couche d’ozone ? Quelles sera l’augmentation des rayonnements ultraviolets et dans quels seront les pays concernés ? Pourquoi la stratosphère arctique se refroidit-elle en décembre depuis les cinquante dernières années ? Les conditions actuelles sont-elles plus favorables au recul de la couche d’ozone ? Bien que les valeurs relevées montrent de très grandes variations annuelles, on constate, de manière générale, un amincissement de la couche d’ozone dans la région arctique depuis 1980. Cette variabilité de l’amincissement de la couche d’ozone dans l’Arctique est à opposer à la situation que connaît l’Antarctique, où l’on a constaté une diminution de la couche d’ozone pratiquement chaque hiver depuis la fin des années 80, ce qui est dû au fait que les hivers sont plus chauds en Arctique. Un tendance inquiétante est que la situation dans l’Arctique semble se rapprocher de celle de l’Antarctique, ce qui se traduira par une augmentation des niveaux de rayonnement UV, avec des conséquences pour la santé humaine dans les pays de l’hémisphère nord. Les parties au protocole de Montréal se réunissent annuellement pour décider d’améliorations supplémentaires afin de réduire et de finalement éliminer les substances appauvrissant la couche d’ozone, ce qui favorisera un rétablissement plus rapide de cette dernière. De plus amples informations sur le projet SCOUT-O3 peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.ozone-sec.ch.cam.ac.uk/ Source : Communautés européennes (© 1995-2005)

-

Denis Tirpak, président de la conférence internationale sur les climats, a mis en garde contre le dérèglement entamé de la machine climatique. Même si le problème des effets de serre était maîtrisé, le niveau de la mer continuerait à monter pendant plus de 1.000 ans. Lors de l'ouverture de la conférence internationale sur les climats au siège de l'Office météorologique britannique et à laquelle assistent, en ce moment, une centaine d'experts du monde entier, son président Dennis Tirpak a mis en garde son auditoire sur les dérèglements des climats causés par les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. «Il n'y a plus aucun doute que le climat de la planète change, a-t-il martelé, neuf des dix dernières années se sont révélées les plus chaudes depuis le début des relevés météorologiques en 1861». Dennis Tirpak a rappelé les effets dévastateurs de la canicule qui a frappé l'Europe en août 2003: 30.000 morts et 23 milliards d'euros de dégats. En Asie, «la répétition des inondations et sécheresses est déjà visible», a estimé pour sa part Rajendra Pachauri, président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) qui travaille sous l'égide de l'ONU. L'impact du réchauffement climatique est cependant loin d'être uniforme: une partie de l'Antarctique connait actuellement une baisse de température, selon les experts réunis à Exeter, dans le sud de l'Angleterre. Le niveau moyen des océans a déjà augmenté de 10 à 20 centimètres en un siècle et devrait s'élever d'ici 2100 de 9 à 88 cm, en raison de la hausse de température et de la fonte des glaciers et calottes glaciaires, prédit le GIEC. La fonte possible du Groënland inquiète particulièrement les experts. Un phénomène qui a déjà commencé dans certaines régions côtières. Une hausse locale de température de 2,7 degrés entrainerait un dégel massif. Envisagée sur plusieurs siècles, la fonte totale du Groënland se traduirait par une hausse de 7 mètres du niveau des océans. Les experts qui redoutent le passage vers un irrémédiable «point de bascule» dans les tous prochains siècles estiment que même si on parvenait à stabiliser rapidement les concentrations de gaz à effet de serre, le niveau de la mer continuerait de monter pendant plus de 1.000 ans. Source : Liberation