-

Compteur de contenus

132 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par hma

-

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

Pour la Belgique c'est vraiment étonnant. Plusieurs personnes se sont rendues sur les lieux et elles arrivent toutes à la même conclusion: traces d'aspiration, convergence des dégâts ---> tornade. Par ailleurs, on notera la cohérence entre cette hypothèse et les images radars qui montrent une rotation serrée au-dessus de Waulsort et Dinant. A ce moment, si on considère l'hypothèse du bow echo, c'est le bookend vortex gauche qui transite sur cette région, alors que l'ensemble est en train d'évoluer vers un comma echo. Le Rear Inflow Jet pousse à ce moment très fort juste sur la droite de la région concernée, au point de balayer l'arc de précipitations à cet endroit. -

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

La soi-disant tornade de Vendeuvre est une photo de la tornade de Ligny, en Belgique, le 10 août 2014. Sinon, côté belge, Belgorage enquête entre Beauraing et Assesse (sud de Namur) et il est fort probable qu'au vu des dégâts, ce soit une tornade qui soit à l'origine. Une vidéo d'un amateur posté près de Dinant apporte beaucoup de poids à l'hypothèse tornadique. -

Suivi de l'ouragan OPHELIA (2017)

hma a répondu à un sujet de Seziou / Zarge © dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Je me permets de relancer ce topic. Nous avons en effet pas mal retravaillé l'article de Paix ces derniers temps. Nous y avons ainsi ajouté des chapitres concernant Grace en 2009, le recreusement explosif d'Ophelia et le probable Sting-Jet associé et ce que nous apprend le phénomène sur une possible évolution de notre saison des tempêtes dans le futur. Bonne soirée! -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

S'il est toujours possible d'actualiser la carte des rafales maximales, voici quelques valeurs en plus pour les stations proches de la France (certaines y sont déjà): Province de Hainaut: Chièvres (Ath): 101 km/h Gosselies (Charleroi): 83 km/h Province de Namur: Ernage (Gembloux): 105 km/h Florennes: 126 km/h Dourbes (Viroinval): HS au moment du passage du front froid. Herhet (Houyet): 113 km/h (station amateur cohérent avec les relevés de Humain, très proche) Province de Luxembourg: Humain (Marche-en-Famenne): 115 km/h Saint-Hubert: 94 km/h Buzenol: HS au moment du passage du front froid Brabant wallon: Beauvechain: 83 km/h (juste pour la petite histoire, c'est la station qui détient le record de vent en Belgique (169 km/h le 25 janvier 1990)). Brabant flamand: Zaventem (aéroport): 87 km/h Bruxelles: Uccle (site de l'Institut Royal Météorologique): 112 km/h Province de Flandre occidentale: Koksijde: 94 km/h Oostende: 97 km/h Zeebrugge: 112 km/h Zeebrugge-digue ouest du port: 122 km/h (station des services du gouvernement flamand). Beitem (Roeselare): 101 km/h -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

Nombreux dégâts dans le Namurois, arbres couchés en série sur le réseau routier. 113 km/h à Herhet (prov. Namur), 104 à Ernage (prov. Namur) et 112 km/h à Uccle (Bruxelles) -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

128 km/h à Florennes en province de Namur. Le front froid est hyper virulent. Très grosses rafales ici et tout ce qui n'est pas attaché s'envole (sans parler du toit de la veranda qui commence à gondoler sous les bourrasques). On notera que les plus fortes pointes se sont produites juste après le front, au moment où la pluie s'arrêtait (bien que sous le front en lui-même ça dépotait déjà pas mal. -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

Je pense que le front froid est plus loin derrière (en se basant sur l'orientation des vents actuellement observés). J'ai l'impression que l'air froid en altitude est en train de progresser bien plus en avant que la trace frontale au sol, asséchant les nuages du front en altitude. Entre les Cornouailles et le centre dépressionnaire, j'aurais presque envie de dire qu'on a un catafront froid, mais sans certitudes. -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

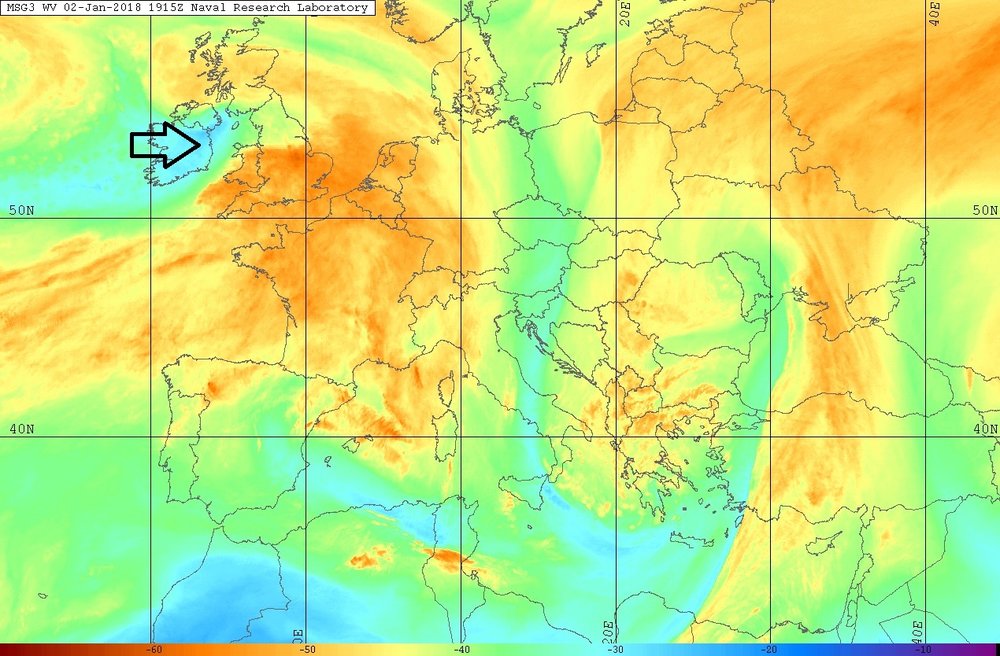

L'anomalie basse de tropopause (et l'enfoncement d'air stratosphérique qui va avec) se devine assez bien sur les images vapeur d'eau. Pas étonnant que les rafales soient si violentes sur le nord de l'Irlande. -

Suivi de la tempête Eleanor (Janvier 2018)

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Le temps en France

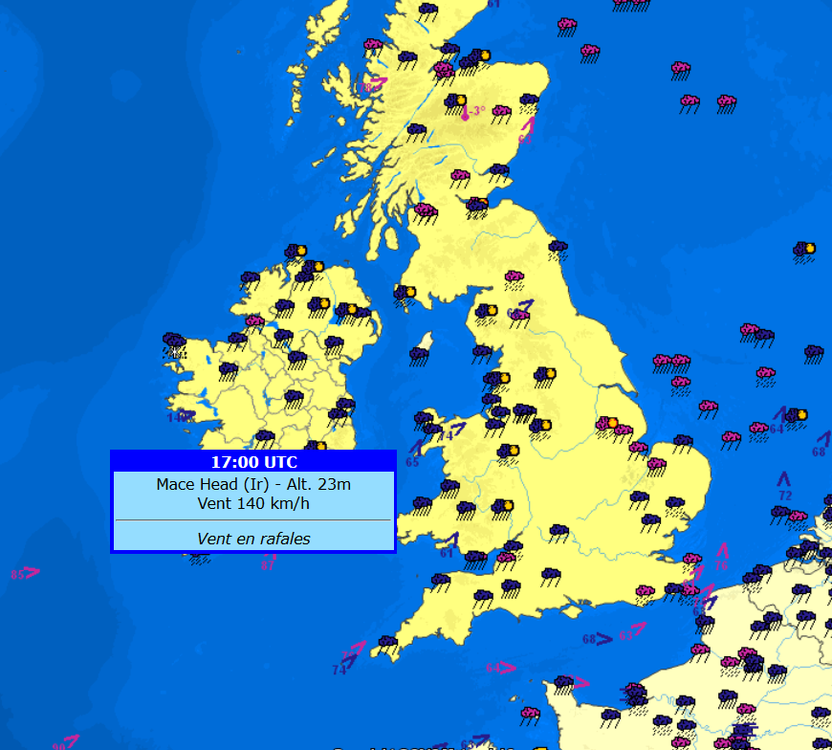

En Irlande, ça commence, et ça commence fort. Cette station est située juste au sud du centre dépressionnaire. -

Bonjour à tous, Je prépare actuellement un article pour Info Meteo, l'initiative à laquelle je participe, où je souhaite discuter d'une impression (et la confirmer si possible) qui est celle d'une diminution du nombre de tempête en Belgique (en se basant sur la définition tempête = rafale de plus de 100 km/h). Je souhaite m'intéresser surtout aux tempêtes synoptiques, donc celles provenant des dépressions. Or, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de type de vent selon l'endroit où l'on se trouve dans une dépression et son champ d'action (ce que j'appelle plus bas "l'appareil météorologique"). J'ai donc commencé à rendre compte de tout ce qui génère du vent, en aboutissant à une espèce de classification. Je vous recopie ci-dessous ce que j'ai écrit jusqu'à présent (à l'état de brouillon): Des tempêtes synoptiques et des tempêtes convectives En parlant de tempête, encore faut-il bien être conscient du phénomène que l'on désigne. Dans nos régions, le vent tempétueux est à large majorité engendré par deux phénomènes: le gradient de pression et les phénomènes convectifs (autrement dit, les averses et les orages). Le gradient de pression est donc la différence de pression que l'on observe sur une certaine distance. Plus cette différence est forte, et plus le vent est puissant. Ce gradient dépend du placement, à travers l'espace, des dépressions et des anticyclones et, sans rentrer dans les détails, de l'activité des fronts. Souvent, on lie l'épisode de vent aux dépressions que l'on nomme (l'Université de Berlin le fait depuis les années cinquante, les Anglais s'y sont également mis et depuis cette année, Météo France est entré dans la danse). Ceci est lié au fait que ce sont surtout les dépressions, par leur creusement, qui peuvent renforcer le gradient de pression, et donc le vent. En imaginant le champ de pression comme le relief, l'anticyclone serait ainsi le massif ardennais, large et étendu, tandis qu'une dépression explosive, ce serait plutôt le fond des carrières d'Antoing, pour ceux qui connaissent (vous vous mettez au bord, et vous comprenez ce que c'est, un gouffre). Les tempêtes ainsi générées sont des tempêtes dites synoptiques. Les orages et les fortes averses génèrent aussi des rafales, parfois très violentes, et étendues lorsqu'ils s'organisent en lignes de grain. Ici, c'est le flux descendant des cellules qui, en s'écrasant au sol, génère ces rafales dites convectives. Ca, c'est pour la théorie. Dans les faits, lors de nos épisodes de vent, on observe souvent un caractère dominant et un caractère plus restreint, parfois au sein du même système de vents engendré par une dépression. Par exemple, entre le front chaud et le front froid, on a essentiellement du vent synoptique, peu turbulent. Par contre, dans les traînes, à l'arrière du front froid, de la convection peut former des averses et des orages, et ainsi doubler le vent synoptique de rafales convectives. On obtient ainsi des épisodes hybrides, surtout lorsque le vent convectif commence à expliquer la plupart des rafales relevées et qui seraient un peu moins fortes par "simple" vent synoptique. Il existe un deuxième type d'hybride, qui existe sur les fronts froids. S'ils sont très actifs, ils peuvent générer de fortes rafales synoptiques. Par contre, dès qu'un peu d'instabilité s'en même, le front peut devenir turbulent, ressembler (sans être purement) une ligne de grains, et donc additionner au vent synoptique du vent d'origine convective. Bref, comme souvent en météo, rien n'est simple, et différencier clairement ces phénomènes n'est guère une chose aisée. Pour résumer, nous avons ainsi: - Des épisodes synoptiques (ES), dont le vent dépend essentiellement du gradient de pression (et donc du passage d'une dépression dans les parages). En automne et en hiver, les vents forts observés dans les secteurs chauds (ESSC, devant le front froid) sont presque toujours de ce type. C'est plus rare dans les traînes (EST, derrière le front froid) bien que cela puisse exister. - Des épisode synoptique de front (ESF), lorsque la dépression est trop loin et que c'est surtout le front qui explique le vent (tout en maintenant minime l'apport convectif), en ce compris les fronts froids NCFR qui sont des fronts essentiellement dynamiques (et donc générateurs de vent synoptique) très resserrés. Ils présentent une bande étroite de précipitations très intenses dépendant surtout de la dynamique et ne présentant que très peu de phénomènes convectifs (c'est ce qui différencie ce cordon pluvieux intense des lignes de grains, mais la différence n'est pas aisée à mettre en évidence). - Lorsque le vent synoptique est le fait du double jeu du champ de pression déformé par une dépression et un front, on peut parler d'épisode synoptique front-dépression (ESFD). - Des épisodes synoptique hybrides (ESH), dont le vent synoptique est doublé de vent convectif, pour autant que cette addition convective reste mesurée par rapport au vent qui existe par le gradient de pression. On peut encore différencier les ESH par une ligne de grain ou les ESH par une traîne active. - Des épisodes de traîne active (TA), où le gradient de pression hors averses ne génère pas de fortes rafales (typiquement, en-dessous de 80 km/h), les rafales de coup de vent ou de tempête étant le fait des averses et des orages. - Des épisodes de ligne de grain (LG), où une ligne d'averses et d'orages génère de très fortes rafales alors qu'avant et après, le vent est plus modéré (typiquement, en-dessous de 80 km/h). - Des épisodes orageux (EO), uniquement d'avril à octobre, lorsque les orages générateurs de vents violents dépendent sutout de la convection, hors lignes de grains (orages unicellulaires, multicellulaires, en amas, supercellulaires...). A noter que nous ne sommes pas les premiers à tenter une catégorisation des épisodes venteux par le type, qui pourrait par ailleurs être discutée. En France, il existe une classification dite de Dreveton (utilisée notamment par Meteo France), mais elle est quelque peu différente (bien que dans l'esprit, on y retrouve quelques points communs).Une grande différence cependant est que la classification de Dreveton nomme tout l'appareil météorologique générateur (donc une dépression et son champ de vents dans son ensemble), tandis que notre classification dissèque cet appareil en plusieurs types. En effet, au cours d'une même tempête et par le jeu du déplacement de celle-ci, une même région peut connaître une succession de plusieurs types d'épisodes. Néanmoins, on prendra, pour catégoriser la tempête en une région donnée, le type qui, au sein du même appareil (coup de vent, tempête...), a donné les plus fortes rafales. Cela vous semble-t-il pertinent, ou ce travail mériterait-il d'être complété? Merci d'avance pour vos retours.

-

- 1

-

-

Suivi du TLC "Medicane Numa"

hma a répondu à un sujet de Cotissois 31 dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

En tout cas, on sent déjà que le système ne tire plus toute son énergie de l'instabilité barocline. Il n'y a plus de véritable front dans ses parages, et s'il y en a encore, ils sont en train de s'évaporer. On croirait voir ces cyclones qui naissent dans l'Atlantique au départ de vieilles dépressions synoptiques. Ici on n'ira évidemment pas au tropical, mais il n'empêche que pour un "medicane", ce qui est modélisé en fait un specimen très bien organisé. -

Suivi de l'ouragan OPHELIA (2017)

hma a répondu à un sujet de Seziou / Zarge © dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Attention avec cette carte... Des analyses de HURDAT, la base de données américaines concernant les cyclones ont été menées il y a peu, et petit à petit les soi-disantes trajectoires tropicales à proximité de l'Europe sont démontées les unes après les autres. Dans ce tas de spaghettis, seules les trajectoires après 2000 sont correctes. Debbie aurait achevé sa transition extratropicale bien avant, dans les parages des Açores, quant à Faith, avoir un phénomène tropical à cette latitude est pratiquement impossible; à ce moment-là il voyageait à près de 100 km/h, ce qui est difficilement concevable pour un phénomène tropical, il s'agissait donc très probablement aussi d'un ouragan extratropical. Seul Chloé poserait éventuellement question car ayant conservé un coeur chaud assez longtemps, mais comme je l'ai lu plus tôt sur ce fil, ce seul critère ne définit pas le statut tropical d'un cyclone. En gros, Vince est donc toujours à l'heure actuelle le seul cyclone à avoir touché l'Europe à l'état tropical. -

Suivi de l'ouragan OPHELIA (2017)

hma a répondu à un sujet de Seziou / Zarge © dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

A noter qu'une fois passé les Açores, Ophélia ne serait probablement plus un "pur-sang" tropical. Le modèle HWRF montre notamment que l'instabilité barocline (donc le front qui tangentera Ophélia à son nord-ouest) commencera son oeuvre, et que le cyclone ne tirera plus toute sa force de la chaleur latente, etc. Après, faut voir jusqu'où le NHC va la définir comme tropicale. Ils ont l'habitude d'attendre le tout dernier moment, mais il fait peu de doute que le cyclone sera bien plus extratropical que tropical lorsqu'il s'approchera de la péninsule ibérique. Le champ des vents modélisé est à ce moment complètement asymétrique et les fronts sont clairement identifiables. Ca n'en reste pas moins remarquable car l'effet du recreusement suite à l'instabilité barocline risque de bien se faire sentir sur la façade ouest-européenne... -

Prévision des coups de vent

hma a répondu à un sujet de Tornado75 dans Prévisions à court et moyen terme

Je reprends l'idée, je suis attentivement les modèles météo pour voir si un sting jet est probable. Et pour moi, c'est oui. Joachim a les caractéristiques d'une dépression du type shapiro-keyser: coeur plus chaud, petit diamètre (comparé aux dépressions de type norvégienne), détachement du front froid vis-à-vis du front chaud, warm seclusion... Or, c'est sur ce type de dépression que le sting jet se forme le plus souvent. Pour info, Klaus et Xinthia étaient des dépressions de type shapiro keyser. Le sting jet se forme entre la pointe du "retour d'occlusion" (en réalité, ce n'en est pas un, mais ca passera mieux comme ça) et le front froid qui le précède, au moment où ledit retour pointe juste à l'ouest du centre dépressionnaire. Et ce moment surviendra au moment où Joachim entrera sur le nord de la Belgique selon GFS. Ni une ni deux, le Nord-Pas-de-Calais et la Wallonie sont soumises au risque maximum. Et ça, GFS et tous les autres modèles ne pourront le détecter. Il faudra surveiller les images satellites très attentivement: si la pointe nuageuse du retour d'occlusion s'effiloche et se dissipe en se dirigeant vers l'est, ce sera le signe qu'un sting jet est en train de descendre en direction du sol. Le résultat serait une augmentation brutale des rafales après le premier coup de vent lié au front froid. Qu'on enregistre 130 voir 140 km/h en plein milieu des terres dans cette zone ne me surprendrait absolument pas. Je ne dis pas que ça va se produire, mais il faut absolument garder cet élément à l'oeil. -

Prévision des coups de vent

hma a répondu à un sujet de Tornado75 dans Prévisions à court et moyen terme

Non, Hergen est la tempête qui a frappé la Grance Bretagne hier. Iven est une dépression qui devrait se former sur l'Europe Centrale aujourd'hui et Joachim est la tempête de vendredi. Voir ici -

Orage supercellulaire du 10 septembre 2011

hma a répondu à un sujet de Astre du soir dans Photos, vidéos et matériel de prise de vue

Brillant! J'ai pu la voir depuis chez moi, à 100 km de distance. Et même de là c'était impressionnant, avec les flancs du Cb constamment illuminé en orange. Activité surtout intranuageuse, mais également quelques éclairs extranuageux, j'ai pensé sur le coup à une supercellule, je vois que je ne me suis pas trompé. J'avais des amis en festival à Braine le Comte, donc j'étais particulièrement attentif à l'évolution de cette cellule. Avec les évènements du Pukkelpop, on y fait plus attention... -

Saison Cyclonique 2011 - Atlantique Nord

hma a répondu à un sujet de grecale2b dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Concernant le centre, il se distingue un peu mieux sur les images WV, avec un semblant d'intrusion sèche (le dry slot des anglais) qui semble se remettre en place. Mais à priori par de creusement explosif attendu avant l'arrivée demain sur l'Ecosse. Eumetsat WV -

Saison Cyclonique 2011 - Atlantique Nord

hma a répondu à un sujet de grecale2b dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Je n'ai pas l'habitude d'intervenir (même si je lis souvent les discussions de ce forum), mais d'après les intervenants du UKweatherworld, l'ex-ouragan Katia aurait généré un sting jet durant la nuit dernière (apparemment, ca se voyait assez bien sur les images satellites IR et WV aux alentours de minuit). Maintenant, on ne voit plus grand chose. Localiser le centre de la tempête sur les images est tout bonnement impossible. Assez intéressant, d'autant plus que je me penche depuis quelques jours sur ces fameux sting jets... -

Merci beaucoup pour ce message, je suis l'un des deux webmasters du site Hydrometeo (voir mon profil). Un certain nombre d'images viennent de ce topic (il faudrait par ailleurs que je fasse une petite biblio, mais vu que les exams ont commencé, je n'ai pas le temps pour le moment...), de youtube, de print screen des webcams, les infos viennent d'activolcans, des sites d'infos, ou de mes propres observations.

-

Des fissures éruptives appartenant au système du Trölladyngja. Puisqu'il y a des manifestations volcaniques en surface (sources d'eau chaude et fumerolles), cette zone doit être considérée comme potientiellement active. Mais la dernière éruption dans ce coin remonte à 1151. Plus à l'ouest, une éruption a eu lieu en 1926. Cela dit, pour ce qui est des séismes, il s'agit surement de secousses dues à l'activité tectonique du rift. Source: guide des volcans d'Europe, M. Krafft.

-

L'Hekla est surtout dangereux par la brutalité de ses réveils. En général, entre le premier séisme et l'ouverture de la fissure sommitale, il y a environ une heure. Les premières heures des éruptions de ce volcan ont extrêmement violentes (phase plinienne), mais rapidement, l'éruption devient effusive. Il est clair que c'est un volcan puissant. Mais peut être pas forcément plus violent que l'Eyjafjöll. Si ce dernier a une caldera, c'est qu'il a connu une très violente éruption dans le passé qui a vidangé la chambre magmatique, entraînant l'effondrement du volcan. Le Katla est beaucoup plus dévastateur que l'Hekla, et en général plus puissant. Ses éruptions sont en général de VEI 4 - 5. Sa caldera est l'une des plus grandes d'Islande (10 km sur 14). Le Bardarbunga est également un volcan puissant (VEI 4 - 5). Un autre volcan dont on ne parle pas trop, c'est l'Oraefajökull, dans le sud-est de l'Islande. Deux éruptions lui sont connues. Toutes les deux VEI 5. En Islande, n'importe quel volcan peut créer une VEI 5 ou VEI 6.

-

Il faut quand même signaler que ce scénario reste fort peu probable pour un volcan comme l'Eyjafjöll. Je m'explique: La particularité de beaucoup de volcans centraux islandais, c'est qu'ils ont un système de failles associé, parfois long de 100 km. Ces failles sont orientées sud-ouest - nord-est, parallèlement au rift. Ainsi, Laki appartient au Grimsvötn, au même titre qu'Eldgja appartient au Katla et Veidivötn appartient au Bardarbunga. Lorsque ces fissures s'ouvrent, on voir sortir 10 ou 20 km³ de basalte. Ces éruptions se produisent lors d'épisodes d'extension du rift. On connait tous Laki et ses 15 km³ de lave. Mais on connait moins Eldgja (éruption en 934 - 18 km³ de lave) et Veidivötn (la plus grande éruption lavique de l'Holocène au niveau mondial: 21 km³ de lave). La même fissure s'est réouverte en 1477, et a déclenché la plus grande éruption explosive des temps historiques en Islande: VEI 6 et plus de 10 km³ de téphras émis. L'Eyjafjöll, c'est un pétard mouillé à côté. L'Eyjafjöll a aussi "sa" fissure, mais elle est orientée ouest - est, et n'est donc pas parallèle au rift. Qui plus est, elle est bien plus courte que les autres. Elle ne peut donc pas être affectée par les extensions du rift. Il est donc fort peu probable de voir s'ouvrir la fissure de l'Eyjafjöll sur des dizaines de kilomètres et cracher 10 km³ de lave. Par contre, une éruption fissurale de plus petit échelle est tout à fait possible. Maintenant, je me trompe peut être... Sources: Global Volcanism Program et Wikipédia

-

Pour l'instant, c'est VEI 4. Pour que l'éruption soit une VEI 5, il faut qu'elle rejette plus d'1 km³ de tephras. Actuellement, l'Eyjafjöll doit en avoir craché environ 0,2 km³. Cela étant, une VEI 4 est déjà impressionnante. La dernière éruption islandaise de même puissance remonte à 1947, à l'Hekla (il faudrait que je vérifie sur le site du Global Volcanism Program).

-

Bonjour, Je suis ce topic avec attention depuis le début de l'éruption, et je viens apporter quelques infos concernant la classification du dynamisme de l'éruption. Les premiers jours de l'éruption, le dynamisme était, comme cela a été dit à plusieurs reprises, phréatomagmatique. Il me semble que activolcans a aussi employé le terme de phréatoplinien, sans doute en relation avec la violence de l'activité phréatique et les quantités émises. Par la suite, on est passé à un dynamisme plutôt strombolien. Depuis le 6 mai, on a une activité qui se trouve à mi-chemin entre le dynamisme vulcanien (qui se caractérise par des explosions espacées mais très violentes) et le dynamisme plinien (explosions continues formant un panache de cendres stratosphérique). Bien que peu connu, on emploie parfois le terme de 'subplinien' pour désigner cette activité.

-

Bonsoir, Le panache de l'Eyjafjoll est le siège d'une activité électrique. Des photos sont disponibles: ICI