-

Compteur de contenus

7 714 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

2

Tout ce qui a été posté par anecdote

-

dans l'édito on évoque le 30 février 1960, il s'agit du 29. Par ailleurs l'éditorialiste présente une seule carte isobarique (avec flux de sud) alors qu'il faut à mon avis montrer l'historique de déplacement de la masse d'air, donc plusieurs cartes consécutives : http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1960-Rrea00119600226.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1960-Rrea00119600227.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1960-Rrea00119600228.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1960-Rrea00119600229.gif regardez la vague de froid (le 26) sur l'ouest de l'Atlantique nord, l'agitation descend très au sud, plus loin que les Açores. Le 26 le creux dépressionnaire situé vers 40°S-40°W est le plus "occidental" ; à l'ouest de ce creux, un ou plusieurs fronts froids descendent rapidement vers le sud, tout ceci se passe à la latitude du Portugal. Le front froid gagne la latitude des Canaries le 28. Dans ces conditions le flux de sud sur l'Europe occidentale ne peut être qu'extrêmement doux. Le pic de douceur gagne la France le 29 à l'approche du front froid (pas loin du Portugal), le flux de sud s'accélère donnant un extrême de douceur logique aux pied des Pyrénées (où s'ajoute l'effet de foehn), d'où les 30°C enregistrés par endroits. Je pense que l'on comprend mieux avec plusieurs images consécutives car un flux de sud seul n'apporte pas systématiquement 30°C fin février au pied des Pyrénées, ça peut être 25°C, 21°C... en effet le flux de sud peut véhiculer un air frais qui a eu moins de temps pour se radoucir... D'après les modèles, on va observer une forte accumulation d'air froid sur l'Atlantique nord, entraînant de la douceur venant de loin dans un flux de sud-ouest rapide. On peut s'attendre donc à des extrêma de douceur dans les jours à venir en France, donc à 23°C à Paris et dans le nord-est, 27°C dans le sud-ouest (pointes à 30°C au pied des Pyrénées) et 27°C aussi dans les vallées du Massif Central.

-

http://www.john-daly.com/stations/stations.htm#The Antarctic Scientific Bases ça va jusqu'à l'an 2000 a peu près et je n'ai pas trouvé de série jusqu'à 2003.

-

DidierG >> je ne sais pas. Pour conclure le raccourci "La péninsule antarctique se réchauffe" > "L'Antarctique se réchauffe" est une erreur (volontaire ?) typique de journaliste pressé mais c'est quand même assez gros...

-

regardez les dégâts : http://www.edunet.ch/activite/wall/encyclo...trop_chaud.html /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

j'ai lu le Courrier International : sur une carte ils ne montrent que les endroits qui ont subi chaleur, sécheresse, inondations ou tempêtes (voire tornades). Mais pas de froid. Bonjour l'objectivité ! Il suffit de lire le début des articles : le ton est catastrophiste ! Et ce n'est pas TF1 ou Le Parisien qui présentent ces infos, c'est Le courrier international ! La manipulation de l'opinion est bien planétaire. J'ai 2 questions : 1. Comment les gens vont-ils réagir vis-à-vis de la science quand ils apprendront plus tard qu'on leur a raconté des c*******s ? (exemple de connerie : "L'Antarctique s'est réchauffé de +2.5°C" (Le Courrier International)) 2. Pourquoi gbl - pourtant très au courant du sujet - fait-il encore la promotion (sur ce forum) d'articles clairement catastrophistes et franchement en marge de la science objective et désinteressée ?

-

l'urbanisation existait en 1869, mais depuis ce temps la station de Paris-Montsouris enregistre un réchauffement plus important que celui des stations de banlieue, donc... il y a qqchose de très important à signaler : l'albédo. En effet la température minimale est plus basse au-dessus d'un sol à l'herbe dense (qui constitue un isolant) qu'au-dessus d'un sol à herbe rase. D'autre part, une station météo située près des pistes d'un aéroport bénéficie de la moindre déperdition nocturne de chaleur au-dessus des pistes asphaltées (il suffit d'un léger vent). Sans compter l'effet des buissons ou forêts qui atténuent le refroidissement nocturne du sol et donc des premiers mètres au-dessus du sol ; si la station météo est à 10 m d'un bosquet et que celui-ci a grossi au cours des 40 dernières années, il constituera un abri plus grand retardant le rafraîchissement nocturne de l'air qu'il abrite (exemple Grenoble St Martin d'Hères, vraiment pas loin des arbres) un léger vent permettra à la couche d'air voisine (celle de la station météo) de bénéficier un peu de ce retard... Il est alors facile d'avoir des minimales un peu plus élevées. D'ailleurs ce sont bien elles qui augmentent plus vite que les maximales, ce que le GIEC constate au niveau de quasiment toutes les stations.

-

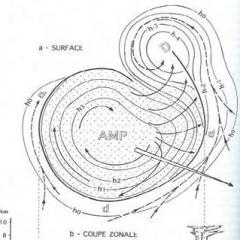

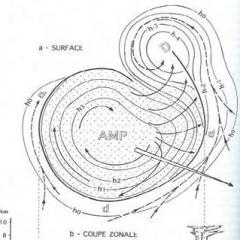

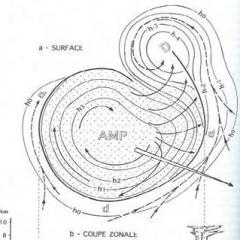

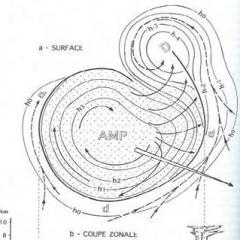

Le point sur les « hautes pressions dites subtropicales » (M.Leroux, "La dynamique du temps et du climat") Les hautes pressions dites subtropicales sont considérées comme un «élément-clé du champ de pression de surface» (Hastenrath, 1991), mais comme le jugeait Trewartha (en 1961) « leur origine n'est pas entièrement comprise ». C'est encore en grande partie vrai, plusieurs questions se posant sur: leur origine, leur situation géographique, leur division en cellules, leur structure verticale, leurs présumées «migrations» en latitude et en longitude, leurs variations de puissance et leur mobilité interne. Ces hautes pressions observées en surface sont généralement attribuées à des mouvements subsidents permanents, grossièrement situés au-dessus des latitudes 30° nord et sud, associés à la branche descendante des cellules de Hadley. Ces mouvements subsidents, la compression provoquant un réchauffement, ne peuvent, toutefois expliquer, ni les valeurs atteintes par la pression de surface (l'air chaud étant léger), ni la température qui devrait être constamment chaude, alors que de basses températures sont souvent observées dans ces hautes pressions. Ces mouvements verticaux descendants, lents, ne peuvent non plus expliquer, à toutes échelles de durée, ni les brusques changements de temps qui se produisent aux latitudes considérées, ni la vigueur des alizés, ni leurs variations de vitesse et notamment leurs accélérations parfois brutales. La subsidence est réelle, mais elle est de faible puissance, et compte tenu de la masse considérable qui transite à travers ces cellules anticycloniques dans les basses couches pour alimenter la circulation tropicale, des mouvements descendants extrêmement puissants et rapides (et d'autant plus chauds) seraient nécessaires. Mais de telles intensités ne sont pas observées. Soulignons en outre dès à présent que ces mouvements subsidents n'atteignent pas la surface. La disposition géographique des hautes pressions invalide l'hypothèse de l'alimentation d'altitude. Une ceinture zonale continue devrait en permanence exister vers 20-30° de latitude (en moyenne) dans chaque hémisphère. Mais à la «latitude de la subsidence permanente» on observe plutôt des cellules anticycloniques bien individualisées, chacune comportant des façades aux caractères climatiques très différents: à la même latitude on rencontre aussi bien le climat du Sahara ou de l'archipel du Cap-Vert, que celui des Antilles ou du Yucatan. La référence à un «bord subsident oriental» (Pagney, 1994) des cellules, supposé rendre compte de ces particularités climatiques, n'explique pas pourquoi dans l'atmosphère libre et sans raison évidente, la subsidence devrait être plus intense sur des longitudes déterminées. Cela voudrait dire aussi qu'il y aurait un bord non subsident, d'origine tout aussi mystérieuse. Sur les façades orientales des océans tropicaux s'écoulent des courants marins froids, et la circulation d'alizé provoque des remontées d'eaux profondes (upwelling), entretenant des eaux fraîches à proximité du littoral. La présence de ces eaux fraîches est alors présumée responsable de la subsidence de l'air situé au-dessus. Mais cette «relation» simpliste contient sa propre négation: si la subsidence était renforcée sur l'Est des océans pour des raisons thermiques marines on devrait alors y rencontrer (sous l'effet de la compression) les températures les plus élevées, c'est-à-dire l'inverse de la relation proposée, et surtout de la réalité observée. La disproportion des échelles de phénomènes serait en outre considérable, le comportement thermique de l'océan étant inapte à provoquer les mouvements verticaux présumés. De plus, encore une fois, il faudrait que la subsidence atteigne effectivement la surface de l'océan, ce qui n'est pas observé. Le déplacement constant observé à l'intérieur des cellules anticycloniques (traduit par une onde de pression), d'ouest en est sur la façade tempérée, sur les océans comme sur les continents, et les modifications de puissance et d'étendue des hautes pressions, sont diversement interprétés. Pour Gentilli (1971), la grande mobilité observée dans l'Hémisphère Sud s'explique ainsi: «l'air subsident qui engendre la ceinture de hautes pressions et la divergence tropicale est subdivisé, à cause de l'effet Coriolis, en une série d'anticyclones migrateurs», hypothèse non vérifiée qui n'expliquerait pas la migration, et qui ne pourrait s'appliquer qu'à des anticyclones chauds (ce qui n'est pas le cas). Les migrations en longitude et latitude des cellules subtropicales au cours de l'année, observées dans les moyennes de pression, «ne sont pas encore très bien comprises» comme le souligne Hastenrath (1991). On considère souvent ces centres d'action comme des entités indépendantes, de véritables personnages météorologiques, capables de «se gonfler» ou de «se rétracter». Une telle personnification assimile l'explication du temps à de "l'animisme météorologique" (Leroux, 1992a) ; il arriverait ainsi selon Choisnel (1991) que l'anticyclone des Açores n'occupe plus sa position normale saisonnière (il serait alors situé sur les îles britanniques), parce qu'il aurait « dérivé en quelque sorte vers le nord-est, ce qui est particulièrement anormal pour la saison d'hiver »... c'estle moins qu'on puisse dire! Les hautes pressions subtropicales sont encore considérées comme une véritable "barrière", plus ou moins étanche, voire comme un « rempart anticyclonique », formant une «limite fondamentale» entre les circulations des zones tempérées et tropicale, qui apparaissent ainsi, de manière erronée, quasiment indépendantes l'une des autres. Cette barrière présumée, qui apparaît de manière implicite dans nombre de schémas de la circulation générale, notamment dans le schéma tricellulaire, et dans les concepts paléoclimatiques, notamment dans celui proposé par COHMAP (1988), serait même susceptible de conditionner et/ou d'interdire les échanges méridiens : ainsi «de fréquents échanges méridiens impliquent un affaiblissement des anticyclones », tandis qu'à l'inverse «une fréquence moindre des échanges méridiens implique un renforcement des cellules anticycloniques tropicales». Cette conception est erronée à toutes les échelles de temps, de l'échelle synoptique à l'échelle paléoclimatique, puisque l'observation de la réalité démontre exactement l'inverse. L'origine de ces centres d'action anticycloniques n'est pas vraiment connue, parce que la vision statistique de phénomènes initialement définis à partir de moyennes de pression ne pose pas la question -essentielle- de savoir de quoi sont réellement faits ces anticyclones. Des ébauches d'explication ont pourtant été proposées : ainsi par exemple par Viaut (1942) qui a constaté que "cette sorte de "rénovation" de la ceinture de hautes pressions subtropicales par anticyclones polaires mobiles devenant stationnaires et chauds se produit régulièrement". Le problème aurait été dès lors résolu, si l'AMP avait été individualisé et reconnu comme véhicule des échanges méridiens.

-

La perception de la circulation au delà de 30°lat

anecdote a répondu à un sujet de anecdote dans Climatologie

merci 41350 pour tes infos. mais je ne dis pas que la planète se refroidit dans son ensemble, on observe des refroidissements et des réchauffements. A propos de ce que dit Leroux (cf le 1er message de ce post), voici une séquence intéressante, du 9 au 15 avril 1996 : http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960409.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960410.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960411.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960412.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960413.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960414.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119960415.gif Le 10 un AMP (couple A-D, 1040-990 hPa) gagne la Scandinavie et le nord de la Russie, le 11 le cyclone s'éloigne vers l'Est tandis que toute la Scandinavie est recouverte par les hautes pressions de l'AMP (1040 hPa). Le 12 la partie ouest de l'AMP (essentiellement anticyclonique) poursuit sa route vers le sud entraînant un fort rafraîchissement sur les régions survolées, donnant même naissance à une petite D sur l'Est de la Pologne. L'AMP poursuit sa route vers le sud-ouest le 13 - lentement - le front froid gagnant nos frontières du nord-est (cf incurvation des isobares). L'air frais gagne toute l'Europe centrale le 14 puis l'Italie le 15. Dans la partie occidentale de l'AMP, la pression reste elevée, la partie anticyclonique étant liée à un air frais en surface. Du 9 au 15, les hautes pressions ont bel et bien fait route vers le sud-ouest, depuis l'Arctique jusqu'à la France, et donc ne peuvent pas être expliquées par une descente d'air verticale en altitude (branche descendante de la cellule de Hadley) à moins de supposer que la boucle de Hadley s'étire partiellement jusqu'au pôle... -

La perception de la circulation au delà de 30°lat

anecdote a répondu à un sujet de anecdote dans Climatologie

41350 >> qu'est-ce que SH stp ? concernant l'AA écossaise, elle résulte de plusieurs AMP issus de l'Arctique et qui vont du nord de la Russie occidentale à l'Europe centrale puis à la Méditerranée, la partie anticyclonique de ces AMP se situant donc au nord de l'Europe. la particularité de ces AMP c'est qu'il suivent une trajectoire Est-Ouest contrairement à la trajectoire habituelle des AMP. D'après Leroux, un AMP issu de l'Arctique file d'abord vers le sud-est, puis vers le sud-ouest, donc je suppose que dans notre cas on a des AMP de vitesse assez faible au départ mais nombreux, de fait ils viendraient un peu vers l'ouest et surtout du fait de leur nombre ils gonfleraient les hautes pressions nordiques au point que le froid glisserait jusqu'à l'Europe occidentale. Quant aux AMP atlantiques ils n'atteignent pas l'Europe dans cette configuration, et qqpart c'est logique : les AMP qui suivent la trajectoire américaine puis atlantique sont moins volumineux et moins nombreux puisque leurs homologues russes sont plus nombreux (relativement à la moyenne). Du coup les fronts froids atlantiques vont moins loin sur l'Atlantique et ont tendance à remonter sur l'Islande par ex par flux de SW voire à ne pas dépasser le milieu de l'océan, ainsi les hautes pressions règnent sur l'Europe occidentale. Regarde les cartes de wetterzentrale de l'hiver 1963 : on a très souvent ce type de configuration au point que parfois les hautes pressions recouvrent non seulement toute l'Europe occidentale mais aussi l'Atlantique Est si bien que la douceur est envoyée depuis les Açores jusqu'au Groënland. Et là on a une explication climatique vraisemblable : des années 50 à nos jours, le sud du Groënland s'est refroidi de 1.3°C ce qui est à peu près la hausse de température sur l'Europe occidentale sur la même période. Et justement, au cours de cette période, on bascule d'un régime "continental" pour l'Europe occidentale et "radouci" pour le sud du Groënland à un régime inversé, ce qui se traduit aussi par une NAO de + en + positive. Autrement dit les AMP suivent de plus en plus la trajectoire américano-atlantique au détriment de la trajectoire scandinave. Ce basculement a des origines encore inconnues. La puissance globale des AMP dépend du déficit polaire, lui-même lié à l'activité solaire ; même en imaginant un pôle chaud dépourvu de banquise et de calotte, une baisse de l'activité solaire est à même de reconstituer la cryosphère. Au cours du petit âge glaciaire, les AMP étaient + puissants qu'aujourd'hui, des 2 côtés de l'Atlantique : les pressions étaient donc forcément + marquées, les dépressions + creuses (tempête de 1739 par ex), tout + extrême en termes d'inondations (énormes en 1856, Loire, Garonne et Rhône connaissant des crues monstrueuses, 5 mois d'inondations dans la vallée de la Garonne, les inondations de la Somme de 2001 paraissant peu de choses à côté de cela), d'hivers (surtout froids mais pas tous : froid record en décembre 1788, douceur printanière tout l'hiver suivant (1790)). une éruption volcanique en plus (Tambora 1815) était une cata, renforçant le déficit thermique polaire les mois et l'année suivante (1816 sans été)... A côté de ces temps, notre XXème siècle est + clément. -

merci williams pour tes infos fondées. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

La morsure précoce de la bise de Russie (article du Figaro du 21 novembre 1993) Un important anticyclone dont le point culminant est au-dessus de Saint-Pétersbourg est responsable des actuelles conditions climatiques. Le responsable de la vague glacée meurtrière qui frappe actuellement notre pays est "un énorme réservoir à froid, avec des températures allant de moins 20° à moins 30° dans tout le centre du phénomène", explique Daniel Goetz, ingénieur prévisionniste à Météo-France : une zone de hautes pressions grande comme l'Europe de l'Ouest, dont le point culminant se trouve au niveau de Saint-Pétersbourg, où la pression barométrique atteignait hier la valeur considérée comme assez rare de 1057 hectopascals. "Sur le plan météorologique, on peut dire qu'il s'agit d'un froid "d'école", tout à fait typique de ce qui peut arriver lorsqu'un énorme anticyclone s'installe sur la Russie", assurent les spécialistes. Cependant, s'il apparaît "classique" au niveau de sa genèse, malgré l'ampleur de l'anticyclone qui en est responsable, le vent coupant soufflant de plein Est qui a envahi la France depuis jeudi dernier présente tout de même un caractère anormal : prenant de court bon nombre des organisations de secours aux SDF qui ouvrent leurs refuges plus tardivement, "il est arrivé avec près de deux mois d'avance sur les périodes auxquelles on pourrait normalement l'attendre", confirme Daniel Goetz. "Heureusement", ajoute-t-il, car si ce genre d'anticyclone "généralement reponsable du froid maximal possible en France" s'était formé sur la Russie durant le mois de janvier ou de février, comme cela se produit habituellement, lorsque le continent européen a perdu le plus de calories du fait du très faible ensoleillement hivernal, notre pays aurait subi un refoidissement majeur : les températures seraient tombées au-dessous de moins 15° à moins 20° sur pratiquement tout l'intérieur, comme cela s'était produit pour la dernière fois de manière durable en février 1956. C'est uniquement parce que les vents venus de Russie se réchauffent sur un sol relativement tiède avant d'atteindre la France que les thermomètres ne descendent pas plus bas actuellement. Les valeurs extrêmes relevées hier au petit matin à Romorantin et à Nevers, en effet, ne sont pas tombées au-dessous de moins 11° dans le Centre et l'Est, tandis que grâce à un ciel couvert qui a limité le refroidissement nocture, les gelées se sont limitées à moins 4° sur le nord du pays. Ces températures se trouvaient tout de même de six à huit degrés sous la normale pour cette période de l'année, note Météo-France, en précisant qu'en région parisienne, par exemple, il fait en moyenne 4° la nuit et 9° à 10° le jour à cette période de l'année. "Mais novembre constitue un mois charnière en matière de climatologie, où tout peut se passer suivant que le vent vient des régions froides, ou au contraire des tropiques", assure Daniel Goetz, chiffres en main : le froid le plus intense relevé à Paris en novembre depuis la mise en service de l'Observatoire Montsouris, en 1873, atteint moins 14°, record établi le 28 novembre 1890. Mais, à l'inverse, il a déjà fait un temps encore estival à la même époque dans le passé, comme le montre le record de douceur établi dans la capitale le 2 novembre 1899 avec 21°. Et même durant notre siècle, il a fait presque aussi doux à cette époque de l'année, et pour la dernière fois en date voici tout juste trois semaines : il a fait 19° à Paris le 2 novembre dernier, tandis que le 21 novembre 1930, époque à laquelle le réchauffement urbain était bien moindre qu'aujourd'hui, on relevait 18° dans les jardins de l'Observatoire. On verra ce qu'il en sera à partir de mardi prochain lorsque, selon les prévisions de Météo-France, des vents de sud devraient revenir sur le pays. Exceptionnelle douceur (article du Figaro du 2 décembre 1994) Le mois de novembre dans l'Est de la France a été l'un des plus doux du siècle, selon Météo-France. Les températures maximales ont été supérieures de 3 à 5 degrés à la normale, mais n'ont pas dépassé les records observés en 1963. A Strasbourg, Metz et Belfort, le mercure n'est "jamais descendu en-dessous de zéro". Météo-France explique ce temps doux par un régime perturbé axé anormalement des îles Britanniques à la Scandinavie. L'anticyclone des Açores est resté centré sur la France et s'est trouvé à l'origine des remontées d'air chaud du sud-ouest. De plus, la couverture nuageuse associée a empêché les températures nocturnes de chuter sans apporter plus de précipitations. La neige bienvenue sur les Alpes (article du Figaro du 2 décembre 1996) "On n'avait pas vu une telle situation depuis cinquante ans." Pour une fois, les spécialistes en rajouteraient : Michel Daloz, ingénieur chargé de la prévision à Météo-France, affirme que les chutes de neige qui paralysent une bonne partie du massif alpin depuis la fin de la semaine dernière constituent bien un phénomène "jamais vu". Illustration concrète, le double record enregistré hier au coeur de la Savoie, à la station météo de Bourg-Saint-Maurice : les 209 centimètres de hauteur de neige cumulée enreistrés en novembre n'avaient encore jamais été vus à cette époque de l'année depuis l'ouverture du site, en 1946. "On peut parler de score pulvérisé, puisque l'ancien record, qui remontait à 1965, était de 129 centimètres", souligne Michel Daloz. D'autre part, explication de la saturation subie par les engins de déneigement dans la région, il est tombé samedi une hauteur de 95 centimètres de neige fraîche au sol en vingt-quatre heures. Là encore, du jamais vu depuis cinquante ans. Le précédent record, qui remontait également à 1965, n'était "que" de 76 centimètres en vingt-quatre heures... Globalement, il est tombé de 2 à 3 mètres de neige sur toutes les Alpes depuis le début de novembre, avec un "paroxysme" qui a évolué ce week-end de 50 centimètres, dans les zones les moins touchées, à largement le double dans les plus exposées. Même bloqués chez eux, les habitants de la région accueillent avec un large sourire ces intempéries qui leur promettent une belle saison de sports d'hiver : dès 1000 mètres d'altitude, il est déjà tombé autant de neige que durant toute l'année précédente. Il sera donc possible de skier à Noël dans toutes les stations alpines, même à très basse altitude. La neige devrait être au rendez-vous partout. S'il n'y a pas d'explication scientifique fondamentale à ce mauvais temps, "on peut dire que l'abondance de la neige résulte de deux éléments complémentaires qui l'ont fait tomber partout", explique, en effet, Michel Daloz. Novembre 1996 aura été un mois exceptionnellement humide : la zone Centre-Est du pays, qui englobe Vosges, Jura, Alpes et Massif central, aura globalement reçu l'équivalent de 186 litres d'eau par mètre carré, soit pratiquement le triple d'une moyenne qui s'établit à 65 litres. Surtout, la distribution de ces précipitations, passées en vagues pluvieuses bien ordonnées venues de l'Atlantique Nord, a alterné avec des chutes marquées de la température. Elles ont joué un rôle fondamental en "fixant" la neige, qui n'a pratiquement pas fondu en montagne. Selon les prévisions de Météo-France, la semaine qui s'amorce sera marquée par de nouvelles pluies, plus modérées, demain et mercredi. Ensuite, une relative douceur s'établira, avec des vents d'ouest. L'"isotherme zéro" - à partir de laquelle la température de l'air devient négative - devrait s'établir aux environs de 1000 à 1 200 mètres d'altitude (un peu plus haut sur les Pyrénées), ce qui garantira le maintien de l'enneigement actuel sur l'ensemble des massifs montagneux, tout en permettant à la dernière couche abondante tombée ce week-end de se stabiliser peu à peu. Mais les météorologistes soulignent que la plus grande prudence devra être observée. Il faudra plusieurs jours pour que cette nouvelle couche se solidarise avec celle tombée précédemment, ou pour que les pentes se "purgent". Encore relativement fraîche, la neige en contact avec le sol ne pourra pas résister partout à l'énorme excès de poids tombé ce week-end, et pourra parfois repartir au fond des vallées en avalanches spectaculaires. VAGUE DE FRoiD : l'offensive précoce de l'hiver (article d'Aujourd'hui en France du 23 novembre 1998) On a grelotté ce week-end en France, comme rarement, en particulier dans le sud du pays où des records vieux de près de 50 ans sont tombés (lire rubrique "Records" située + bas). Au moins deux sans-abri n'y ont pas survécu. Samedi soir, le corps d'un SDF d'une quarantaine d'années était découvert à Paris dans un local à poubelles et une femme de 40 ans est morte d'hypothermie, hier à Toulouse. Par ailleurs, samedi, près de Toulon, un homme a péri carbonisé, peut-être par accident, en tentant de se réchauffer avec les moyens du bord. Aucun redoux significatif n'est attendu avant la fin de semaine, indique Météo-France, qui prévoit en outre des chutes de neige dès demain sur la moitié nord, et surtout dans la nuit de mardi à mercredi. La région parisienne ne devrait pas être épargnée. Ni les massifs montagneux.... ce qui enchante les stations de sports d'hiver à un mois des vacances de Noël. Toutes les régions sont logées à la même enseigne. Flocons de neige à Montpellier et dans l'Est de l'Hérault, températures minimales négatives hier matin à Cannes, Perpignan ou Carcassonne (du jamais vu depuis 1949 !), ambiance polaire près de Mont-de-Marsan (Landes) avec -10,6 °C, sans parler des valeurs enregistrées en Basse-Normandie et le quart nord-est du pays, en Champagne-Ardennes (-10 °C localement à l'aube), voire en Ile-de-France où le mercure est descendu jusqu'à -6 °C. Ces chiffres sont très inférieurs aux « normales saisonnières ». En novembre, la moyenne des températures est d'ordinaire positive, tant au nord qu'au sud. Un 23 novembre «classique» devrait ainsi voir le thermomètre parisien osciller entre +5 °C en matinée et +10 °C au moins l'après-midi (une règle respectée en 1997, 1996, 1995 et 1994), et son homologue bordelais flirter avec les +13 °C à l'heure du goûter. Au lieu de ces températures, on nous annonce aujourd'hui dans la capitale -5 °C à l'aube, et des maximales de + 3 °C, tandis qu'en Gironde, le mercure démarrera à -4 °C dans l'intérieur des terres, pour plafonner à +6 °C. Même punition partout en France, avec des gelées nocturnes jusque dans le Vaucluse et le Var, des brouillards givrants et tenaces en dépit des rayons de soleil dans l'Allier, voire un peu de neige dans le Calvados ou en Bretagne. L'arrivée demain d'un très léger redoux par l'ouest provoquera ce soir et surtout dans la nuit de mardi à mercredi, des chutes de neige sur la moitié nord et en région parisienne. «La température glacée du sol et l'air suffisamment sec favoriseront le maintien des flocons pendant quelques heures», pronostiquait hier un ingénieur-prévisionniste de Météo-France. L'an passé, il avait fallu «patienter» jusqu'au 17 décembre pour voir Paris en blanc... 28 morts en Pologne selon un dernier bilan établi hier, la Roumanie paralysée ce week-end par la neige, Moscou à moins d'un degré de ses records absolus (-19 degrés cette nuit), la vague de froid, venue d'abord du Groënland puis fixée depuis sur la Russie, pétrifie toute l'Europe. Pour une semaine encore au moins. Mais si l'hiver est vraiment très précoce, rien n'indique encore qu'il sera exceptionnellement sévère. Records Le mercure est descendu jusqu'à -8,6 °C hier matin à Agen (Lot-et-Garonne), comme à Varsovie, ce qui constitue « un record de température minimale », selon Michel Daloz, de Météo-France. « Jamais il n'avait fait aussi froid à cette période depuis 1941. » Parmi les autres records «antiques» enfoncés, Guéret (-9°C), Montauban (-8,2), Carcassonne (-6,8), Cannes (-3,4), Perpignan (-6), et, dans une moindre mesure, Vannes (-6,5, du jamais vu en novembre depuis dix ans), et Toussus-le-Noble, dans les Yvelines (-5,5, la température la plus basse à cette date depuis 1965). L'inquiétante douceur du climat (article du Figaro du 7 décembre 2000) Une douceur digne d'une fin d'été, mais des précipitations d'une abondance jamais vue depuis parfois plus de 50 ans, et, pour couronner le tout, un avis de tempête qui laisse redouter pour la nuit prochaine des vents de 150 km/h sur le nord-ouest du pays : ce drôle d'automne de tous les excès n'en finit pas d'étonner les spécialistes, qui restent cependant prudents. Même rares, de telles anomalies ne traduisent pas forcément un dérèglement du climat, estiment-ils, soulignant qu'on en a déjà vu dans un passé plus ou moins lointain, alors qu'aucun effet de serre ne pouvait être mis en cause. Il est vrai que les températures actuelles se montrent nettement au-dessus des moyennes. Mais on a déjà vu plus doux encore, et plus tard dans la saison, affirme ainsi Patrick Galois, ingénieur chargé de la prévision à Météo-France. Certes, depuis une dizaine de jours, la France vit à 6 ou 10 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Depuis le 28 novembre, date à laquelle les thermomètres ont atteint 22,40 à Biarritz, les températures sont partout restées dignes d'une fin septembre, amenant en de nombreux endroits les plantes d'ornement à refleurir sur les terrasses et les balcons. "Plus que la chaleur des journées, c'est la douceur des nuits et des matinées qui est remarquable. Il n'y a pas encore eu une seule gelée dans les régions de l'Est et du Nord-Est, ce qui ne s'était pas vu depuis plus de 40 ans à cette époque de l'année. Mais en plein après-midi, on reste loin de records comme celui établi à Pau le 3 décembre 1925, date à laquelle le mercure était monté à 27°c", précise ce spécialiste. Dans le nord et l'est du pays également, la douceur de ces dix derniers jours s'est montrée remarquable : à Paris, les thermomètres ont oscillé entre 12°c le matin et 14 à 15°c l'après-midi, soit bien au-dessus des 9°C auxquels il faut s'attendre en moyenne durant cette période de l'année. A Lyon, on a frôlé des records de douceur vieux de 50 ans avec les 14°C enregistrés juste avant le lever du jour hier matin. Cet ultime sursaut de la belle saison ne surprend pas les spécialistes, qui admettent seulement qu'habituellement celui-ci se produit plus tôt : statistiquement, vers le 11 novembre, ce qui lui vaut son nom "d'été de la Saint Martin", considéré par les climatologistes comme la version européenne du fameux "été indien" qui se manifeste en automne aux Etats-Unis et au Canada. Pour les scientifiques, la douceur actuelle ne constitue donc pas un nouveau signal d'alarme lié à l'effet de serre, mais plutôt un "phénomène statistique", lié à la grande probabilité en cette période de l'année de voir une dernière fois des masses d'air chaud en provenance des régions subtropicales remonter jusqu'à nos latitudes, avant que l'hiver s'y installe pleinement. Ce coup de chaud représente en fait le "pendant climatique" des saints de glace, qui traduisent durant le printemps - en principe les 11, 12 et 13 mai, lors de la Saint-Pancras, la Saint-Servais et la Saint-Mamers, les trois saints « au sang de navet » selon le dicton de nos campagnes - la dernière poussée des vents froids, du Nord vers l'Europe méridionale, avant que les vents doux de la belle saison ne prennent définitivement le dessus. Plus anormales, en revanche, apparaissent les pluies qui accompagnent cette douceur pratiquement sans discontinuer depuis plusieurs semaines. Un record de pluviométrie vient d'être enregistré dans le sud-est du pays, zone noyée sous d'incessants déluges depuis maintenant près de soixante jours : la statio météo de Nice a enregistré un total de 398,8 litres d'eau tombés au mètre carré sur la région durant le mois de novembre, ce qui ne s'était encore jamais vu depuis son ouverture, à la fin des années 40. Totalement submergée, la moyenne de cette époque de l'année est de 104,3 l/m2 et le précédent record, qui remonte à 1957, n'était que de 316,1 l/m2. « Pratiquement toute la France, à l'exception du Nord-Est, a été copieusement arrosée », assure Patrick Galois, qui annonce qu'entre octobre et novembre il est tombé 677 l/m2 sur l'Aquitaine, « soit l'équivalent d'un an de pluie en région parisienne ». Le Nord, lui non plus, n'a pas été épargné, avec par exemple 230 l/m2 enregistrés en région parisienne, soit le double de la normale à cette époque de l'année. Résultat, les sols se trouvent partout gorgés d'eau, et refusent d'absorber toute nouvelle averse, aussi brève soit-elle. Les grands cours d'eau débordent à chaque nouvel épisode pluvieux, comme c'est notamment le cas pour la Seine. Même s'il est encore trop tôt pour s'alarmer réellement, certains commencent à souligner que les très grandes crues comme celle de janvier 1910 ont eu lieu après une fin d'automne particulièrement pluvieuse, comme aujourd'hui. Pour l'instant, la véritable inquiétude est à beaucoup plus brève échéance : les prochaines heures doivent être marquées par une forte tempête dans nos régions de l'ouest et du nord-ouest. "Ce sera un sérieux coup de torchon pour les Bretons dès cet après-midi", annonce Alain Morel, un autre des ingénieurs responsables de la prévision à Météo-France. Mais il se veut pourtant rassurant : "Cela n'aura tout de même aucun rapport avec la grande tempête de la fin 1999. A l'époque, les dépressions responsables des vents avaient traversé la France d'Ouest en Est. Cette fois-ci, le tourbillon qui va frôler la Bretagne circule au large de nos côtes, du sud vers le nord. Après nos régions de l'ouest, ce sont cette fois-ci les Iles Britanniques qui risquent d'être durement touchées. Un coup d'hiver en automne (article du Figaro du 26 septembre 2002) Des déluges de grêle sur la Côte d'Azur, les massifs montagneux qui blanchissent partout dès 1 000 m d'altitude, et, surtout, des températures partout dignes de novembre, avec les premières gelées matinales dans les régions de l'intérieur : depuis 48 heures, la France subit de manière bien précoce son premier coup de froid de la rentrée. Cependant, que l'on se rassure : selon les spécialistes, ce temps exécrable ne présage en rien de la suite de l'automne qui vient juste de débuter. L'arrière-saison garde même toutes ses chances de se montrer très agréable. Tandis que certains habitants de la région niçoise ont pelleté jusqu'à 40 cm de grêle tombée en quelques heures dans leurs jardins mardi après-midi, le reste de la France a dû sortir les gros pulls des armoires: depuis 48 heures, le thermomètre reste souvent sous les 10°C en plein après-midi, notamment dans le Centre et l'Est, plafonnant à 9,5°C à Limoges et même à 8°C à Mulhouse et Colmar du jamais vu fin septembre depuis l'implantation des stations météorologiques voici plus de 50 ans. Pour couronner le tout, le pays a subi un véritable «coup d'hiver» hier matin : on a relevé -2°c à Romorantin (Loir-et-Cher) et -1,4°C à Clermont-Ferrand où un record remontant à 1933 a ainsi été battu, tandis que des gelées blanches se sont produites un peu partout dans les régions de l'intérieur, y compris en Ile-de-France, où le mercure est tombé à 2,7°C à Melun à la pointe de l'aube. « De telles températures sont dignes d'une fin octobre pour les maxima, et du mois de novembre pour les minima », annonce Alain Morel, ingénieur en charge de la prévision à Météo-France. Comme il l'explique, cette offensive pour le moins précoce du froid, qu'il considère comme « rare mais pas exceptionnelle », résulte du passage d'une vaste poche d'air très frais venu en droite ligne du cercle polaire pour nous apporter, outre un temps glacial, de forts orages sur le Sud-Est au contact de l'air chaud et humide régnant sur la Méditeranée. Cependant, ce spécialiste souligne que les records battus depuis 48 h ne l'ont souvent été que de quelques dixièmes de degré et doivent donc être relativisés : « Pas plus tard que l'an dernier, de petites gelees s'étaient produites encore plus tôt dans la saison, avant même la mi-septembre", rappelle-t-il. Comme la fin du printemps, le début de l'automne constitue une période de l'année au cours de laquelle la météo peut grandement varier d'une année sur l'autre : à Paris, par exemple, on ne relevait pas plus de 1,8°C au matin du 26 septembre 1889. Mais à l'inverse, il faisait 29,2°c dans l'après-midi d'un autre 26 septembre, celui de 1946. Ainsi, « tous les espoirs de beau temps doux, et même chaud restent possibles pour les prochaines semaines », assurent les météorologistes. L'an dernier, l'ensemble du mois de septembre s'était montré frais. Mais on avait enregistré plus de 25°c à Paris et 30°c dans le Midi en octobre suivant. Aucune prévision scientifiquement crédible ne permet de dire ce qu'il en sera en cet automne 2002. «Mais dès ce week-end, les thermomètres devraient remonter à 20°C dans le Nord et jusqu'à 25°C dans le Midi», promet Alain Morel. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

La perception de la circulation des hautes et moyennes latitudes (par M.Leroux, "La dynamique du temps et du climat", 2000): L’école climatologique considère la circulation des zones polaires et tempérées à l’échelle des moyennes : des hautes pressions polaires commandent (théoriquement) des vents d’Est polaires (easterlies), tandis que des hautes pressions subtropicales sont censées commander des vents d’ouest tempérés (westerlies). Entre ces hautes pressions, des basses pressions, dites subpolaires, forment dans l’hémisphère Sud un long couloir dépressionnaire zonal, tandis que dans l'hémisphère Nord elles se concentrent dans deux dépressions fermées dites des Aléoutiennes ou d'Islande. Ces centres d'action définis statistiquement sont considérés comme «permanents», voire même « fixes », ou bien « semi-permanents », et ils commandent une circulation tout aussi permanente. Les changements, puisque dans la réalité tout est mobile, sont alors attribués à l'alternance (ou à un changement de place) de multiples centres d'action étrangement «fixes» : ainsi dans l'Atlantique Nord sont individualisés les anticyclones Nord-Atlantique, Fenno-scandien, Est-Atlantique (polaire) et des Açores (tropical), mais aussi les dépressions d'Islande, de la mer du Nord, de l’Atlantique et des Açores (Pédelaborde, 1982). En fait la question n'est plus posée de savoir de quoi les moyennes (qui ont fondé les définitions) ont été initialement faites, les phénomènes réels masqués par les moyennes n'étant pas clairement identifiés. On en vient alors à dissocier, artificiellement, un champ permanent et un champ perturbé, de pression et de vent, en confondant la vision statistique (figée) et la réalité synoptique (mobile). L'origine des centres d'action est incertaine. Attribuée au facteur thermique pour les hautes pressions polaires (HPP), elle a été encore considérée comme telle pour !es dépressions sub-polaires, même si leur creusement maximal est observé en hiver (ce qui réfute naturellement, comme la latitude, une origine de ce type). Elle est aussi supposée d'origine dynamique : les ondulations du jet d'altitude, en faisant alterner convergence et divergence dans les niveaux supérieurs, provoqueraient subsidence et ascendance et construiraient jusqu'aux basses couches « les dépressions et les anticyclones de latitudes moyennes, dont la durée de vie est de l'ordre d'une semaine» (Sadourny, 1994). Le principe selon lequel l'altitude commande le champ de pression des basses couches est très souvent répété, et on présente souvent la superposition d'une onde (vers 300 hPa) sur une perturbation de surface (pas même de basses couches) tracée selon la théorie norvégienne, avec deux fronts. Mais l'espace entre les deux niveaux n'est pas complété, et même les surfaces frontales (pourtant inséparables d'un front) ne sont pas représentées. La «théorie» proposée par Joly (1995, fig. 4, in La Recherche), illustre très exactement cette vision schématique. Peu se risquent par contre à « remplir» (partiellement) l'espace intermédiaire et à relier surface et altitude, car le schéma montre alors immédiatement les contradictions avec la réalité et les aberrations physiques, et souligne ainsi l'impossible contrôle des phénomènes de basses couches par l'ondulation d'ouest d'altitude. Il est évident qu'une disposition dépressionnaire d'altitude (divergence) est apte à favoriser (pas nécessairement à la créer) une ascendance donc une dépression de basses couches, mais elle n'explique : - ni l'existence de fronts au sein du vortex, - ni le fait que ces fronts ne sont pas entraînés dans le tourbillon mais gardent leur orientation méridienne, - ni la présence du couloir dépressionnaire qui se développe sur la face avant de l'anticyclone mobile, couloir qui amène souvent de fort loin l'énergie potentielle vers la dépression fermée. Quant au sens inverse, des couches supérieures en direction du sol pour créer l'anticyclone, la relation est loin d'être démontrée. Elle a pu être évoquée (cf. : les Agglutinations Anticycloniques) pour expliquer la formation des cellules anticycloniques dites subtropicales, mais la généralisation de cette prétendue «explication» à la zone tempérée est abusive. Il ne faut pas oublier que les hautes couches sont toujours très fortement dépressionnaires par rapport aux basses couches : la pression à 9 000 mètres, de l'ordre de 300 hPa, est inférieure de plus de 700 hPa à la pression de surface. Il faudrait alors, pour valider cette hypothèse dynamique, un extraordinaire «miracle physique» pour que des niveaux où l'atmosphère est raréfiée puissent engendrer des anticyclones de basses couches aux fortes pressions et aux températures basses, voire fortement négatives, sachant que des mouvements subsidents ne peuvent créer que des anticyclones chauds et de faible puissance (faible densité de l'air chaud). L'air de cet anticyclone serait ainsi inapte à provoquer la formation d'un front («froid» par définition). Il faudrait en outre un autre formidable miracle physique pour que la dite onde d'altitude oblige un anticyclone de basses couches à la suivre dans son déplacement vers l'est...certains anticyclones adoptant d'ailleurs une trajectoire carrément méridienne que l'onde est évidemment incapable d'expliquer. Les vitesses verticales devraient aussi être considérables (pour compenser les différences de densité), mais pourtant « une des principales caractéristiques des mouvements atmosphériques de grande échelle réside dans le fait que leurs vitesses verticales sont extrêmement faibles, beaucoup plus faibles que leurs vitesses horizontales, de l'ordre du centimètre par seconde» (Rochas et Javelle, 1993). De fortes vitesses verticales descendantes ne sont pas observées au-dessus des anticyclones mobiles, ou «fixes», de basses couches, qui sont en outre surmontés par une discontinuité marquée qui montre que ]a subsidence supposée n'atteint pas la surface. Cette subsidence présumée aurait par ailleurs pour effet de dissiper les formations nuageuses souvent denses qui couvrent fréquemment les anticyclones de basses couches. Cette «explication» supposerait en outre que des anticyclones mobiles de basses couches ne pourraient se former que dans les latitudes moyennes (i.e. sur la face tropicale de l'onde), en contradiction flagrante avec la réalité qui montre leur formation dans les hautes latitudes. Une autre formulation dynamicienne compare le passage de l'onde à «une crête de houle qui se déplace sur la mer sans que l'eau elle-même se déplace» : l'onde modulerait les hausses et baisses de pression, mais il n'y aurait «pas de déplacement d'air» (Lab. Mét. Dyn., LMD, com. pers.). Une telle vue de l'esprit ne peut alors expliquer, ni les échanges méridiens, ni les différences de température et notamment l'origine de l'air froid, ou de l'air chaud (et donc la fourniture d'énergie aux perturbations), ni la translation générale d'ouest en est du couple anticyclone-dépression, ni le temps associé et notamment les fronts et les vents violents. Cela signifierait encore, autre miracle, que les accélérations de l'écoulement se produisent sans augmentation du volume d'air déplacé, vision théorique qui renouvelle assurément la physique de l'atmosphère... mais qui n'a aucun rapport avec la réalité observée! L'influence exagérée accordée aux niveaux supérieurs apparaît fondée sur un malentendu : initialement proposée pour expliquer la dépression, l'explication a alors ignoré la présence de l'anticyclone de basses couches qui provoque le creusement de ladite dépression. Or, anticyclone (cause) et dépression (conséquence) sont étroitement interdépendants, et l'explication dynamicienne qui paraît vraisemblable pour la dépression est carrément inacceptable pour l'anticyclone, dont l'existence est ou doit être alors délibérément ignorée pour valider l'hypothèse initiale. Des contradictions avec les principes physiques apparaissent encore, par exemple, dans la formulation selon laquelle de «l'air polaire (est) dirigé par la zone dépressionnaire d'Islande» (Triplet et Roche, 1988)... Comment une dépression (ou cyclone) peut-elle commander une circulation d'air froid, dense et par nature anticyclonique qui la comblerait immédiatement ? D'autres questions restent sans réponse : par exemple, d'où proviennent les variations saisonnières de puissance des centres d'action et de l'intensité des échanges méridiens ? Une relation est supposée entre le jet d'altitude et la circulation méridienne : en été le jet est lent et décrit de larges ondulations (low index), mais en hiver le jet est rapide et tendu et n'a que de faibles ondulations (high index). Quelle est alors la réalité des saisons, si l'on considère que de fortes ondulations du jet d'ouest d'altitude sont indispensables à la réalisation d'intenses échanges méridiens, et notamment aux «coulées froides» ? L'été serait ainsi la saison des échanges méridiens les plus actifs ! Quelle est encore la relation physique, à l'échelle synoptique comme à l'échelle saisonnière entre les anticyclones et les cyclones mobiles, comme à l'échelle statistique (celle des moyennes) entre les anticyclones «subtropicaux» et les dépressions «subpolaires» ? Cette relation est exprimée par une oscillation (dans l'Atlantique Nord : ONA, ou dans le Pacifique Nord : ONP) représentée par une différence de pression entre un anticyclone et une dépression, mais cette oscillation n'est toujours pas expliquée. La simplicité fonctionnelle des mécanismes climatiques est encore souvent masquée par la permanence de concepts non remis en question, et parfois simplement juxtaposés. Ainsi, par exemple, selon Sadourny (1994, p.39) « ... les mouvements produits par l'instabilité barocline s'organisent en ondes et en structures tourbillonnaires. C'est ainsi que se développent les dépressions et anticyclones de latitudes moyennes... » : c’est le concept ondulatoire d'altitude dit de Rossby (1939). Mais sur la même page apparaît ensuite: «une situation classique de blocage hivernal est celle où un anticyclone stable s'ancre au voisinage de l'Écosse ; il en résulte une vague de froid sur l'Europe occidentale, avec un flux d'air polaire venant de la Scandinavie». D'où vient cet anticyclone stable qui provoque une vague de froid (qui n'est donc pas stable, mais mobile), et si de tels anticyclones existent pourquoi n'interviennent-ils si opportunément que dans cette circonstance, et que «font»-ils entre-temps? Pourquoi cet anticyclone s'ancre-t-il précisément à cet endroit, et d'ailleurs s'ancre-t-il vraiment ? Cet anticyclone de basses couches (vient-il réellement de Scandinavie ?) ne peut pas être expliqué par la théorie citée précédemment, qui propose en outre une tout autre explication du blocage. Il s'agit en fait d'un emprunt non cité et déformé du concept AMP (Leroux et al., 1992b, 1993a), la trajectoire scandinave d'un AMP apparaissant sur la figure de la page suivante (in Sadourny, 1994, p. 40). La juxtaposition, sans analyse et sans la moindre tentative de synthèse, de ces deux concepts est incohérente et elle rend artificiellement plus complexe la perception du temps. Les nombreuses ambiguïtés qui subsistent sur la perception de la circulation polaire et tempérée, et le recours à de nombreux miracles physiques pour pallier les incohérences, imposent une profonde remise en question fondée sur l'observation directe. Merci de réagir à cet extrait sur le fond et non sur la forme. Bonne lecture /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

au fait Florent il reviendra sur le forum ou non ?

-

Bilan de l'etat de secheresse du sud-est

anecdote a répondu à un sujet de Jolafh dans Météo, environnement et société

bah en un mois le déficit peut être effacé : par ex à Nice la moyenne annuelle est de 870 mm environ. 400 mm sont tombés en novembre 2000 et 600 mm en novembre 1926... /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> alors tu peux même avoir un excédent de pluie à Toulon en fin d'année ! /emoticons/sleep@2x.png 2x" width="20" height="20"> -

fortes pluies ce WE

anecdote a répondu à un sujet de anecdote dans Prévisions à court et moyen terme

J'ajoute que la quantité des pluies va dépendre de la position du front zonal. En effet au nord de ce front on aura une poussée froide venue d'arctique + ou - vigoureuse. Si celle-ci est vigoureuse, le front aura tendance à s'enfoncer vers le sud, rétrécissant le "coin" d'air chaud qui s'élevera d'autant plus ceci donnant des pluies + intenses encore... d'une manière générale le WE sera bien mouillé, un temps à escargots et champignons. /emoticons/sleep@2x.png 2x" width="20" height="20"> Cette situation me fait penser à celle qui a précédé la vague de froid de fin décembre 1996 : http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119961222.gif http--www.wetterzentrale.de-archive-ra-1996-Rrea00119961223.gif seulement voilà c'était fin décembre et la neige avait fait son apparition au niveau du front zonal... tandis que le sud avait un temps doux et pluvieux -

si vous regardez la position des fronts prévue pour dimanche 00h (cf www.lameteo.org page "Cartes techniques"), vous remarquerez que le front froid du proche Atlantique, dynamique, et celui persistant au nord vont créer un coin où l'air chaud ne pourra que s'élever violemment en altitude. Résultat : il devrait fortement pleuvoir sur le Centre, le Massif Central, le Languedoc et la Bourgogne en particulier. Vu le barrage aérologique, on devrait avoir un cumul de 50 mm sur bon nombre de stations, localement 100 mm.

-

regardez l'image satellite sur Infoclimat et cet immense paquet de nuages bas : c'est un AMP. et quand il s'étale sur le proche Atlantique avec cette vigueur, qui plus est début octobre, l'air chaud est alors chassé vigoureusement en altitude, vu son humidité aïe aïe aïe, la vigilance orange va bientôt être de rigueur ! il faut surveiller l'avancée prochaine de l'AMP sur la péninsule ibérique.

-

en montagne, c'est la saison des pelouses roussies par le gel, des premières neiges durables au-delà de 2500 m, et puis plus tard, des forêts de mélèzes dorés. /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

ne sois pas excessif jean-noël. il se trouve qu'en France effectivement il y a une hiérarchie des cultures, des formations. Entre des polytechniciens ou centraliens (qu'on trouve entre autres chez MF) et un géographe-climatologue, il n'y a pas la même valeur de diplôme. Mais ce qui compte c'est l'implication dans le métier et surtout en science la confrontation perrmanente de la théorie à la réalité, sachant que la réalité a toujours raison. Malheureusement en France un diplôme donne souvent un sentiment de supériorité par rapport à d'autres diplômes plus "faibles" et ce tout au long de la carrière . Même au bout de 35 ans de travail, ton étiquette de polytechnicien ou centraiien prime sur tout ce que tu as fait avant. Question de standing, quelque part. Cette culture du diplôme est très développée en France. Or comme souvent quand on a un gros acquis on se repose dessus et on se remet moins en question. Un solide diplôme, ajouté éventuellement à la sécurité de l'emploi, apporte un confort considérable. Surtout dans le secteur public (MF entre autres). La hiérarchie des diplômes n'est pas condamnable en soit, au contraire, mais elle prend trop d'importance dans la vie active, et surtout c'est le comportement de mépris induit qu'il faut condamner. Ce mépris existe, comme me le disait Guillaume Séchet il y a quelques jours : "on a la sensation que la météo en France appartient exclusivement à MF". Il ne faut pas réduire un scientifique à son diplôme.

-

les AMP empruntent plus souvent la trajectoire pôle --> Atlantique (via le centre et l'ESt de l'Amérique du nord) qu'au milieu du XXème siècle. d'où un refroidissementt sur les régions traversées par les AMP. entre 1930 et 1960 il y avait peu de vagues de froid sévères dans le centre et l'Est de l'Amérique du nord, hormis qqs épisodes dans les années 40. par contre dans les années 90 il y a eu des épisodes extrêmes.... L'air froid déboulant ensuite + souvent sur l'Atlantique nord a donné naissance à + de dépressions creuses sur l'océan, surtout depuis 1988. on en connaît les conséquences sur nos hivers récents...

-

il me semble qu'il y a eu 965 hPa à St Etienne mais je ne sais plus quand.

-

On nous rabat les oreilles avec le réchauffement mais regardez les contrastes thermiques similaires qui se répètent, en particulier en Amérique du nord où l'Alaska et le détroit de Béring connaissent presque toujours de forts excédents tandis que le centre et l'Est de l'Amérique du nord ont des déficits chroniques : janvier 2004 glacial au Canada et sur la côte Est des USA : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...01/f202m01.html février 2004 froid aux USA : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...s02/f202m02.htm avril 2004 : très chaud en Alaska : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...04/f202m04.html mai 2004 très froid au Canada : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...05/f202m05.html juin 2004 : toujours le même contraste : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...06/f202m06.html juillet 2004 : idem : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...07/f202m07.html août 2004 : idem : http://ddb.kishou.go.jp/climate/MRCS/mrcs0...08/f202m08.html Ces écarts s'inscrivent dans la tendance au refroidissement à l'Est des Rocheuses et au réchauffement de la CAlifornie à l'Alaska : http://www.john-daly.com/stations/tennesse.gif http://www.john-daly.com/stations/fairbnks.gif M.Leroux l'explique avec la théorie des AMP.

-

vu les trous béants observés sur ces cartes ("NO DATA") il faudrait au moins être prudent au niveau des conclusions. Manifestement la prudence n'est pas perceptible dans les propos de gbl, jmmugianu et Mathieu (qui traite au passage Leroux de gourou ; vive la liberté du forum d'Infoclimat !). Comment un professionnel comme Mathieu peut-il être aussi catégorique ? A-t-on lu de tels propos de la part de M.Meteo ?

-

à la mi-avril 1995, il y a eu une journée avec l'approche d'un front froid sur le Massif central : à 13 h, on relevait 15°C à Clermont-Ferrand contre 2°C à Limoges sous la neige... /emoticons/ph34r@2x.png 2x" width="20" height="20">/emoticons/ph34r@2x.png 2x" width="20" height="20">

-

on se focalise sur l'Europe. L'hiver 1963 a été glacial en Europe mais très doux en Asie centrale, avec jusqu'à 6°C de déficit ou d'excédent sur les moyennes ! Attention tout est relatif : en Asie centrale il a qd même fait très froid, avec neige au sol. La douceur d'Asie centrale n'est pas la nôtre. Comment peut-on alors relier de telles variations à une augmentation de 0.5°C de la température "moyenne globale" ? Comment exploiter le concept de température moyenne globale et ses variations si on observe de telles variations SPATIALES ? On dit : "1963 c un minimum solaire" mais alors comment l'appliquer ? Quelles régions vont être soumises au déficit thermique ? Je signale que M.Leroux insiste sur les variations des climats locaux : l'évolution du climat n'est pas la même suivant les régions.