dann17

Membres-

Compteur de contenus

10501 -

Inscription

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par dann17

-

Suivi du temps au Saguenay, Québec (Canada)

dann17 a répondu à un sujet de Manou Québec dans Amérique du Nord

Ah, j'avais oublié de l'écrire (pas mal occupé, ces temps-ci) : nous avions reçu 17 cm de neige lourde avant-hier, plus 2 cm supplémentaires le lendemain. Très peu de pluie. +0,1 °C de Tx hier après-midi, et -13,2 °C ce matin avant l'ennuagement. -

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

dann17 a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

Le « ,9 » me fait rire ! Comme s'il était possible et significatif de mesurer une rafale de vent avec une telle précision, dans un espace et une durée aussi restreinte... -

Suivi du temps au Saguenay, Québec (Canada)

dann17 a répondu à un sujet de Manou Québec dans Amérique du Nord

Après une Tx de +0,4 °C hier, il faisait un peu plus froid encore ce matin à la faveur d'une nuit étoilée mais très claire (la Lune est extrêmement lumineuse !) : -12,0 °C. Il est tombé 2 cm supplémentaires hier après-midi et en soirée. Toujours approximativement 10 cm au sol. Mais même s'il n'y a plus de gros redoux à l'horizon, tout cela devrait fondre petit à petit dans les jours à venir : le sol est encore un peu trop chaud, et la température devrait de temps en temps approcher les +5 °C d'ici lundi prochain. L'enneigement permanent débute généralement autour du 10 novembre. -

Suivi du temps au Saguenay, Québec (Canada)

dann17 a répondu à un sujet de Manou Québec dans Amérique du Nord

5 cm de plus se sont accumulés cette nuit encore, ce qui porte donc l'épaisseur de neige au sol à 10 cm. Une tn enfin convenable à la faveur d'un dégagement du ciel dans la nuit, avec -7,4 °C. Les normales en ce jour avoisinent les -4,5 °C / +5,5 °C, càd approximativement comme celles d'un mois de janvier à Prague. J'ai tenté une petite photo ce matin. -

Suivi du temps au Saguenay, Québec (Canada)

dann17 a répondu à un sujet de Manou Québec dans Amérique du Nord

Première neige très tardive (les premiers flocons tombant normalement au début du mois) aujourd'hui : 5 cm d'accumulés, ici, malgré le sol encore « chaud ». C'est tout blanc. -4,2 °C au mini, et +1,3 °C au max (à 13h). +0,4 °C en ce moment, neige faible. -

Ah comme quoi ! Serais-je sur la bonne voie, alors ? Moi je trouve que tu vas très vite en besogne, et que la courbe de tendance que tu as affichée n'est vraiment pas représentative. En effet, moi ce que je constate, c'est que s'agissant du mois d'août par exemple, on peut voir assez nettement que les précipitations moyennes stagnent (voire augmentent très légèrement ! Si, si...) depuis 1980 environ, càd depuis 40 ans. Voici la preuve : 1981-1990 : 52,9 mm 1991-2000 : 58,5 mm 2001-2010 : 60,5 mm 2011-2023 : 61,1 mm Je ne sais pas ce qu'il te faut de plus pour que tu admettes qu'il n'y aucune décrue depuis plus de 40 ans. Attention : il y en a bel et bien eu une, mais c'était il y a 40-50 ans ! En effet, la moyenne 1945-1980 était de 97,4 mm ! Mais il est clair que depuis cette cassure nette (et impressionnante) qui commence à dater, les précipitations en août restent constantes, ou même en légère reprise ! Je ne suis donc pas du tout d'accord pour dire que les précipitations du mois d'août s'amenuisent. C'est factuel. À moins que pour toi, 40-50 ans ne soient pas suffisants. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Non ? Quant à l'été entier (JJA), là encore, ta courbe de tendance ne décrit pas du tout la réalité (elle est d'ailleurs fortement impactée par les valeurs impressionnantes du mois d'août dans les années 45-70). On constate aisément que, depuis 1980, les lames de précipitations ont même tendance à réaugmenter légèrement. Veux que je sorte les moyennes décennales depuis 1980 ? Ce sera très parlant. Donc, au total, rien, absolument rien ne laisse supposer que les précipitations estivales risqueraient de s'amenuiser à Lyon. C'est même tout simplement le contraire qui est en train de se produire depuis 40-50 ans. Après, attention ! Je ne suis pas en train de dire que l'été n'est pas en train de devenir plus sec : en effet, tu as raison, la hausse sidérante des températures augmente fortement l'ETP. En conclusion : bien que les précipitations estivales stagnent voire réaugmentent très légèrement, l'été lyonnais a tendance à devenir plus sec. Je suis d'accord avec ça.

-

Ah ce coup-ci, je crois avoir bien lu correctement. Tu répondais à stormi26 que, contrairement à ce qu'il disait, les étés avaient - selon toi - tendance à être de moins en moins arrosés et les hivers de plus en plus. Certes, vous parliez tous les deux du Valentinois jusqu'au pays roussilllonnais. Après quoi tu as appuyé tes propos en mentionnant la hausse des précipitations automnales. Et à la fin, en sautant même une ligne, tu as bel et bien dit que Lyon prenait la même direction, certes en peu moins marqué. Mais cette conclusion ne donnait vraiment pas l'impression que tu ne parlais que de l'automne puisque tu as écrit ceci : « A Lyon, le même schéma se produit, d'une façon un peu moins nette, mais le pic de l'année [c'est seulement ici qu'il est question de l'auotmne] dérive lui aussi : » Désolé, mais j'aime bien que les choses soient claires et dépourvues d'ambiguïtés. Oui, je sais, je suis peut-être trop pointilleux...

-

Je suis désolé, mais à Lyon (et non pas à Roussillon), entre 1961-90 et 1991-2020, les mois de JJA sont passés de : 73 mm, 55mm et 72 mm à 74 mm, 67 mm, 66 mm, càd d'un total de 200 mm à 207 mm. On en a déjà parlé, alors je ne comprends pas pourquoi tu reviens dessus : les étés à Lyon ont donc tendance à être très légèrement plus arrosés qu'avant, ou en tout cas, la lame de précipitations moyennes estivales reste à peu près stable (pour l'instant). Août est juste un peu mois arrosé, mais juillet l'est plus. Au vu de ces valeurs, rien (pour l'instant) ne laisse supposer que l'été à Lyon deviendra de moins en moins arrosé dans les décennies à venir. Quant à l'hiver, je suis encore désolé, mais à Lyon, on est passé de 56 mm, 54 mm, 54 mm en DJF (1961-90) à 54 mm, 50 mm, 41 mm (1991-2020), càd que le total est passé de 164 mm à 145 mm. Les hivers sont donc clairement plus secs désormais à Lyon. Peut-être que je fais fausse route, mais malgré ce que tu nous as dit il y a quelques jours, on dirait clairement que tu cherches à montrer absolument que le climat lyonnais se méditerranéise. Ce qui n'est à mon avis pas le cas du tout. Je le répète une dernière fois : la seule influence méditerranéenne qui augmente un peu à Lyon se produit en automne avec des remontées de précipitations d'origine méditerranéenne par forcément plus fréquentes, mais plus copieuses que par le passé. Mais cela s'arrête là. S'agissant de la subtropicalité et la végétation associée, j'y reviendrai un peu plus tard.

-

Bonjour à tous, Je voudrais démystifier la question de la « subtropicalité ». Ce sujet a été traité de façon intense et (trop, parfois ?) animée dans « Les climats subtropicaux » durant plusieurs mois ici, sur IC, il y a quelques années (en fait, il y a déjà une dizaine d'années !! Bon sang, que ça passe vite). En gros, vous avez 3 écoles, 3 approches différentes : - l'approche géographique : ici, le domaine subtropical correspond simplement à une bande de latitudes comprises entre les tropiques et le 40ème parallèle. - l'approche climatologique : ici, on considère (je précise que même si l'on se sert des critères de Köppen, ce dernier n'a jamais parlé de « climats subtropicaux ») que dès lors que le mois le plus chaud a une Tm > 22 °C, alors on est en climat subtropical. Évidemment, ici, tous les climats méditerranéens en font partie. - l'approche bioclimatique : c'est celle que je défends. Elle est certes bien plus complexe, mais elle correspond à quelque chose de concret : la répartition de la végétation naturelle ou potentielle (dite encore de climax) subtropicale, càd celle dont l'origine taxonomique est tropicale. Ainsi j'ai tenté de créer un indice (que j'ai naturellement appelé indice de subtropicalité (E), permettant de coller au mieux à cette répartition spatiale. Pour ce faire, je me suis servi des cartes élaborées par les botanistes et les biogéographes, et des données climatiques bien évidemment. Cet indice - malgré ce qu'avaient pu en dire certains de mes détracteurs à l'époque - fonctionne vraiment très bien, comme je l'ai vérifié sur plusieurs centaines de stations. Pour la faire courte, le climat est subtropical si E > 11000. Selon cette approche biogéographique, une partie des climats océaniques, maritimes, continentaux, plus rarement méditerranéens, ou même arides peuvent être subtropicaux. Or il s'avère que la « fameuse » limite de la Tm du mois le plus chaud > 22 °C ne correspond pas du tout à la limite des climats subtropicaux. C'est souvent beaucoup plus (notamment pour les climats continentaux), et rarement un peu moins (climats océaniques). En France, une Tm de 22 °C en juillet ne signifie absolument pas que le climat serait subtropical. À la limite, on pourrait s'en rapprocher de cette façon dans au Pays basque, mais c'est tout. À Lyon et en vallée du Rhône, oubliez ça ! Dans la période 1961-90 à Lyon-Bron, E valait environ 4800, donc très loin de la subtropicalité. En 1991-2020, l'indice atteignait (malheureusement, obligé de mettre l'imparfait !) 7782. Si l'on prend les valeurs « actuelles » (même si cela ne correspond pas à une moyenne climatologique officielle) issues d'une extrapolation statistique, càd globalement du 4 °C de moyenne en janvier et du 24,5 °C de moyenne en juillet, l'indice de subtropicalité avoisinerait les 10000 ! Donc encore un petit degré de plus l'été (càd 10-15 ans à tout casser), et le climat lyonnais deviendra subtropical. C'est hallucinant, mais c'est la triste réalité ! Qu'est ce que cela signifie ? « Tout simplement » que d'ici 10 ou 20 ans, il sera possible de cultiver le thé à Lyon (!), ou encore les agrumes (qui ont besoin de beaucoup de chaleur et de suffisamment d'eau l'été), ou encore des avocats, etc. La végétation naturelle qui pourrait s'y développer serait la Laurisylve, càd cette forêt humide typique de lauracées qu'on retrouve sur les versants nord des îles de la Macaronésie, quoique ce biome corresponde plutôt aux zones océaniques ou maritimes. Il se pourrait alors que le chêne de Virginie s'y plaise, ou d'autres arbres de ce type (feuillage persistant typique des contrées subtropicales). En tout cas, les cyprès, les ifs et les pins parasols pourraient apparaître dans le paysage. Ces arbres ne sont pas subtropicaux, mais sont présents dans les régions aux étés longs. Bien sûr, le « nouveau » climat lyonnais ne devrait pas être similaire aux climats beaucoup plus humides qu'on retrouve au sud de Washington, aux Etats-Unis. Mais des similitudes avec le climat actuel (ou passé) de la région de Washington existeront bel et bien. Tout dépendra du creusement éventuel du minimum pluviométrique secondaire en été : si la sécheresse estivale finit par prendre le dessus à Lyon, alors le climat lyonnais pourrait au contraire se rapprocher des climats subtropicaux xériques. Je ne le souhaite pas. Mais quoiqu'il en soit, on se dirige vers l'un, ou l'autre !

-

Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour cette raison que - et tu le comprends maintenant - je ne trouve pas que le climat lyonnais se rapproche de celui de Toulouse (ni même du climat 1961-90 de Toulouse). Il reste à mon avis dans le même grand ensemble de celui de Strasbourg, mais il semble pour le moment s'en éloigner un peu dans une autre direction (vers la subtropicalité) !

-

Bonjour Arkus, Effectivement, la plus grande partie de la moitié sud de la France n'est pas du tout méditerranéenne. Mais en fait, mon propos n'était pas ambigu, en ce sens que je pense au contraire que bien que le climat de Toulouse ne soit pas méditerranéen, il s'en rapproche cependant. À ce propos, je viens de calculer l'indice hydrique (Ihe - indice hydrique estival -, et IhA - indice annuel -) pour cette station : - 1961-2010 : Ihe = +3,7 ; IhA = 31,6 - 1991-2020 : Ihe = +1,3 ; IhA = 22,2 Un climat dont l'indice Ihe > 0 ne peut pas être méditerranéen, et un climat dont l'IhA > 25 ne le peut pas non plus. Or on voit que l'été toulousain se rapproche « dangereusement » de la sécheresse écologique, et on constate que, sur l'année, Toulouse n'est plus en climat sub-humide, mais en sub-xérique. Du point de vue des températures, elles pourraient tout à fait appartenir à un climat méditerranéen. Seul l'ensoleillement s'écarte encore pas mal des conditions méditerranéennes. Bref, étant donné que deux critères la « sortent » du climat méditerranéen, son climat ne peut pas tout à fait (pas encore) être qualifié de subméditerranéen, mais ce n'est à mon avis qu'une question de temps. Quant à l'indice de continentalité absolue (ICA), j'obtiens les valeurs suivantes : Toulouse : 0,97. Lyon : 1,05 (contre 1,00 en 1961-90) Strasbourg : 1,05 (contre 1,04 en 1961-90). Il faudrait que je calcule aussi les indices de subtropicalité... pour voir...

-

Limite entre climats continentaux et maritimes

dann17 a répondu à un sujet de dann17 dans Climatologie

J'arrive 7 ans après, je n'avais pas vu cette perle ! Donc si je comprends bien, au Quesnoy, à 70 bornes au sud-est de Lille, la Tm de janvier serait donc de -3 à -5 °C. Plus froid qu'à Varsovie. Remarquez, c'est normal, puisqu'apparemment, le Quesnoy, c'est presque la Sibérie en hiver ! 30 jours de neige par an, contre une dizaine ailleurs, et ce, à 137 m d'altitude. Je pense qu'il a oublié de dire que l'enneigement permanent dure probablement 3 ou 4 mois. Mais heureusement, dans le climat très continental du Quesnoy, au printemps, les journées pluvieuses et humides sont donc très rares. Et surtout, l'été n'a rien à envier à l'été toulousain... -

Suivi du temps au Saguenay, Québec (Canada)

dann17 a répondu à un sujet de Manou Québec dans Amérique du Nord

Oui, et ce qui est encore plus dingue, c'est que ce mois d'octobre incroyablement doux fait suite à un mois de septembre historiquement chaud. Et ce qui est plus hallucinant encore, c'est que ces deux mois automnaux historiquement doux font suite à un été excessivement chaud ! Quand on fait le parallèle avec ce qu'il se passe en Europe et ailleurs dans le monde, c'est très inquiétant. Le problème, c'est que, vu d'ici, tout le monde trouve ça formidable (c'est sûr que du beau temps automnal par 10 à 20 °C, c'est bcp plus agréable que le type de temps plus normal qui devrait être de la flotte par +2 à +5 °C) et personne ne s'inquiète de la situation par pur ignorance ou égoïsme. C'est malheureusement humain. Sinon, -4,2 °C ce matin chez moi après une nuit étoilée. Tout était givré. -

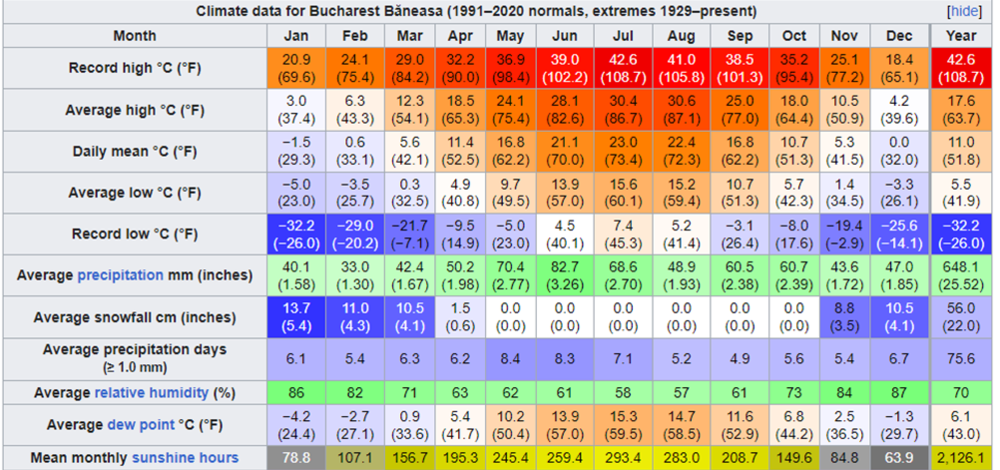

Bonjour, Je vais tâcher de répondre pas à pas. Tout d'abord, je te remercie pour les informations supplémentaires fort intéressantes que tu as fournies, comme notamment les graphiques de l'évolution pluviométrique à Lyon et à Toulouse. J'en parlerai plus loin. Pour commencer, s'agissant de l'origine ou la cause des pics de précipitations entourant le coeur de l'été lyonnais, je ne crois pas qu'il s'agisse (pour le 1er pic pluvio) essentiellement de pluies convectives orographiques venant du MC. En effet, s'il est probable que certaines pluies résultent du débordement de précipitations se produisant sur le MC (et notamment sur les Monts du Lyonnais), la majeure partie résultent d'un phénomène convectif thermique se développant sur place. Certaines (plus rares) sont en partie dues au débordement de l'effet orographique jurassien (Bugey). Il faut comprendre que les pluies venant de l'ouest subissent un léger effet de subsidence en arrivant dans la région lyonnaise. Donc c'est pour cette raison que je pense que l'essentiel des pluies convectives durant cette période se fait « sur place ». Quant au second pic (après l'été, donc), il est à mon avis surtout activé par la reprise des précipitations d'origine atlantique encore teintées de précipitations convectives thermiques et, effectivement, par l'ajout de quelques pulsions d'humidité d'origine méditerranéenne de plus en plus copieuses. D'accord avec ce constat. Même si, et j'insiste un peu tout de même, on observe à Lyon que le total de l'été (JJA) ne baisse que très peu : encore une fois, 199 mm en 1961-90 et 207 mm en 1991-2020. On constate surtout un allongement (s'étalant surtout plus tard dans la saison) de ce creux secondaire. Mais bon, globalement, je suis d'accord avec toi. C'est ici que nos avis divergent : je suis d'accord avec la première phrase que j'ai surlignée en bleu. Mais pas d'accord avec l'explication. C'est ici qu'il va falloir être bien attentifs. Je mets ce mot au pluriel car je vois que ton message a été accepté par bcp de monde. Mais cela est compréhensible puisque ton explication et ton analyse sont bien évidemment celles qui viennent d'emblée à l'esprit lorsqu'on observe ces courbes et ces tendances. Mais je crois que tu es (vous êtes) allé(s) trop vite en besogne. Je vais m'en expliquer. Qu'entend-on par « méridionalisation du climat » ? On sent bien dans votre (à vous tous, donc ; je ne te vouvoie pas, Arkus... ) esprit qu'il est clair pour vous que, peu ou prou, « lentement » mais sûrement, le climat lyonnais est en train de se transformer en un climat méditerranéen (d'où le terme « méridionalisation » : le climat méditerranéen étant bien l'ensemble climatique situé au sud du climat semi-continental de la région lyonnaise), et donc qu'il serait en ce moment sensiblement identique au climat toulousain « d'avant ». Personnellement, je ne crois pas qu'il se dirige vers une méditerranéisation. Cette méridionalisation résulte en fait de 2 facteurs principaux : 1) la hausse des températures causée bien évidemment par le forçage radiatif global induit par l'augmentation des GES, sans oublier la part non négligeable de l'augmentation de l'ICU lyonnais. 2) la remontée probable vers le nord de la jonction des cellules de Hadley et de Ferrel (càd la zone de hautes pressions subtropicales). Je ne parlerai pas du 1er point, puisqu'il est évident et parce qu'il concerne quasiment toute la surface de la Terre. Je vais vous poser une question : à votre avis, qu'ont en commun les climats de Turin, Zagreb, Bucarest, Volgograd, Tashkent, Almaty et donc... Lyon ? Ce sont tous des climats continentaux subissant l'influence en été de la cellule anticyclonique subtropicale. Donc des climats qui voient leur lame de précipitations estivales (donc très majoritairement convectives) coupées pendant quelques mois par l'avancée saisonnière vers le nord de cette cellule anticylonique. Regardez simplement Bucarest : hormis le fait que cette ville est évidemment plus continentale que Lyon (avec des hivers évidemment plus prononcés, et des étés un tantinet plus chauds), il se produit exactement les mêmes phénomènes qu'à Lyon (l'influence méditerranéenne automnale étant un peu moins marquée à Bucarest), avec même un été encore plus sec. Et pourtant, il ne viendrait à personne l'idée de dire que ce climat pourrait se méditerranéiser. Ce sont les fameux climats continentaux « méridionaux », parfois atteignant même le seuil « à étés secs », càd précisément ceux qui subissent l'influence notable de cette cellule anticyclonique subtropicale. Par définition, un climat continental est un climat subissant peu l'influence modératrice des mers et océans, donc un climat dont l'amplitude thermique annuelle est élevée (relativement à la latitude, bien évidemment). Ainsi, une amplitude thermique annuelle à la hausse signifie (hormis quelques cas particuliers) que le climat se continentalise. Il faudrait (je le ferai un peu plus tard) que je calcule l'indice de continentalité absolue (ICA) de Lyon en 1961-90 et celui actuel pour le confirmer. Maintenant, sans même tenir compte des températures, regardons les évolutions comparatives des régimes pluvio de Lyon et Toulouse (et en l'occurrence de l'amplitude thermique qui indiquerait clairement une continentalisation en augmentation à Lyon - et à Toulouse également ! -). C'est vrai que, d'un premier abord, on serait tenté de dire que le régime pluvio de Lyon aujourd'hui correspond à celui de Toulouse avant. Et vous n'auriez pas tort. Sauf que...! Sauf que les climats sont également définis par des seuils. Et qu'il semble assez évident que malgré l'allongement du creux estival à Lyon, on est là encore très loin du seuil de l'été écologiquement sec (si tant est qu'il serait atteint un jour). On constate aisément qu'à Lyon, toute la moitié chaude de l'année est et reste clairement plus arrosée que la moitié froide ; ce qui n'est pas vraiment le cas à Toulouse. Sinon, on peut aussi constater que l'accroissement des précipitations printanières est de plus en plus marquée dans les deux villes (et ça l'est encore plus à Lyon), signe que les précipitations convectives (souvent d'origine thermique) sont de plus en plus actives. C'est là encore un signe d'accroissement de la continentalité. La seule influence maritime qui augmente à Lyon est l'influence méditerranéenne, mais celle-ci reste somme toute minime et brève durant l'automne. Tout ça pour dire que le climat actuel à Lyon, même s'il s'est nettement réchauffé (donc surtout l'été), est bcp plus continental que ne l'était l'ancien climat de Toulouse. En revanche, le climat lyonnais s'est « dénordifié », en ce sens que bien qu'il devienne de plus en plus continental, il s'éloigne effectivement du climat de Strasbourg qui, lui, fait toujours partie des climats continentaux du nord de l'Europe. À terme, en tout d'ici quelques décennies, Lyon devrait probablement posséder un climat tempéré continental subtropical humide à étés sans doute plus secs encore, mais de plus en plus torrides.

-

Effectivement. Mea Culpa ! J'ai pris ces 2 mois, car ce sont les 2 mois les plus caractéristiques de l'été. Maintenant, si on prend 3 mois (JJA), on obtient : 199 mm en 61-90 et 207 mm en 1991-2020. Je ne suis pas allé voir les données antérieures à 1960, pour la simple raison que les changements climatiques n'étaient quasiment pas décelables. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'une raréfaction des mois d'août aux RR > 100 mm engendre nécessairement une modification des pratiques agricoles, et encore moins une modification pour les écosystèmes. Puisque les mois de juillet sont devenus plus arrosés (moyenne de 54 mm en 1961-90, contre 67 mm en 1991-2020). Je ne suis pas en train de dire que l'été n'est pas en train de devenir écologiquement plus sec, car s'il pleut effectivement tout autant qu'avant, les T se sont en revanche fortement élevées, donc l'ETP a bien augmenté. Pourquoi ce ton ? On pourrait peut-être se parler plus gentiment, non ? On peut avoir des points de désaccord (et encore, j'ai l'impression que nous sommes pas mal sur la même longueur d'onde) sans se « parler » aussi sèchement pour autant. C'est valable pour moi aussi, je l'admets.

-

Parce que Lyon et Strasbourg ont presque exactement la même dynamique atmosphérique, avec bien évidemment des nuances : la seule différence étant que les fameuses influences méditerranéennes automnales sont inexistantes à Strasbourg. Mais ça s'arrête là : le reste suit la même progression dans les deux régions. Strasbourg va se « subtropicaliser » aussi, mais elle y parviendra évidemment moins vite que Lyon.

-

Oui, mais je suis désolé, ce raisonnement est un peu biaisé, ou orienté. En effet, prendre un mois en particulier (à la rigueur, on peut regarder les mois extrêmes, comme janvier ou juillet) n'est pas très parlant pour en déduire quoique ce soit : car si l'on prend la paire juillet-août (là, c'est déjà plus significatif), on note ceci : Bron => 1961-90 : 126 mm , RR > 1 mm : 15,0 j ; 1991-2020 : 133 mm , RR > 1 mm : 14,7 j. St-Exupéry => 1991-2020 : 138 mm ; RR > 1 mm : 15,8 j. Bref, moi ce que je constate, c'est que l'été n'est pas du tout moins arrosé aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Quant à l'ensoleillement, je crois qu'il est un peu exagéré (ou prématuré, peut-être bien, je ne sais pas, nous ne le savons pas encore) d'affirmer que Lyon aurait gagné pas moins de 200 h en moyenne ! Les moyennes climatologiques (de 30 ans, donc) font état d'une progression d'environ 50 heures, et ce, quasiment partout en France. Il ne faut pas uniquement prendre en compte les seules 6 ou 7 dernières années, bien évidemment. Regarde, je vais le répéter pour te faire plaisir : oui, les influences méditerranéennes sont un peu plus marquées à Lyon aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Je suis d'accord. Mais cela reste léger et ponctuel, et ceci est effacé par autre chose. Je vais tenter de l'expliquer. Ce léger accroissement des influences méditerranéennes ne se fait principalement sentir qu'en automne, au cours des quelques (oui, j'insiste : quelques, assez peu fréquentes, mais certes copieuses, évidemment) remontées (bribes d'épisodes cévenols) débordant assez loin au nord, jusqu'à Lyon, voire visiblement parfois au moins jusque vers Dijon. Parce qu'il faut bien vous dire une chose : l'ensoleillement estival n'a globalement pas augmenté : à Bron, 551 h en juillet-août 61-90 contre exactement 551 h trente ans plus tard ! Et quand bien même il y aurait eu une augmentation en été, cela n'aurait pas signifié que des « influences méditerranéennes » en auraient été la cause. Non, cela aurait simplement signifié que l'influence de la cellule anticyclonique subtropicale océanique des Açores aurait pris le pas sur les dépressions d'altitude. Maintenant, autre chose : regardez les précipitations hivernales : en DJF, Bron est passée de 164 mm (61-90) à 145 mm (1991-2020). Explication probable : les types de temps anticycloniques hivernaux sont devenus un peu plus fréquents et les perturbations d'origine atlantique pénètrent mois aisément. On peut probablement prolonger ce raisonnement pour le mois de mars. Et terminons par le printemps : les précipitations en avril et mai à Bron sont passées de 129 mm en 61-90 à 150 mm trente ans plus tard : là, il me semble assez évident que les précipitations convectives thermiques doivent se déclencher et s'activer plus aisément qu'avant. D'ailleurs, c'est précisément au printemps que l'ensoleillement connait une nette hausse du nombre d'heures à Bron : preuve là encore que les perturbations d'origines atlantiques se font sont sans doute moins fréquentes. Tous ces signes là sont ceux d'une continentalisation accrue, càd tout l'inverse d'une « méditerranéisation ». On pourrait d'ailleurs évoquer la hausse assez nette de l'amplitude thermique annuelle : elle est passée de 17,6 °C (1961-90) à 18,5 °C (1991-2020) ; et on approche les 20 °C aujourd'hui... Rendons-nous maintenant bien plus au sud, directement au bord de la Grande Bleue : à Marseille. Là-bas, l'été n'est même pas non plus moins arrosé qu'avant : 55 mm sur JJA en 61-90 contre 64 mm en 1991-2020. Regardez l'hiver : 146 mm en DJF (61-90) contre 118 mm trente ans plus tard. Seules les pluies automnales sont bien plus copieuses qu'avant : signe que la mer est plus chaude, donc plus d'évaporation, et donc plus de précipitations. L'amplitude thermique annuelle passe elle aussi de 17,0 °C à 17,5 °C. À Marseille aussi, la continentalisation progresse, au détriment de la « méditerranéisation » ! En fait, le climat de Marseille se dirige « gentiment » vers le climat semi-aride subtropical ! Et Lyon se dirige « tranquillement » vers le climat tempéré semi-continental subtropical humide ! En fait, ce qui progresse à vitesse grand V n'est pas du tout la méditerranéisation, mais la « subtropicalisation ». C'est mon avis, faites-en ce que vous voulez. Bonne soirée.

-

Non, ce sujet ne nous éloigne pas bcp de la climato. Non, au contraire, c'est lié, car les peuples sont souvent liés aux conditions géographiques et bioclimatiques des lieux. Je ne parlais évidemment pas de la frontière avec les langues germaniques en tant que telles qui, d'ailleurs, ne se situe pas du tout « bien au nord de Lyon » : le suisse-allemand (Schwizerdütsch) n'est parlé qu'à 180 km à l'est de Lyon à vol d'oiseau, vers la ville de Gstaad (canton de Berne), comme on peut le constater ici : Mais moi je parlais du dialecte dit « franco-provençal » (appelé également « arpitan ») qui se parle (ou parlait) dans le Centre-est français, dans les cantons francophones suisses (Helvétie) et au Val d'Aoste. Il s'agit évidemment d'un dialecte romand, mais teinté d'influences germaniques (comme on en trouve dans les langues d'oïl, mais également une certaine influence du suisse-allemand). Je sais par exemple qu'une fourmi se dit « masua » en arpitan, et « Ameise » (prononcé « amaïze ») en allemand. Bref, la frontière linguistique qu'on trouve entre l'arpitan et le vivaro-dauphinois approximativement vers Valence correspond bien, approximativement, au début de « l'accent du Midi », et cela correspond bien approximativement à la limite du domaine méditerranéen. À ce compte-là, même à Dijon, on retrouve à la limite le maximum pluvio en automne. Mais si on retrouve ce maximum pluvio en automne à Lyon, ce n'est pas parce que les remontées méditerranéennes y seraient fréquentes, mais copieuses. De là à en déduire que les influences méditerranéennes y seraient fortes, il y a un monde. Et justement, je n'ai donc jamais dit qu'il n'y avait pas d'influences méditerranéennes à Lyon. J'en ai assez qu'on me fasse dire ce que je n'ai jamais prétendu ! Effectivement, ces influences méditerranéennes sont quasi-inexistantes à Strasbourg. Et c'est normal. Effectivement. Au temps pour moi. Mais pour ce qui me concerne, je classifie le climat lyonnais (et celui de Strasbourg) dans les climats semi-continentaux. Je l'ai très longuement démontré dans un sujet ici sur IC. Mais pas le climat lorrain qui, en effet, n'est peut-être pas suffisamment continental.

-

Au temps pour moi. Mais bon , ça n'enlève rien à l'idée générale.

-

Non, mais tu m'as très bien compris. Ou alors je me suis mal exprimé, ce qui est tout à fait possible !

-

Là encore, prenez St-Exupéry en guise de comparaison, merci ! Et là on a 963 h sur ces 4 mois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que, même si la région lyonnaise semble être la région française qui subit le plus fortement le RC, il n'en demeure pas moins que toutes les autres régions françaises (hormis vers les côtes de la Manche) se réchauffent fortement elles aussi. Donc la question n'est pas de comparer le climat lyonnais d'un point de vue temporel, mais bien de comparer et de tenter de classifier le climat lyonnais « actuel » par rapport aux climats actuels des autres régions. C'est pour ça qu'on peut toujours affirmer que le climat lyonnais actuel est toujours très proche du climat strasbourgeois actuel. Je ne peux pas être plus clair. Oui, c'est normal, et ça l'a toujours été : Strasbourg étant plus au nord, la part des 201 mm de précipitations d'origine atlantique (donc des précipitations qui s'étalent généralement sur un nombre de jours plus grand) en été (juin-août) est forcément plus élevée qu'à Lyon. En d'autres termes, en cette saison, Lyon s'avère plus continentale que Strasbourg, car à Lyon, quasiment toutes les précipitations estivales (208 mm, donc plus qu'à Strasbourg !) sont thermiques convectives. Et là, Strasbourg comme Lyon s'écartent nettement toutes les deux des villes du sud (et même de Toulouse, pourtant parmi les villes les plus continentales du sud, qui ne reçoit que 148 mm durant la même période). Ce qu'il faut comprendre, c'est que, là encore, la physionomie climatique de Lyon est, quoiqu'il en soit, très proche de celle de Strasbourg, même si, regardés à la loupe sans aucun recul et au cours d'une seule saison, certains paramètres pourraient faire croire le contraire.

-

Oui, mais encore une fois, entre 1750h et 1950h, la différence (même relative) reste bcp plus faible qu'entre 1950 et 2900 h (11% contre 49% : rien à voir !). Mais Denis, personne ne te dit le contraire : personne ne te dit (en tout cas pas moi !) que le climat du CE serait pas terrible ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la question ici. On dirait que tu restes focalisé sur la comparaison de ton climat grenoblois (et des alentours - donc du CE, pour faire simple) avec les autres. On dirait que tu as « peur » qu'on dévalue ce climat, qu'on le déprécie. Sincèrement, ôte-toi ça de la tête, et essaie de ne pas raisonner sur le plan émotionnel et affectif. Ces questions là sont bcp trop subjectives, et on tombe vite dans les discussions de comptoirs pas très constructives : tu trouveras toujours des gens qui préféreront le climat breton (j'adore celui de l'île d'Ouessant, par ex), notamment ceux qui sont nés là-bas ou qui y ont leurs racines (c'est mon cas). Donc pour reprendre le fil, si on veut tenter de cerner le climat lyonnais et de le classer, il paraît évident que, même si l'ensoleillement 11% plus élevé à Lyon qu'à Strasbourg est discernable par la population, et même si la Tm annuelle est 1,4 °C plus élevé (ce qui reste somme toute assez faible), les deux climats sont très proches, car - et ça, personne ou presque ne l'a évoqué - la physionomie ou la dynamique climatiques sont très similaires dans ces deux régions.

-

Oui, les hivers lyonnais sont évidemment un peu moins rudes, mais ce n'est pas du tout le jour et la nuit non plus : en janvier, la Tm à St-Exupéry est de +3,9 °C, mais Entzheim n'est pas beaucoup plus bas (+2,5 °C). Là encore, il faut prendre St-Exupéry pour comparer (je vais expliquer pourquoi dans un instant), et tu tires un peu la couverture (je ne sais pas pourquoi tu fais ça), car moi, ce que je vois, c'est : St-Exupéry 1947 h / an contre 1747 h / an à Entzheim. Ce n'est effectivement pas négligeable (je n'ai jamais voulu faire croire le contraire), mais cela fait donc une différence de pile 200 h. Pas 300...! Et 200 h de moins à Strasbourg qu'à Lyon, ça fait quand même pas mal moins que les 500 h de plus à Montélimar, ou encore carrément les 950 h de plus à Marseille ! Un Marseillais trouverait certainement que l'ensoleillement de Strasbourg ou Lyon, c'est quasiment du pareil au même. Pourquoi prends-tu maintenant les données 1981-2010 pour comparer Bron et St-Exupéry alors que tu prenais celles de 1991-2020 pour comparer Bron et Entzheim ?! Parce que sur les données 1991-2020 (donc les « bonnes »), on obtient 1947 contre 2050 h, càd 100 heures de différence entre Bron et St-Exupéry. Ça n'est pas rien. Moi je peux me permettre de dire que je connais (très) bien le coin pour y avoir vécu de ma naissance jusqu'à l'âge de 27 ans. Cette différence est surtout due à l'urbanisation de la campagne alentour, et donc à l'assèchement quasi-total des surfaces humides de l'agglomération lyonnaise à cause de la bétonisation à outrance. Donc cela joue bcp sur la formation ou le maintient des brumes, brouillards et nuages bas. Or il reste encore quelques champs autour de St-Exupéry. Je pense qu'en 2ème, c'est la cumulification plus facile en « rentrant dans les terres », càd en s'éloignant un peu de la vallée Saône-Rhône, avec peut-être un léger phénomène orographique dû au piémont du Jura et des Préalpes qui ferait déborder un peu les nuages. Enfin - et c'est presque un corolaire au 2ème point -, le vent (souvent la bise) est plus présent dans la vallée Saône-Rhône, de sorte qu'il « chasse » un peu plus facilement les nuages au-dessus de la ville de Lyon (et donc Bron) qu'à St-Exupéry.

-

Ceci résume très bien ma pensée. Même si, durant l'été, Lyon peut faire penser à une ville du sud de la France (quoiqu'il soit impossible de l'associer aux villes méditerranéennes, même en été), il n'en demeure pas moins que cette ville est à associer aux villes de l'Europe centrale. En plus de son climat, je dirais également que de par sa situation géographique, de par le type d'habitat traditionnel, de par l'aspect culturel et linguistique, et aussi bien évidemment de par son climat, Lyon se démarque clairement des villes du sud de la France. Le climat de Lyon est sans aucun doute très proche de celui de Strasbourg en toutes saisons même s'il l'est effectivement un peu moins durant l'été et le début de l'automne. L'été dans la métropole rhônalpine est un peu plus ensoleillé, un peu plus chaud, donc plus méridional que celui de Strasbourg, mais il est tout aussi orageux et presqu'aussi arrosé que celui de la cité alsacienne. Ce que je veux dire par là, c'est que le caractère continental à Lyon en été est presque tout aussi présent (les fameuses précipitations résultant très majoritairement des orages convectifs) qu'en Alsace, même si la présence des hautes pressions de la cellule anticyclonique subtropicale des Açores y est plus marquée. Et même si en septembre et octobre, quelques (rares) remontées méditerranéennes peuvent déborder jusqu'à Lyon. En fait, Lyon est dans la même grande catégorie climatique que Strasbourg. À la différence près que la ville alsacienne fait plutôt partie des climats semi-continentaux et continentaux du nord de l'Europe, alors que Lyon fait partie des climats semi-continentaux et continentaux de la zone intra-alpine et danubienne. Viers parlait à juste titre des climats « cousins » que sont les climats lorrains et danubiens. Quoique le climat de la Lorraine est déjà moins continental que ceux de Lyon et de Strasbourg. Ceux d'entre vous qui connaissent bien la vallée du Rhône confirmerez probablement ceci : lorsqu'on remonte toute la vallée de la Provence jusqu'à Lyon, on « sent », on voit, on comprend très nettement que l'on change de « monde ». On sait pertinemment que la forte augmentation des températures estivales dans la région lyonnaise ne suffit bien évidemment pas à faire « inclure » Lyon dans les villes du sud de la France, et encore moins dans les villes méditerranéennes ! Rares sont les endroits en Europe où la transition climatique, paysagère et culturelle est aussi forte qu'entre les mondes méditerranéens et continentaux. C'est normal, car ce sont deux mondes climatiques très distincts, pour ne pas dire incompatibles. Et leur frontière est donc très difficile à déplacer.

-

()