Cers

Membres-

Compteur de contenus

4161 -

Inscription

-

Jours gagnés

4

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Cers

-

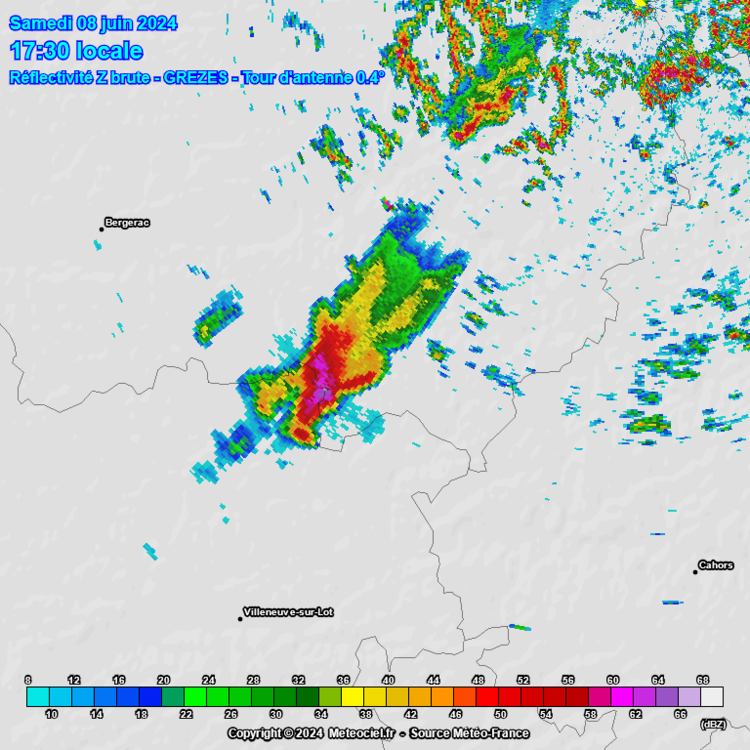

Suivi du temps dans le Sud-Ouest Juin 2024

Cers a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

@DoubleKnacki, il n'en reste déjà plus grand chose, elle s'est dissipée sur place 😄 -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest Juin 2024

Cers a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

-

Vitesse du vent en fonction des isobares

Cers a répondu à un sujet de Matpo dans Questions - réponses sur la météo

Si on veut estimer correctement le vent près du centre dépressionnaire, là où le gradient de pression est le plus fort, il faut prendre le vent du gradient qui sera une meilleure approximation du vent réel. Dans le cas purement géostrophique, les isobares sont parallèles, la courbure de la trajectoire est nulle : la force de Coriolis équilibre la force due au gradient de pression. Mais plus les isobares sont rapprochées (vent fort) et le rayon de courbure est petit, plus le vent géostrophique s'écarte du vent réel car l'accélération centripète de module v²/R devient non négligeable. D'après la figure, j'obtiens grosso modo un gradient de pression de l'ordre de 20 hPa pour 100 km de distance au sud du low. Si on calcule le vent géostrophique, on obtient près de 150 m/s, ce qui constitue une valeur très (trop) élevée car le rayon de courbure rend l'approximation géostrophique invalide. En calculant le vent du gradient pour un rayon de courbure de 200 km, on trouve près de 50 m/s (180 km/h), sans considération des frottements près de la surface. -

Prévisions Sud-Ouest - Mai 2024

Cers a répondu à un sujet de Ptitlou dans Prévisions à court et moyen terme

En l'absence d'inhibition convective, où si cette dernière est très faible, le déclenchement de la convection est permis facilement. L'énergie ne s'accumule pas dans les basses couches, elle est libérée graduellement et les cumulus/cb/orages se forment plus tôt en journée. La convection est potentiellement moins violente qu'en présence d'une CIN modérée en journée qui serait érodée au fil des heures et vaincue par un forçage vertical. -

Prévisions Sud-Ouest - Mai 2024

Cers a répondu à un sujet de Ptitlou dans Prévisions à court et moyen terme

@ORAGE31 la MUCAPE ici ne caractérise pas bien le potentiel convectif : on a un fort gradient suradiabatique au voisinage immédiat de la surface qui contribue à une forte CAPE de 1600 J/kg. L'énergie potentielle susceptible d'être convertie en énergie cinétique dans les mouvements verticaux ascendants est plus proche de la MLCAPE, soit ~ 700 J/kg. -

orages sur la Mer du Nord

Cers a répondu à un sujet de Ghislain62 dans Questions - réponses sur la météo

Si, l'inhibition convective peut s'opposer au développement de ces orages. En fait, on parle d'orages de l'atmosphère libre car ils se forment au-dessus de la couche limite atmosphérique (les parcelles d'air ne sont pas originaires de la surface ou de la PBL mais de plus haut). Il peut tout à fait y avoir de l'inhibition convective, laquelle n'est absolument pas réservée à des parcelles issues de la surface, piégées sous une inversion thermique. C'est le cas sur le sondage montré : on a une MUCIN de 23 J/kg, une valeur faible mais il faut quand même un forçage vertical pour la vaincre. Sur le skew-T, la MUCIN correspond à la petite surface comprise entre la courbe d'état corrigée (tireté rouge) par la température virtuelle et la courbe en tireté noir décrivant la trajectoire de la parcelle d'air entre son niveau d'origine (~ 850 mb sur le sondage) et le niveau de convection libre à partir duquel la parcelle peut s'élever librement sous l'effet de la force de flottabilité. -

orages sur la Mer du Nord

Cers a répondu à un sujet de Ghislain62 dans Questions - réponses sur la météo

Salut, Pour le cas présenté, il y avait de la MUCAPE dans la zone où les orages ont été observés, ci-dessous la prévision ARPEGE pour 11 h (voir en bas à droite de l'image) : Les orages, en particulier en mer, ne se forment pas forcément à partir d'une instabilité près de la surface. La mer peut être froide au printemps, mais une advection chaude et humide peut rendre l'atmosphère instable au-dessus. Il peut donc s'agir d'orages dits de l'atmosphère libre (elevated convection). Si on regarde un sondage en mer du Nord le même jour mais un peu plus au nord, la SBCAPE est nulle mais on y visualise une faible MUCAPE d'un peu plus de 400 J/kg pour des parcelles partant de ~ 850 hPa environ. Un forçage pour des ascendances au-dessus de la couche d'inversion peut permettre aux parcelles de vaincre la CIN pour atteindre et franchir le LFC. -

Du 13 mai au 19 mai 2024 - prévisions météo semaine 20

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Salut, ces deux éléments ne sont-ils pas contradictoires ? Ces zones de convergence, associées à des mouvements ascendants par conservation de la masse, constituent vraisemblablement des forçages de méso-échelle. Non ? -

Oui, on cherche non pas à soulever la parcelle pour atteindre un niveau de pression comme 300 hPa, mais bien à tendre vers un rapport de mélange nul. Lors du soulèvement, il y a refroidissement et condensation, libération de chaleur latente (d'où un gradient pseudo-adiabatique saturé inférieur au gradient adiabatique sec). Avec la baisse du rapport de mélange de la parcelle d'air au cours de la montée, le gradient pseudo-adiabatique saturé se rapproche du gradient adiabatique sec. Quand r est très petit, proche de 0, les deux courbes - adiabatique sèche et pseudo-adiabatique saturée - sont quasiment parallèles.

-

On cherche à atteindre effectivement un rapport de mélange égal à 0 (ce qui signifie air sec dépourvu de vapeur d'eau). Quand on refroidit virtuellement la parcelle par soulèvement, son rapport de mélange diminue et tend vers zéro.

-

Pour expliciter un peu quand même, sur l'exemple (sondage en Allemagne), on souhaite calculer theta et theta-E à 850 hPa : • theta s'obtient par une transformation adiabatique jusqu'à 1000 hPa (on suit l'adiabatique sèche en noir et on lit la température à 1000 hPa) ; • theta-E s'obtient d'abord par soulèvement depuis 850 hPa, jusqu'au niveau de condensation par un procédé adiabatique, puis en suivant la pseudo-adiabatique correspondante en pointillé jusqu'à élimination complète de la vapeur d'eau (tu remarqueras qu'en haut de l'émagramme les courbes adiabatique et pseudo-adiabatique sont parallèles) ; ensuite, on redescend à 1000 hPa en suivant l'adiabatique sèche correspondante (courbe ajoutée en vert clair). Forcément, theta < theta-e

-

-

Non, çà c'est la température potentielle theta (qui ne tient pas compte de l'humidité) : la parcelle d'air à la température T et au niveau p (par exemple 850 hPa) est ramenée virtuellement à 1000 hPa, choisi comme niveau de référence. Mais l'humidité n'est pas considérée. Plus l'air est chaud, plus son énergie thermique est élevée. La theta permet de s'affranchir des effets de l'altitude (car quand l'air subit des mouvements verticaux adiabatiques, il se réchauffe ou se refroidit à cause des variations de pression, mais sa température potentielle est constante en l'absence d'échange de chaleur entre la parcelle et son environnement, et sans changement d'état de l'eau). La theta-E tient compte en plus de la vapeur d'eau réellement contenue dans l'air humide, qui a une certaine quantité de chaleur latente pouvant être libérée lors de la condensation. Pour l'obtenir, on élimine ainsi toute la vapeur d'eau de la parcelle par soulèvement (=> condensation) avant de ramener à 1000 hPa.

-

@Thotor76 La theta-E tient compte de la température et de l'humidité (c'est une variable qui reflète l'énergie contenue dans l'air grosso modo). Prenons deux masses d'air à la même température : si l'une est plus humide, elle aura une theta-E plus élevée. Reprenons l'exemple que tu montres, et comparons T (la température vraie) et theta-E au même niveau (850 mb). Le gradient isobare de T le plus fort se situe bien entre la Manche et l'Irlande, où circule le front froid. La température T au nord de la France est peu différente de celle en Manche. Et pourtant, la theta-E est très élevée entre Manche et Angleterre ! Pourquoi ? Car la masse d'air le long et juste à l'avant du front froid est beaucoup plus humide. Ce que tend à confirmer le champ d'eau précipitable. Ainsi, un fort gradient de theta-E ne signifie pas forcément qu'il y a un fort gradient de température, car ce gradient de theta-E peut être un gradient d'humidité.

-

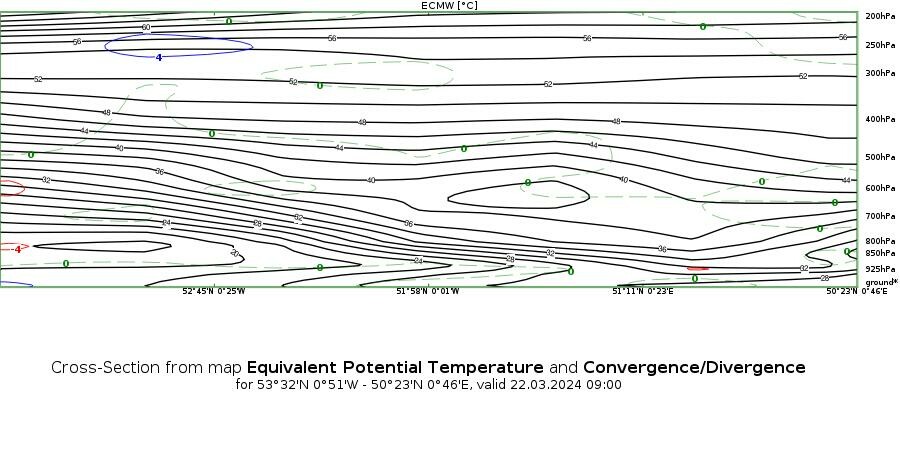

Je pense que tu fais erreur. D'abord, je dirais que tu as fait une coupe SE -> NO. Il y a bien un front froid qui s'identifie à la zone de fort gradient de theta-E plus à l'ouest (sur le Royaume-Uni). En coupe NO -> SE à travers le front, voici ce que çà donne :

-

Rapport de mélange sur émagramme

Cers a répondu à un sujet de Seb31_73 dans Questions - réponses sur la météo

Hum, c'est la pression en ordonnée. Surtout, r < 1 g/kg à des températures aussi basses que celles rencontrées dans la haute troposphère, donc je te laisse conclure. -

Taux d humidité et brouillard

Cers a répondu à un sujet de baro54 dans Questions - réponses sur la météo

L'air humide est un mélange d'air sec (diazote, dioxygène, ...) et de vapeur d'eau. La pression atmosphérique p qu'on peut mesurer est la somme de la pression exercée par l'air sec et de la pression exercée par la vapeur d'eau e (loi de Dalton). Au niveau moyen de la mer, p ~ p0 = 1000 hPa en ordre de grandeur. La pression de vapeur saturante dépend de la température T, c'est une fonction croissante non linéaire de T. A saturation, la pression de vapeur d'eau est égale à la pression de vapeur saturante, et RH = 100 %. Si l'air est saturé à 0 °C par exemple, e = 6.1 hPa = 610 Pa (on remarque que e << p). La concentration de vapeur d'eau rhô_v est déterminée à partir de l'équation d'état pour la vapeur d'eau, indépendamment de l'air sec, soit : e = rhô_v * R_v * T, d'où on déduit rhô_v = 610 / (461.5 * 273.15) = 0,0048 kg/m3 = 4,8 g/m3 à 0 °C. A 30 °C, à saturation, la concentration de vapeur d'eau serait de 31 g/m3 environ. Ainsi, dans des conditions de pression et température rencontrées naturellement dans la troposphère, e << p, et la concentration de vapeur d'eau reste bien inférieure à la masse volumique de l'air (~ 1 kg/m3). A la pression atmosphérique standard et à 100 °C (point d'ébullition), la concentration de vapeur d'eau peut atteindre rhô_v = 1013*10^2 / (461.5 * 373.15) = 0,6 kg/m3 ! C'est ce qu'on peut rencontrer à l'interface entre une casserole d'eau bouillante et l'air par exemple. Si e = p, la pression de l'air sec est nulle. Il faut bien comprendre que les transferts de molécules d'eau entre les phases liquide et vapeur sont pratiquement indépendants de la présence d'air sec, et que c'est en quelque sorte un abus de langage de parler d'air saturé (même si on en fait pratiquement tous usage en météo). Si on met dans une cuve fermée de l'eau liquide et de l'air sec (dépourvu de vapeur d'eau initialement) maintenue à la température T, l'eau va s'évaporer, la pression de vapeur va augmenter et s'ajouter à la pression de l'air sec. A l'équilibre, la pression de vapeur d'eau sera égale à la pression de vapeur saturante pour la température T. -

Taux d humidité et brouillard

Cers a répondu à un sujet de baro54 dans Questions - réponses sur la météo

Peut-être que la sonde est mal calibrée/étalonnée, ou que simplement l'intervalle de mesure pour l'instrument va jusqu'à 90 % (auquel cas même si l'air est saturé, il n'affichera jamais 100 %) ? Seuls les instruments de meilleure qualité permettent de mesurer l'humidité relative dans des environnements proches de la saturation ou saturés, avec une incertitude relativement faible. L'air est saturé (par rapport à l'eau liquide) lorsque l'humidité relative atteint 100 %. Comme le souligne meteomettra, le diagramme est juste tronqué, une HR de 100 % à une température supérieure à 25 °C est tout à fait possible. Humidité spécifique = masse de vapeur d'eau par unité de masse d'air, sur le diagramme exprimée en g/kg d'air sec (en météo c'est le rapport de mélange qui s'exprime ainsi). Humidité relative = rapport entre l'humidité spécifique effective et l'humidité spécifique saturante donnée par la courbe rouge (fonction croissante de la température). Les courbes obliques en brun donnent l'enthalpie massique de l'air (la quantité d'énergie par unité de masse d'air sec), choisie conventionnellement à 0 pour l'air sec à la température de 0 °C. L'enthalpie sèche est donc ici la chaleur massique de l'air sec multipliée par la température en °C. A +10 °C par exemple pour de l'air sec, on lit h = 10 kJ/kg (c'est aussi l'énergie nécessaire pour chauffer l'air de 0 à 10 °C). L'enthalpie de l'air humide tient compte en plus de la chaleur sensible de la chaleur latente. A +10 °C pour de l'air saturé par exemple : h ~ 30 kJ/kg. -

Salut Stéphane, quand j'emploie "nuit suivante" çà signifie effectivement "nuit prochaine" ou "nuit à venir" ; j'ai changé mais çà me choque pas.

-

Bonjour, Quelques éléments de prévision rédigés pour demain (juste une analyse synthétique sur la base des modélisations du matin). J'avais mis en ligne deux courts blogs en septembre (Klintzkopf, Tempête Poly) ; l'article sur les vagues de chaleur n'est pas encore publié mais il le sera bientôt. A+

-

Du 18 septembre au 24 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 38

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

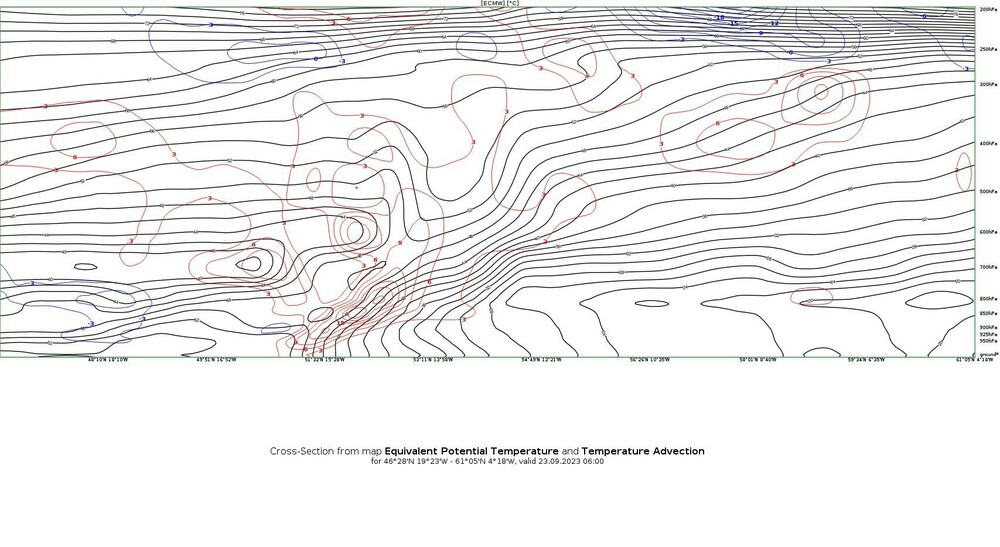

Cette image IR ce matin à 6 h UTC, à laquelle j'ai superposé le géopotentiel (cyan) et la température à 700 hPa (iso-0 °C en rose), montre en particulier un front au large de l'Irlande (nuages en blanc), lié à l'évolution de l'ex-cyclone tropical Nigel. En examinant d'abord le champ de géopotentiel, on peut voir le minimum cyclonique à l'ouest des îles Britanniques et un fort gradient de pression sur l'Atlantique (les isohypses sont rapprochées), indiquant un courant d'ouest-sud-ouest plutôt rapide. Plus le vent est fort, plus les advections d'un champ X donné sont potentiellement élevées. L'analyse du champ de température met en évidence une onde thermique, deux zones de fort gradient de température à 700 mb, correspondant en fait à une onde frontale. Le cyclone Nigel était associé à une anomalie chaude. Suite à sa transition extra-tropicale récente, il s'est développé un front chaud. source Eumetrain Comme les isohypses coupent les isothermes avec un angle important et que l'écoulement est relativement rapide, les advections thermiques sont notables. Sur la figure, j'ai indiqué grosso modo les régions caractérisées par une advection chaude (WA = warm advection) et par une advection froide (CA = cold advection). En coupe verticale SO-NE passant au nord-ouest de l'Irlande, on peut même voir ce matin d'après la configuration du champ de theta-E la signature d'une occlusion à caractère chaud : "V" caractéristique et air plus chaud à l'ouest qu'à l'est. J'ai ajouté l'advection de température, et comme on peut le voir, en rouge, le front est associé à de fortes advections chaudes, qui représentent un forçage pour des ascendances, et donc la formation de nuages. Remarquez que l'advection thermique est plus marquée dans les niveaux inférieurs : elle diminue avec l'altitude. source Eumetrain Du point de vue de la théorie quasi-géostrophique, qui ne s'applique pas vraiment aux fronts mais à l'échelle des mouvements synoptiques, les advections de température ont ce double rôle : - engendrer ou renforcer les mouvements verticaux ascendants si on a une advection chaude ; - augmenter le géopotentiel si on a une advection chaude diminuant avec l'altitude ou une advection froide augmentant avec l'altitude. Ainsi, les advections chaudes diminuant avec Z à l'avant d'ex-Nigel représentent un forçage pour une augmentation du géopotentiel et un renforcement de la dorsale. Ci-dessous, on voit les advections d'épaisseur [500-1000] hPa et l'évolution prévue du géopotentiel à 500 hPa entre samedi et dimanche. Par ailleurs, la tendance locale du géopotentiel est aussi reliée aux advections de vorticité, qui font se propager les dépressions et anticyclones. -

Prévisions Nord-est. Septembre 2023

Cers a répondu à un sujet de R Le Zoute dans Prévisions à court et moyen terme

Bonjour, La masse d'air s'est rafraichie à l'arrière du front qui a circulé hier et donné des averses. Aujourd'hui, un thalweg synoptique s'étire encore jusque vers le Golfe de Gênes et la Sardaigne, tandis qu'une dorsale s'amplifie sur l'Atlantique. Par évolution diurne, même si les températures seront peu élevées, un peu d'instabilité se développera ce samedi. Le sondage AROME montré ci-dessous par exemple montre une CAPE de l'ordre de 160 J/kg. Quelques nuages convectifs porteurs localement de petites averses seront alors possibles cet après-midi, mais il n'y aura pas d'orage car la convection ne sera pas suffisamment profonde (niveaux d'équilibre thermiques à moins de 4 km et à une température > -10 °C). Demain dimanche, une dorsale gagnera le pays et les températures seront en hausse sur la France. Après quelques brumes ou brouillards radiatifs locaux, le temps sera sec et ensoleillé. L'élévation de température se fera peut-être ressentir davantage lundi et mardi sur notre région du nord-est, avec sans doute 20-25 °C de maximum. -

Suivi du temps en Ile de France - Septembre 2023

Cers a répondu à un sujet de Hiigaraa dans Le temps en France

Le sondage de Trappes était très humide dans les niveaux inférieurs à midi. On y observe une couche saturée ou proche de la saturation entre ~ 500 m et 3.5 km, caractérisée par un gradient thermique quasiment adiabatique saturé. Cela correspondait sûrement à de l'air nuageux. Juste au-dessus de 3500 m d'altitude environ, l'air est beaucoup plus sec (la dépression du point de rosée augmente brutalement). On voit que malgré une masse d'air relativement peu chaude, l'humidité de surface (point de rosée de 11 °C pour une température de 13 °C) conjuguée à un gradient thermique vertical suffisamment élevé jusqu'à 6 km d'altitude permet à la CAPE d'atteindre près de 400 J/kg, une valeur faible mais pouvant assurer le développement de nuages convectifs porteurs d'averses. Le LCL est très bas, et comme il n'y a pas d'inhibition convective (CINH) associée aux parcelles d'air les plus instables, il se confond avec le LFC. C'est un sondage typique de situation de convection en air froid, le niveau d'équilibre thermique (EL) est assez bas (pas plus de 7 km). -

Du 18 septembre au 24 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 38

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

On a même un front @_sb qui traverse notre pays d'ouest en est depuis ce matin. Il est peut-être mieux visible cet après-midi. L'analyse de 12 h UTC ci-dessous montre une zone de fort gradient de theta-E à 850 hPa, approximativement des Ardennes au Massif central et au sud-ouest, qui est la signature d'un front froid lié au thalweg : En coupe verticale, on retrouve ce front (gradient de theta-E maximal vers 700 mb) et la vitesse verticale associée : -

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Cers a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Il y a des journalistes compétents, mais ils représentent à priori une minorité. Il arrive aussi que les journalistes interrogent des "experts" qui racontent n'importe quoi.