Cers

Membres-

Compteur de contenus

4161 -

Inscription

-

Jours gagnés

4

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Cers

-

Suivi du temps dans le Nord Est - Juillet 2022

Cers a répondu à un sujet de RomainD dans Le temps en France

Je dirais qu'en Meurthe-et-Moselle, il reste malgré tout un risque d'orage. -

Prévisions Nord-Est - Juillet 2022

Cers a répondu à un sujet de Simon67 dans Prévisions à court et moyen terme

Outre la possibilité de grêle, le risque de fortes rafales convectives est bien présent, notamment en Alsace. Pour rappel, je partage aussi sur mon site des analyses lors de situations orageuses ou inhabituelles (canicule, pluies abondantes ...) en France. Malheureusement, je ne peux pas regarder toutes les conditions locales ! Pour une partie ouest de la Lorraine, çà semble compromis. Dans le Toulois, il pleut et çà se rafraichit. A part la Franche-Comté où des orages forts éclatent déjà, à surveiller Vosges et Alsace, où l'instabilité est modérée à assez forte. -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Voici une petite coupe W-E pour la nuit prochaine, à 48 ° N, qui montre notamment : - advection chaude sur toute l'épaisseur de la troposphère (mais plus fort en basses couches) sur le proche Atlantique + ascendances (flèches vers le haut) ; - subsidence de l'air (flèches vers le bas) au-dessus de la France (entre 3 ° W et 7 ° E). --- -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

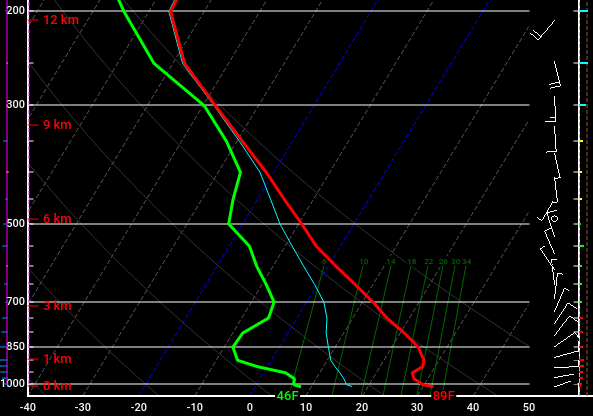

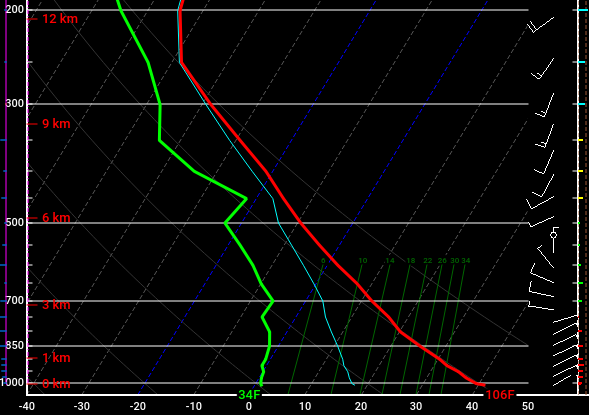

Bonjour, J'avais partagé dernièrement sur l'autre topic des trajectoires prévues par GFS. J'ai regardé à nouveau des trajectoires aujourd'hui, voici donc un exemple. J'ai pointé dans le sud-ouest de la France, il s'agit d'une prévision GFS pour dimanche matin. La première figure montre un mouvement de l'air entre vendredi au-dessus de l'Irlande et dimanche matin vers les Landes. On note tout de suite la courbure anticyclonique : circulation dans le sens des aiguilles d'une montre. Le graphique (à lire de droite à gauche puisque c'est une trajectoire arrière) indique que l'air a un mouvement vers le bas : la parcelle d'air part d'une altitude de 4,5 km pour atteindre 1,5 km d'altitude (par rapport au niveau de la mer) dimanche. Elle perd ainsi environ 3000 m en 45 h, correspondant à une VV moyenne de ~ -1,9 cm/s. C'est bien l'ordre de grandeur de la vitesse verticale à l'échelle synoptique. Les mouvements verticaux associés locaement aux nuages convectifs sont bien plus vigoureux, de l'ordre du m/s ! Quand l'air subit un mouvement vers le bas, il se comprime et se réchauffe. En fait, dans son mouvement, une parcelle d'air atmosphérique peut voir sa température évoluer si elle subit des mouvements verticaux (=> compression/dilatation), s'il y a changement d'état de l'eau - la condensation libère de la chaleur à l'intérieur de la particule par exemple - ou si elle échange de l'énergie avec son environnement (auquel cas l'évolution est diabatique). Si la transformation est adiabatique et sans changement de phase de l'eau, la variation de T est due à l'effet de compression/dilatation, selon un taux qui est le suivant : gradient adiabatique sec multiplié par la vitesse verticale. Dans notre cas, on a évalué la VV à 1,9 cm/s = 0,019 m/s. Le gradient adiabatique sec vaut 9,8 °C/km = 0,0098 K/m. On a donc en théorie un réchauffement intrinsèque par subsidence entre le 15/07 à 12 UTC et le 17/07 à 09 UTC de 0,0098 * 0,019 * 3600 * 45 ~ 30 °C ! La figure suivante montre effectivement qu'on a un réchauffement de l'air au fur et à mesure qu'il descend vers la surface. Le 15/07, l'air a une température de ~ 270 K à plus de 4 km d'altitude. Le 17/07 au matin, il aura une température de 298 K vers 1500 m ! Cela correspond à un réchauffement de 28 °C, et c'est à peu près ce qu'on a trouvé précedemment. Du point de vue de la température potentielle theta, qui à l'echelle synoptique augmente avec l'altitude dans l'atmosphère libre, on a en fait un transport vers le bas de parcelles d'air chaud (localement cela se traduit par une advection verticale positive de theta). L'advection horizontale chaude ou froide peut aussi naturellement apporter une contribution à la variation de T. La température potentielle est conservée lors d'une évolution adiabatique et sans changement d'état de l'eau : même si la parcelle d'air descend, theta est conservée ! Mais si la parcelle d'air échange de la chaleur (énergie) avec l'extérieur, l'évolution n'est plus adiabatique, et theta varie. S'il y a évaporation, theta baisse et s'il y a condensation elle monte (d'où l'intérêt de la theta-E ou de la theta-W d'ailleurs, qui sont conservées pour toute évolution adiabatique de l'air humide). Le graphe ci-dessous illustre la quasi-conservation de la température potentielle dans l'atmosphère : elle varie effectivement peu ici, passant de 313 K à 311 K, soit une perte de 2 K. En retranchant ces 2 °C aux +30 °C trouvés, on obtient bien un réchauffement de 28 °C ! En journée, le gradient vertical de température est proche de l'adiabatique sèche dans la couche de mélange, épaisse en saison estivale par temps ensoleillé et chaud : la température potentielle y est constante (dit autrement on a un gradient vertical nul de theta). Par conséquent, la température potentielle de 311 K (environ 38 °C) correspond également à la température maximale au voisinage de la surface. En ajoutant 2 °C en raison du sur-adiabatisme (favorisé par un vent calme à faible) dans la couche limite de surface, on arrive à 40 °C. Pour finir, je montre deux sondages en complèment (source Pivotal Weather), afin de voir l'évolution diurne du profil vertical au même endroit. Le premier montre la prévision pour le 17/07 à 11 h locale. On a encore une inversion de température mais la surface se réchauffe assez vite (près de 89 °F / 32 °C en surface). On a une T850 de ~ 25 °C. La masse d'air est très sèche, en témoigne l'écart entre la courbe d'état en rouge et la courbe bleue ! L'après-midi, une couche de mélange s'est développée. Notez le fort gradient thermique vertical (lapse rate) qui se développe jusqu'en moyenne troposphère. GFS prévoit 106 °F / 41 °C de température et un Td voisin de 0 °C. Comme l'air est trop sec, il ne peut pas y avoir de CAPE. L'assèchement de l'air ce weekend est particulièrement visible sur les cartes de point de rosée (diminution de samedi à dimanche). L'avantage est que çà limite l'envolée de l'indice humidex.- 395 réponses

-

- 12

-

-

-

Merci. Tu as une lecture attentive. Mine de rien, oui, tout cela prend du temps : analyse météo dans le détail (la prévi convective par exemple peut nécessiter la consultation de plusieurs dizaines de cartes, pour différents modèles + sondages + ensembles), cartographie des risques, rédaction du texte, relecture et vérification, corrections et ajouts éventuels. J'aimerais parfois apporter plus de détails, comme développer un peu l'analyse de conditions locales, mais cela reste une prévision nationale.

-

Du 18 juillet au 24 juillet 2022, prévisions météo semaine 29

Cers a répondu à un sujet de Hiigaraa dans Evolution à plus long terme

La dorsale va se renforcer ce weekend. Ci-dessous, on visualise par exemple la circulation anticyclonique lundi à 700 mb, d'après la prévision GFS : L'advection chaude sera en particulier forte sur les îles Britanniques. En France, le réchauffement par compression adiabatique jouera un rôle prépondérant jusqu'en début de semaine, dans l'est comme dans l'ouest du pays. Les figures suivantes montrent des trajectoires de parcelles d'air entre samedi et lundi (notez la courbure anticyclonique). Les parcelles sont animées d'un mouvement descendant entre dimanche et lundi. Grosso modo, à partir des figures, on évalue la vitesse verticale moyenne le 18 à environ (1400 - 3000) / (18 * 3600) = - 0,025 m/s = - 2,5 cm/s. Avec un gradient vertical de température potentielle de l'ordre de 3 K/km, par exemple, une telle subsidence conduit à un réchauffement adiabatique selon un taux de ~ 0,025 * 0,003 * 3600 = 0,27 K/h.- 140 réponses

-

- 14

-

-

-

J'ai oublié, en dupliquant le modèle de mise en page, d'ôter la source de données de températures, seulement utilisées pour la carte de chaleur.

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Le fait est qu'on a tous compris que le climat se réchauffe. C'est aussi aux décideurs d'agir pour une modification profonde de notre société... Mais ici le RC n'est pas le sujet. Sur un topic de prévision du temps, on devrait essentiellement s'intéresser aux processus météo conduisant à cette vague de chaleur, et à l'évolution prévue de la situation. Parlons donc plutôt de météo synoptique, de températures attendues, de probabilités, etc. Il n'est pas interdit d'évoquer le RC bien evidemment mais je dois dire que ça fatigue un peu ce bourrage de crâne (ici ou ailleurs). Et cela me paraît bien souvent contre-productif. Par ailleurs, je lis beaucoup de contradictions. On ne peut pas attribuer chaque nouvel évènement inhabituel au RC. Sauriez-vous situer cette vague de chaleur précisément, une fois terminée, dans un climat passé ? Il est légitime de s'interroger sur le rôle du RC, mais la situation actuelle et à venir s'explique d'abord par des processus aux échelles spatio-temporelles de la meteo.- 395 réponses

-

- 12

-

-

-

-

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Ces vagues de froid virtuelles qu'on connaît chaque hiver ? La vague de chaleur, elle, se concrétise ... 😏- 395 réponses

-

- 12

-

-

-

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

On peut continuer à regarder la T850, c'est notre référence habituelle pour identifier les masses d'air. Il faut juste savoir qu'en été, la T850 peut éventuellement subir une petite variation diurne. -------------- Du 11 au 13 juillet, pour Nancy par exemple, la température à 850 hPa prévue subit des petites oscillations mais aussi une augmentation en moyenne (passant de 10 °C à plus de 15 °C) : On n'a pas d'advection chaude sur cette période, il y a même une petite advection froide : Dans notre cas, on a un réchauffement adiabatique ; voici un exemple de trajectoires du 11 au 13 : les parcelles en provenance de 55-60 ° latitude sont animées d'un mouvement descendant (de l'ordre du cm/s). Par ailleurs, les journées sont longues en été, les nuits sont courtes. Donc par temps calme, le refroidissement nocturne ne compense pas le réchauffement diurne (on a un réchauffement nycthéméral net).- 395 réponses

-

- 10

-

-

-

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Ce n'est pas ce qu'il dit. En été, la surface reçoit beaucoup d'énergie échangée avec l'atmosphère et la couche de mélange qui s'établit en journée peut être relativement profonde (plus de 2-3 km), de sorte que la T850 subit un léger cycle diurne. Bien évidemment, on ne va pas regarder la T500 pour caractériser la masse d'air en basse couche, et il le sait. Il est instructif de regarder les profils verticaux en plus des cartes et diagrammes. -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

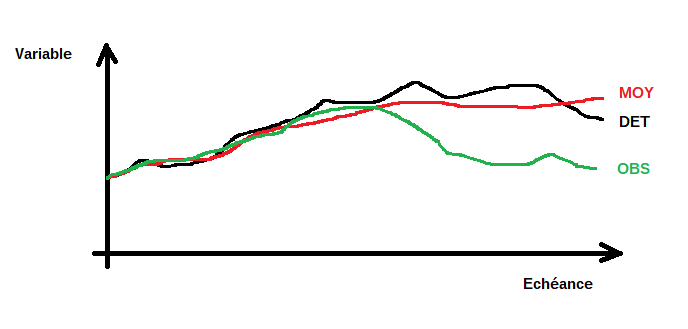

La 'stabilité' n'implique pas la fiabilité, et je rappelle que même la PE a des limites. Par exemple, un ensemble peut être sous-dispersif. Schématiquement, vous pouvez très bien avoir un truc comme çà : Il faut notamment avoir cela à l'esprit avant de parler précipitamment de canicule durable en un endroit, à fortiori quand on ne peut s'empêcher de regarder à plus de 8 jours. Je n'entrerai pas dans l'éternelle discussion sur les performances GFS vs IFS. -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

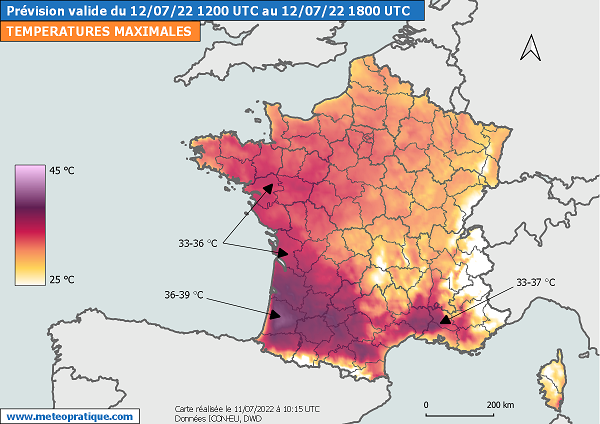

Bonjour, je suis un peu en décalage par rapport à vos discussions, je me permets juste de compléter la réponse appropriée que _sb a apporté hier à @edel, pour l'adapter simplement au contexte à partir de la simulation IFS déterministe. Bien entendu, l'évolution réelle à moyen terme de la situation pourra s'écarter plus ou moins de la prévision récente, c'est juste un scénario parmi d'autres. Le modèle américain prévoit par exemple une évolution différente. Un cut-off low est d'intensité maximale en haute troposphère. L'analyse IFS de 00 Z le 07/07 à 300 hPa montre bien la présence de deux anomalies cycloniques sur l'Atlantique, caractérisées chacune par un maximum de vorticité relative (tourbillon positif en rouge) et associées à une anomalie froide (non montré). La vorticité est due à la courbure des isohypses et au cisaillement horizontal de vent. Si on descend à 500 hPa, le tourbillon est moins fort, et plus bas il n'y a pas de minimum (c'est encore anticyclonique). La question à se poser est la suivante : quels processus atmosphériques font varier l'altitude géopotentielle à l'échelle synoptique ? Selon la théorie quasi-géostrophique de la circulation, en première approximation, on peut exprimer la tendance locale du géopotentiel en fonction de deux termes généralement dominants : l'advection de vorticité absolue (vorticité relative + tourbillon planétaire) et l'advection thermique différentielle (ou advection d'épaisseur). On néglige pour simplifier des contributions agéostrophiques et les effets diabatiques, qui jouent néanmoins un certain rôle dans l'évolution d'une goutte froide. Avec les cartes de modèles à disposition, il est en général assez facile d'évaluer l'advection d'un champ comme la température ou la vorticité, soit à partir d'une superposition de ce paramètre au géopotentiel (ou barbules de vent à la rigueur), soit directement à partir d'une carte représentant l'advection calculée (qui est un champ scalaire). Si on reprend la figure montrée précédemment, il y a par exemple pour l'anomalie cyclonique située la plus au sud, advection positive de vorticité à l'est, et advection négative de vorticité à l'ouest du maximum de tourbillon. Les advections sont représentées directement ci-dessous (rouge = advection positive, bleu = advection négative). Il s'agit là d'un schéma classique. Ces advections permettent le déplacement zonal de la dépression. Du 07/07 au 09/07, le thalweg se décale effectivement un peu vers l'est. On note que la forme des deux anomalies a changé, elles sont plus étroites et la vorticité est plus marquée, suite aux forçages et modifications du champ de vent : De fait, les advections de vorticité sont également notables. Le transport vers le sud de vorticité absolue lié à l'anomalie la plus septentrionale participe notamment à l'amplification du tourbillon entre les Açores et la péninsule Ibérique, les deux anomalies interagissant entre elles le jour suivant. Le 12/07, il en résulte un cut-off low unique et intensifié au large du Portugal (le géopotentiel à 300 hPa descend au-dessous de 944 gpdam) : La circulation cyclonique se prolonge aussi progressivement vers la surface. On n'a pas encore regardé les advections thermiques, mais elles participent à l'amplification du cut-off low. Voici donc les advections d'épaisseur 1000-500 hPa, pour illustration : Là où le champ d'épaisseur augmente (en rouge) en raison d'une advection chaude maximale vers 850 hPa, il y a une tendance à la hausse du géopotentiel au-dessus, vers 500 hPa. Là où le champ d'épaisseur baisse (en bleu) en lien avec une advection froide, il y a au contraire une tendance au creusement à 500 hPa. L'effet des advections thermiques différentielles peut tout à fait s'opposer à l'effet des advections de vorticité. L'instabilité convective souvent associée à une goutte froide permet le développement de nuages et précipitations, la libération de chaleur latente et la réduction du gradient thermique vertical. Les effets diabatiques contribuent alors petit à petit à la dissolution du système. Mais dans le cas qui nous concerne, il y a à visiblement peu de convection au-dessus de l'océan, ce qui favorise d'une certaine manière le maintien du cut-off low. La circulation dépressionnaire en basses couches advecte de l'air chaud sur le proche-Atlantique : Jusqu'au 14-15, notre cut-off est quasi-stationnaire, mais la situation est sur le point de changer. En effet, l'augmentation du gradient d'épaisseur entre l'océan et la péninsule Ibérique / Maroc où la masse d'air est brûlante (=> baroclinie) renforce la branche de jet d'altitude sur le flanc est du thalweg. Le 16/07, on visualise effectivement à 300 hPa comme à 500 hPa un jet streak (vent fort de secteur sud), alors que l'écoulement de nord-ouest est sensiblement moins rapide à l'ouest du thalweg. Par conséquent, l'advection de vorticité cyclonique s'accentue au nord-est de l'anomalie et le thalweg à inclinaison négative remonte vers le nord pour être absorbé ensuite par la circulation d'ouest, et interagir avec la zone barocline de grande échelle. Voici en effet l'advection de vorticité absolue à 500 hPa le 16 à 12 h UTC : A 850 hPa, on relève une forte advection froide (là où les isothermes croisent les isohypses de sorte que la circulation cyclonique transporte de l'air plus frais), tandis qu'une advection chaude concerne le golfe de Gascogne et les îles Britanniques : La masse d'air est au final significativement chaude en Europe de l'Ouest, l'isotherme 20 °C à 850 hPa englobant une grande partie de la France :- 395 réponses

-

- 17

-

-

-

Influence pression atmosphérique sur puissance du vent

Cers a répondu à un sujet de Pyram dans Questions - réponses sur la météo

La pression dynamique du vent est : Pd = 1/2 * rhô * v^2, rhô étant ici la masse volumique de l'air, v la vitesse du vent. La force exercée par le vent sur la surface S d'un corps exposé au vent est fonction de Pd, on a : F/S = Pd * Cx, avec Cx le coefficient de trainée. F étant proportionnel à v^2, si par exemple la vitesse du vent est multipliée par 2, la force exercée par le vent est multipliée par 4. Si rhô = Patm / (R*T) change à v constant, F est aussi modifiée, mais çà a moins d'influence qu'une modification de v. A 1000 hPa et 0 °C, Pd = 0,64 * v^2 A 980 hPa et +15 °C (air un peu moins dense), Pd = 0,59 * v^2 En s'élevant dans la troposphère, la masse volumique baisse et le vent généralement augmente. Un vent à 15 m/s près du niveau de la mer exerce près de deux fois plus de pression qu'un vent de même magnitude à l'étage moyen (car la densité de l'air est plus grande), mais deux fois moins de pression qu'un vent de 30 m/s à mi-troposphère. A 850 hPa et 0 °C, Pd = 0,54 * v^2 A 500 hPa et -25 °C (air très peu dense), Pd = 0,35 * v^2 -

Ca fait du bien de souffler après ces orages à répétition

-

De rien, même si tu ne dois pas en apprendre beaucoup dernièrement (le dernier article date d'avril mais patience, la suite arrivera) Les discussions techniques en prévision n'ont pas un but pédagogique. Car il ne s'agit pas seulement de publier une prévision, la discussion a aussi pour objectif d'expliciter la démarche ayant conduit à cette prévision. Je suis conscient que comprendre l'entiereté de l'analyse requiert un certain nombre de connaissances, que je tâcherai comme dis à plusieurs reprises d'expliquer via des articles dédiés.

-

Et y'en aura sûrement encore un peu, il faut que je retravaille sur mon SIG qui est un peu "brouillon". Quel avis sur les dernières versions ? Je dois dire qu'établir le zonage actuel pour la convection me prend du temps lors de situations complexes. Il se pourrait, dorénavant (ou parfois ?), que je représente uniquement la zone d'intérêt dans laquelle des orages seraient probables et/ou potentiellement violents faisant alors l'objet d'une discussion technique plus approfondie. Grosso modo, pas de zonage pour les régions où le risque orageux serait faible/isolé.

-

Merci pour ton avis (que je partage).

-

J'hésite entre deux solutions : proposer une carte qui réunit à elle-seule les phénomènes prévus pour une période donnée (çà ne posait pas de problème pour la prévision du jour mais çà peut par exemple vite devenir illisible), ou bien faire une carte par phénomène/événement.

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Effectivement, il est important à si long terme regarder la moyenne tout en analysant la dispersion, idenfier éventuellement la présence d'un ou deux tubes. Ce diagramme permet d'établir une tendance probable au réchauffement par rapport à la semaine en cours, sans pouvoir encore préciser l'intensité de la chaleur, ni sa durée d'ailleurs. On voit que le scénario GFS est complètement à l'extrémité de la PDF, donc il s'agit d'un événement très peu probable à l'instant où on en discute. -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Je te sens tendu. Ok j'avais mal compris ta phrase. Mais en raisonnant simplement en terme d'advection thermique, s'il fait significativement plus chaud à 850 mb qu'en 2003 lors des vagues de chaleur actuelles, cela signifierait que le climat s'est beaucoup réchauffé en peu de temps sur la région source. Est-ce possible ? Je ne sous-entends pas que le scénario montré (GFS) est totalement impossible dans un avenir 'proche', mais il est en tout cas peu probable. Dans l'ensemble GEFS, le Q90 est moins chaud. -

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Même si rare, il n'a pas fallu attendre le 21eme siècle pour avoir 20-24 °C à 850 hPa : Ensuite, pourquoi ferait-il 3 °C plus chaud au sol en 2022 avec une situation à 850 hPa similaire à celle de 2003 ? Pourquoi le gradient thermique dans la couche limite serait plus fort ? Enfin, tu montres une simulation à +252 h, mais avec une simulation à pareille échéance, il est facile de faire beaucoup de choses. Il faut avoir conscience du réchauffement climatique, mais le matraquage à ce sujet sur un forum dédié à la prévision du temps est lassant. Fin de la parenthèse.- 395 réponses

-

- 18

-

-

-

Ok, merci @thib91. Je rebondis seulement sur la fin du message : il n'est pas trop surprenant que 2022 soit plus chaud parmi les semestres secs, dans le contexte de réchauffement climatique, mais les années chaudes se répétent indépendamment des qtés de précipitations. Je me souviens d'un graphique (de Météo-France il me semble) qui montrait que "parmi les mois de MM humides depuis AAAA, ce mois de MM est le plus chaud".

-

Du 11 juillet au 17 juillet 2022, prévisions météo semaine 28

Cers a répondu à un sujet de serge26 dans Evolution à plus long terme

Les liens sont habituellement connus ici, c'est sur Meteociel : ENS_ECMWF GEFS