-

Compteur de contenus

132 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par hma

-

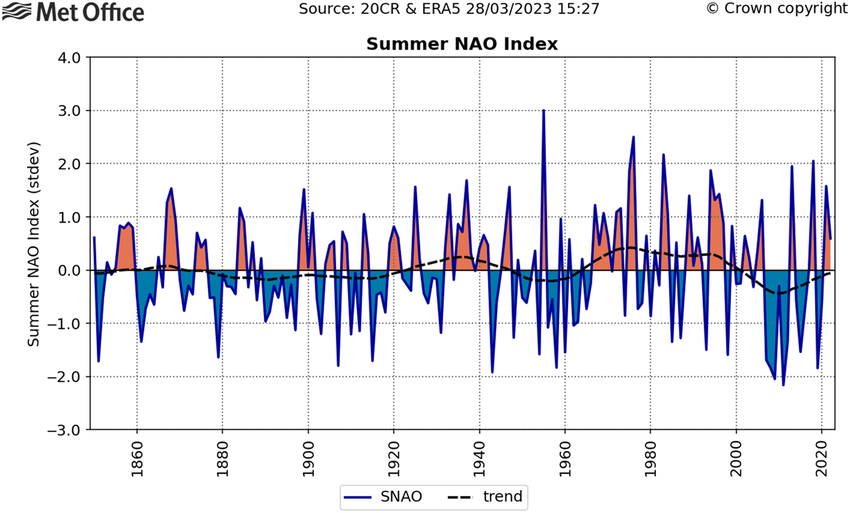

Concernant le décalage entre les tendances saisonnières et la réalité en été, la question est aussi de savoir pourquoi depuis 2007, il y a une récurrence prononcée à avoir de la NAO d'été négative (donc le régime des dépressions britanniques), à raison d'environ deux étés sur trois. Le graphique ci-dessous est assez interpellant à ce sujet; on est sorti d'une phase en SNAO+ vers le milieu des années 2000, et depuis c'est plutôt l'inverse (sauf exceptions très prononcées comme 2018 et 2022). J'ajoute par ailleurs que l'apparente sortie de cette phase via la courbe de tendances en pointillé est à considérer avec grande précaution. 2023 a connu une très forte SNAO-, et manifestement en 2024, on est partis sur un schéma semblable. Manifestement, les modèles saisonniers ne parviennent pas à intégrer (ou le font très partiellement) cette phase récurrence de NAO négative en été.

- 170 réponses

-

- 4

-

-

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

hma a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

Les coordonnées de la bouée Brittany (62163) sont plus à l'est sur la dernière mesure... Serait-elle partie à la dérive!? En tout cas, elle continue d'émettre: 128 km/h à 3 mètres, ça fait une estimation à 10 mètres de 152 km/h. Appréciable pour une bouée qui doit être en train de jouer à saute-mouton sur des montagnes liquides. -

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

Pour revenir sur la partie belge de la tornade du 23 octobre 2022, je confirme ce que @C.A. dit. Pour nous, depuis la frontière, ce serait la rafale descendante associée au RFD qui serait l'acteur principal, avec sur son flanc gauche de temps à autre un tourbillon en contact avec le sol. Il ne faut toutefois pas enlever le fait que c'est une enquête compliquée, j'ai personnellement passé quatre heures pour faire moins de 2 km de relevés, notamment dans les bois derrière Willaupuis. L'an passé, lors de l'outbreak du 19 juin, je m'étais retrouvé devant un cas de cohabitation similaire entre les deux phénomènes, et là les indices étaient très clairs: tornade + rafale descendante. Ici, c'est beaucoup plus subtil. C'est parfois à se demander si ce n'est pas davantage le mésocyclone très actif plus qu'une véritable tornade bien circonscrite qui provoque ces dégâts épars convergents. Pour avoir eu l'occasion de voir les imageries Doppler (que je ne peux diffuser ici malheureusement), le méso était toujours large et bien structuré lorsqu'il est entré en Belgique; le dipôle était bien net. Mais comme je le disais dans un précédent message, le seul comportement du vent que j'ai personnellement observé près de Willaupuis soulignait déjà sa présence. -

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

Ce dont nous sommes à peu près sûrs, c'est que le mésocyclone existe toujours bien en Belgique, jusqu'à Lessines au moins. Tant les radars (une fois qu'on fouille dans ce système qui s'hybride) que l'observation du comportement du vent attestent que l'orage est toujours bien en rotation. Par ailleurs, nous avons trouvé ce matin des dégâts près de Lessines justement, des investigations y sont aussi en cours. -

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

Ah pour l'avoir vu, je l'ai vu... Parce que c'est la mienne J'ai constaté le vent tournant en effet, mais nous avons continué à parcourir le coin hier, et nous ne trouvons pas de dégâts tornadiques, si ce n'est ponctuellement où un tourbillon pourrait avoir été actif sur le flanc gauche de la rafale descendante, l'acteur principal, et ce n'est pas continu. Nous n'avons pas encore tranché car les enquêtes se terminent aujourd'hui, et sont très compliquées. En clair, on voit à la fois de tout et de rien dans les dégâts côté belge. -

Recensement des tornades en France

hma a répondu à un sujet dans Phénomènes météorologiques violents

Bonjour à tous, Quelqu'un sait si des enquêteurs sont venus côté belge? Parce que chez Belgorage (et comme signalé plus haut), nous avons arpenté les secteurs de Braffe et de Willaupuis, et nous ne trouvons rien qui indique une tornade (pas de dégâts convergents, pas de trace d'aspiration...). Il semble même y avoir deux couloirs distincts. Ca ressemble plutôt à une rafale descendante dans les parages du (de l'ex-) RFD. Un de nos membres est d'ailleurs de nouveau sur place ce matin pour tenter d'approfondir et aller (ou non) dans le sens de Keraunos. A titre personnel, je serais heureux et intéressé d'échanger avec lesdits enquêteurs s'il y en a eu. -

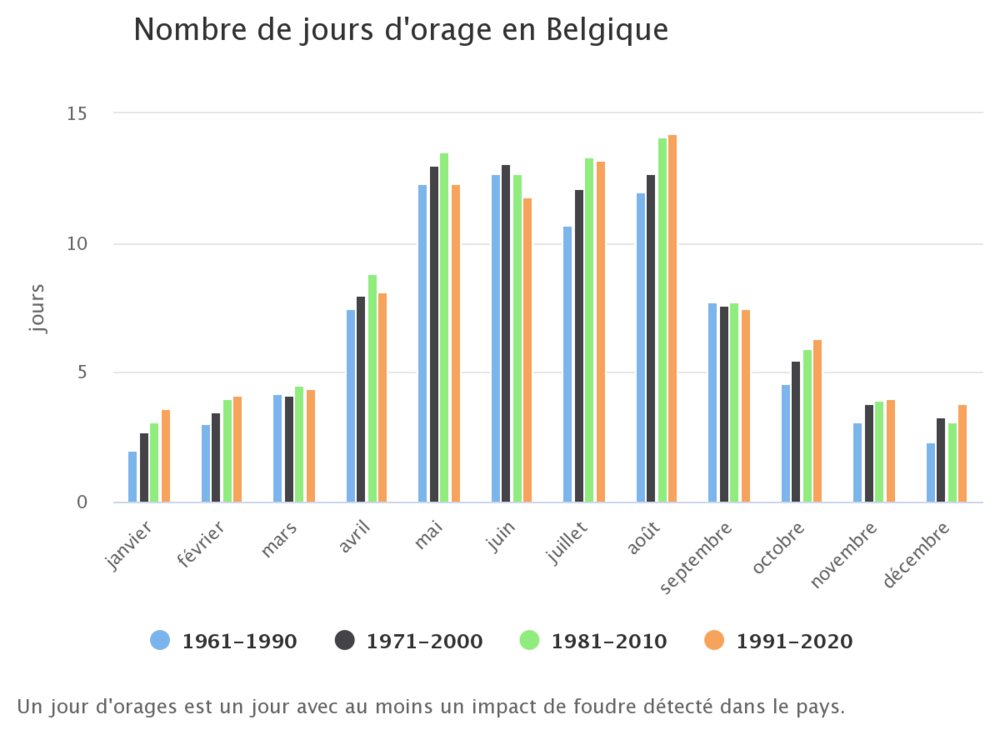

Pour alimenter le débat (et déterrer ce sujet par la même occasion), l'IRM a notamment publié récemment toutes les nouvelles normes climatiques 91-20, et particulièrement celle du nombre de jours d'orages en Belgique. Sur base annuelle, le changement par rapport aux normes 81-10 n'est pas significatif, pas contre on voit bien la croissance plus loin dans le passé. Ceci pourrait aller dans le sens d'un maximum d'activité orageuse dans les années 90 et au début des 2000's, comme lu par ailleurs sur ce sujet. Cela pourrait aussi dire que ces moyennes masquent une baisse réelle intervenant ces dernières années, le "passif" du tournant du siècle étant toujours pris en compte. Difficile cependant de tirer des conclusions là-dessus, même si une impression demeure... Pour la répartition sur l'année, il y a quelques choses intéressantes à en dire, et à relier aux évolutions atmosphériques constatées ces dernières années/décennies. Il y a une décrue entre les deux dernières normes en avril, mais et juin, alors que ça avait tendance à augmenter avant. Pour avril et mai, il y a peut-être un lien à faire avec l'assèchement du printemps (Toutes les normes sont ici) qui est prononcé. Il est vrai que ces dernières années, on a eu à plusieurs reprises des situations de blocage qui persistent au printemps, et selon les placements des centres d'action à fine échelle, on a soit des printemps très peu orageux et secs (comme en 2020), soit des marais barométriques propices à ce genre de chose, notamment sur la seconde décade de mai et en juin (2016 et 2018 ces dernières années). Il se fait que cette année, nous achevons l'un des mois de mai les plus orageux de ces trois dernières décennies, les orages étant dus aux traînes régulières. Cette observation me fait penser qu'historiquement, avril et mai devaient une bonne part de leurs orages aux régimes de traîne, et que c'est un peu ce que nous avons perdu depuis le début de ce siècle. En mars, qui récupère à présent les giboulées (qui existaient aussi en avril avant), on n'observe pas de décrue du nombre de jours d'orages. Malgré la relative décrue, juin me semble rester une valeur sûre pour de belles dégradations estivales (il a très peu fait défaut ces dernières années), et j'aurais tendance à attribuer la petite baisse aux mêmes causes (moins d'orages de traîne vu les insertions de hauts géopotentiels de plus en plus fréquentes). Il se fait cependant dépasser par août qui a désormais pris la place numéro 1 du mois le plus orageux, et ici la hausse se fait à travers les quatre normes, même si cela a ralenti entre 81-10 et 91-20. Je dois ici à nouveau me raccrocher à des ressentis qui valent ce qu'ils valent, et que j'ai déjà évoqué dans d'autres messages de ce sujet... J'ai personnellement observé, depuis que je m'intéresse aux orages (une vingtaine d'années), une tendance croissante à voir de beaux et forts orages en août, chose qui semblait bien plus rare au début de ce siècle. A noter que ce ressenti est partagé par des amateurs d'orages plus âgés, qui me faisaient savoir récemment qu'eux aussi avaient l'impression que des dégradations orageuses intéressantes en août était quelque chose "de ce siècle", et que c'était plus rare dans les décennies 80 et 90. Il est vrai que ces dernières années, août est le mois qui peut tout nous offrir par ici: traînes actives, piles électriques caniculaires, lignes de grains, supercellules... Seuls peut-être les grands MCS manquent à l'appel; on a plutôt tendance à les voir en juin. J'en viens à juillet, qui est sans doute le mois le plus paradoxal. Alors qu'il y a dans les chiffres une tendance à la croissance (même si arrêtée entre les deux dernières normes), l'impression générale des amateurs par ici est que c'est en train de devenir un mois réellement ennuyant, alors qu'au siècle passé, il passait pour une valeur sûre (au contraire d'août). Les dégradations organisées ont pratiquement disparu depuis une décennie, et le nombre de jours d'orage semble fourni par des cellules locales, notamment durant les épisodes caniculaires. L'an passé, nous avons fini juillet 2020 avec seulement trois jours d'orage pour tout le pays, ce qui est le plus faible nombre des trente dernières années, et sans doute un minimum absolu depuis que l'on fait des observations de ce type en Belgique. Cela nous fait d'ailleurs toujours rire entre amateurs quand on voit les chiffres du nombre de jours d'orage en juillet proches des normes, alors que l'on a systématiquement l'impression de s'ennuyer ferme pendant ce mois. L'hypothèse d'orages ponctuels, locaux et peu électriques pourrait résoudre l'équation de cet écart entre impression et chiffres. Et comme dit, à même taux d'orages, on est souvent plus occupés en août, sans doute parce que le caractère plus organisé s'affirme davantage durant ce mois... Quelques mots sur l'hiver qui semble aussi être de plus en plus orageux. Il y a quelques années, une connaissance avait fait un lien avec le caractère apparemment de plus en plus convectif des épisodes tempétueux. En prenant des données de vent d'Eindhoven (faute d'avoir des infos suffisamment fines pour Uccle), il avait montré un écart croissant entre le vent moyen et les rafales à travers les décennies, chose qu'il attribuait en partie à une contribution convective allant croissant. Enfin, on observe aussi une croissance significative pour octobre, mais pour ce mois, je n'ai pas d'hypothèse suffisamment fournie pour tenter d'expliquer cette augmentation. Je dois cependant dire que ces chiffres du nombre de jours d'orage sont sans doute loin d'être d'une précision redoutable, tout simplement parce que le système de détection des éclairs en Belgique, SAFIR, n'a été mis en route que dans les années 90, et qu'auparavant, cette statistique reposait sur les rapports des observateurs, sur lesquels on peut émettre des réserves, tant pour le signalement que pour l'observation: le réseau n'était pas d'une densité folle, des orages pouvaient passer à travers les mailles du filet et, par ailleurs, un coup de tonnerre isolé pouvait sans doute être confondu avec d'autres bruits.

-

En effet, c'est la suite. Quand les nuages commencent à aller franchement s'enrouler autour du centre (et les précipitations qui vont avec), c'est que le sting jet, s'il a eu lieu, est déjà terminé depuis un moment.

-

Corrigez moi si je me trompe, mais j'ai quand même cette impression que le maximum de vent associé au sting jet n'est pas vraiment entré dans les terres. Certes le relief a sans doute joué un rôle, mais le propre du SJ et de sa composante verticale, c'est justement de pouvoir faire fi de la rugosité (ou en tout cas en être moins contrarié) et de pousser de très fortes rafales dans l'intérieur des terres. Ici, ça n'a pas vraiment été le cas, pas plus loin que Vannes. Hier soir, au moment où la pointe nuageuse visait Belle-Ile, l'espace à son avant, au départ bien dégagé, s'était déjà bien encrassé. Les températures renseignées sur base des images infrarouge notaient un refroidissement notable: on est passé d'une dizaine de degrés (soit un ciel pratiquement dégagé) à des températures comprises entre 0 et -10°C, chose que j'attribue à la formation de nuages de basse altitude. En clair, il y avait déjà un bon paquet de stratus et de stratocumulus dans la zone d'action du sting jet. Je m'étais même posé la question quelques minutes avant les 186 km/h de Belle-Ile, mais au vu de ce qu'il s'est passé dans les dizaines de minutes suivantes, je fais l'hypothèse que le SJ était déjà en cours d'essoufflement à son arrivée sur les côtes du Morbihan. Il a juste eu le temps de taper Belle-Ile avant de perdre son influence avec la surface j'ai l'impression. Vraisemblablement, les terres ont échappé à son paroxysme qui a sans doute eu lieu en mer. Il n'est pas illusoire d'imaginer que les 200 km/h aient pu être atteints au large, même à 10 ou 20 km à peine de Belle-Ile.

- 591 réponses

-

- 10

-

-

-

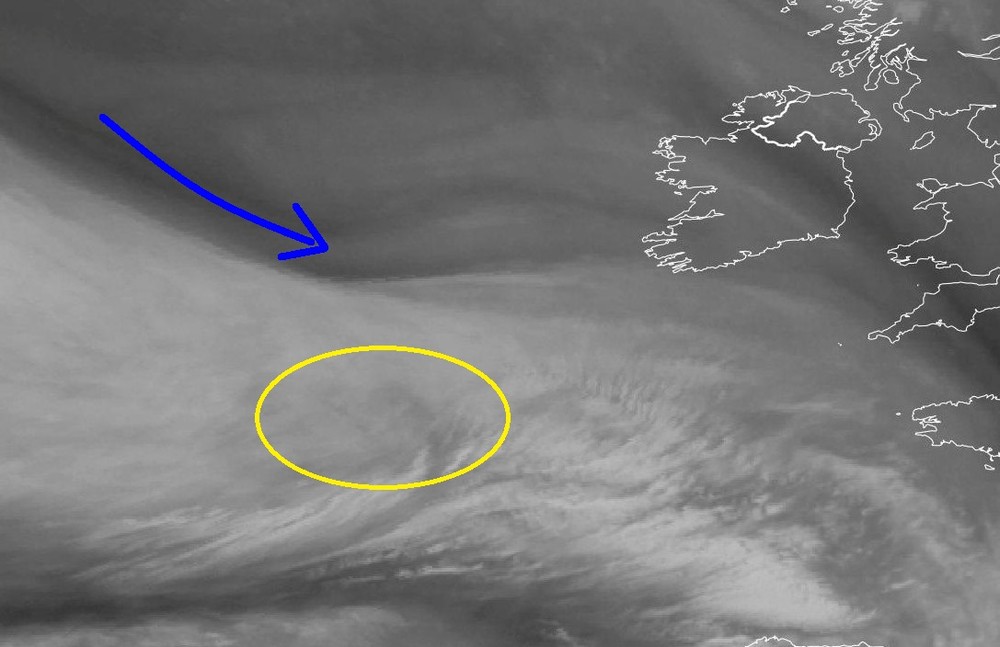

Bon le gif est vite fait, mais ça vaut le coup de regarder ce qu'il se passe dans la partie droite de la pointe nuageuse. La vitesse à laquelle les lambeaux se déplacent vers le sud-sud-est, c'est quelque chose!

- 591 réponses

-

- 13

-

-

-

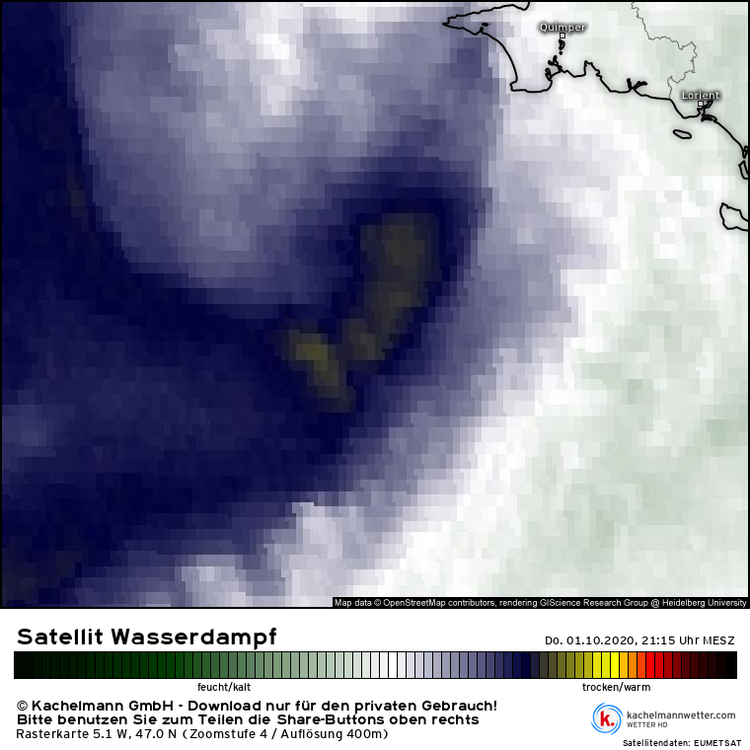

Au vu de l'aspect présenté par les imageries satellitaires vapeur d'eau, on peut raisonnablement se dire que ça doit dégager sévère dans les zones jaunâtres...

- 591 réponses

-

- 20

-

-

Cold conveyor belt. C'est le flux qui fait le tour de la dépression par la gauche, passant à son nord, puis à son ouest et finissant au sud du centre dépressionnaire.

-

Coups de vent - saison 2020/2021

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Prévisions à court et moyen terme

C'est aussi ce genre de choses qui pourrait faire que le réseau officiel ne mesure même pas les plus violentes rafales d'Alex... Quelqu'un peut-il se dévouer pour aller passer la nuit à la pointe des Poulains sur Belle-Ile, anémo avec lui? La Science lui dit merci! Tout ça pour dire que, en prenant la station officielle sur Belle-Ile et si on suit le scénario Arome à la lettre, elle ne serait même pas bien placée pour mesurer le pire... -

Coups de vent - saison 2020/2021

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Prévisions à court et moyen terme

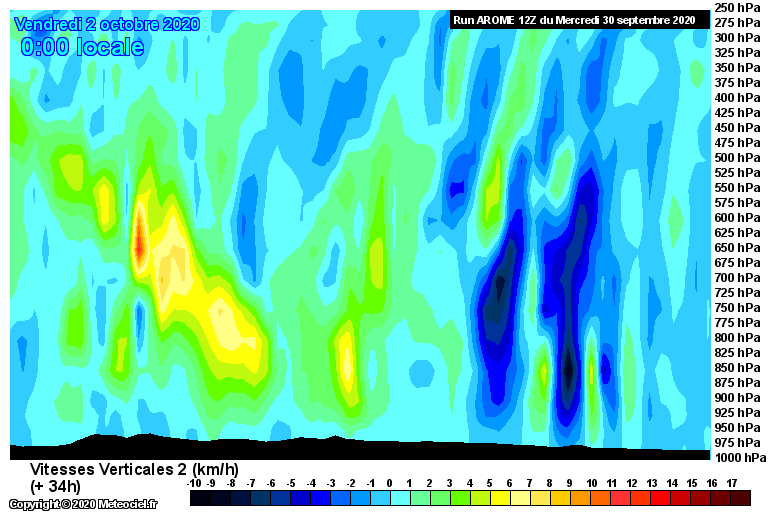

Toujours ces fortes subsidences modélisées par Arome... Voici une coupe à travers le quadrant sud de la dépression, selon une orientation quasiment ouest-est. Ca dégringole véritablement dans la moitié basse de la troposphère. Le vecteur vertical n'est que d'une dizaine de km/h, mais en vecteur réel (en oblique donc), ça devrait être un sacré toboggan! Je rebondis sur la carte du vent moyen: cette forme de goutte correspond vraiment bien à l'idée d'un flux qui descend en oblique et vient s'étaler à la surface. A noter que, par rapport à la coupe, le maximum de vent en basse couche est juste en bordure est de la première forte subsidence. Bref, on voit dans les modèles ce que la théorie nous enseigne en matière de sting jet. Ca ne veut pas encore dire que ça aura forcément lieu, mais les arguments sont solides. Et un vent moyen de 140 km/h, j'ai quand même du mal à concevoir ça comme provenant d'une simple CCB, même carabinée...- 770 réponses

-

- 12

-

-

-

L'anomalie d'altitude est en embuscade au nord du tourbillon de surface. Jusque là, très classique, mais la mise en phase va effectivement commencer dans les prochaines heures.

- 591 réponses

-

- 11

-

-

Coups de vent - saison 2020/2021

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Prévisions à court et moyen terme

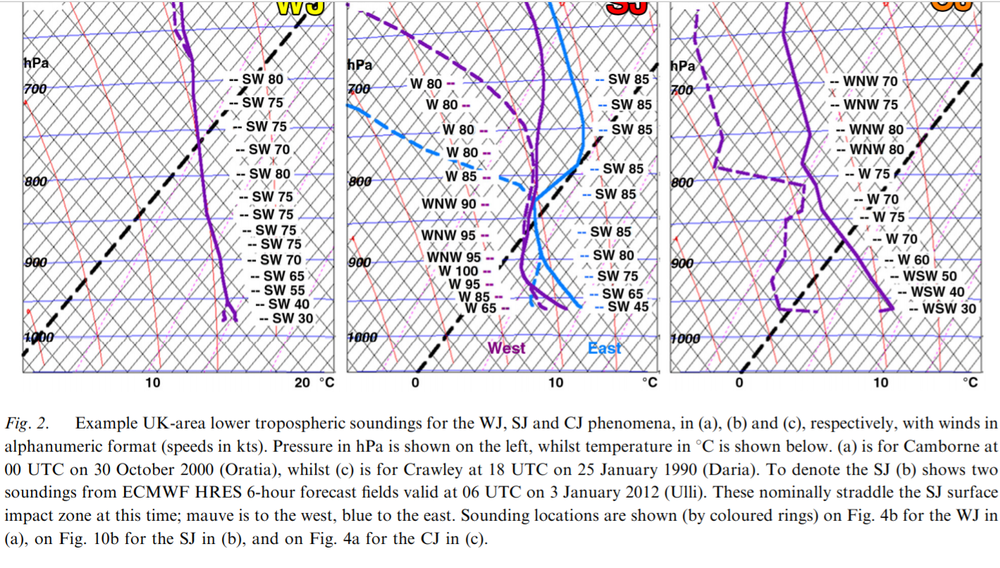

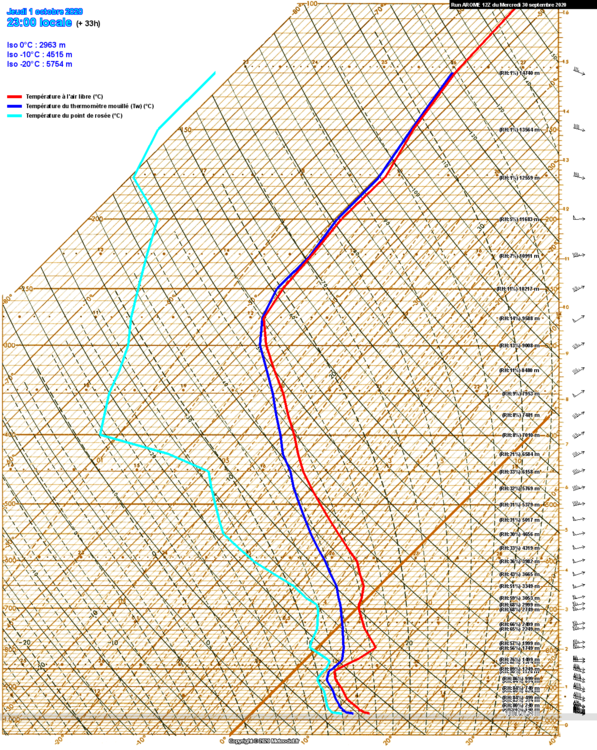

En charcutant le champ dépressionnaire, on trouve bien les traces d'un sting jet dans les modélisations d'Arome 12z. Premièrement, des lambeaux de subsidence qui alternent avec des bandes d'ascendances. La coupe ci-dessous relie les isobares 985 hPa du NNE (gauche) au SSO (droite). Ce n'est pas peu dire qu'il y a de solides mouvements verticaux dans cette petite dépression virulente et, concernant les mouvements subsidents, ils sont à la bonne place, dans la zone de frontolyse du front chaud de retour. Comme je le disais tantôt, un sondage fait dans cette zone peut apporter des arguments supplémentaires. La difficulté vu le petit rayon de la tempête, c'est d'aller taper au bon endroit. Normalement, un sondage dans une partie d'atmosphère sous l'emprise d'un sting jet, ça doit ressembler à ça (image du centre, tiré de Hewson & Neu, Cyclones, windstorms and the IMILAST project): L'inversion à cet endroit de la tempête, avec une couche bien humide en-dessous et de l'air très sec au-dessus est typique de la forte subsidence associée à un sting jet. S'il n'y en avait pas, on aurait le profil typique plus instable observé dans les cold conveyor belts. J'ai donc tenté d'aller chercher un sondage prévisionnel dans la partie d'Alex où sont actifs les vents les plus forts. Bien que moins prononcé, on retrouve ce pattern de la présence d'une subsidence, et je pense que l'état de l'atmosphère (après avoir pioché à plusieurs reprises à différents endroits du quadrant sud entre 22h00 et 1h00) représenté ci-dessous est celui qui s'approche le plus de ce qu'on devrait trouver avec un sting jet, à savoir une subsidence d'air sec qui établit une inversion assez basse entre 1 et 2 km d'altitude. Un peu de convection, même très peu profonde, suffit alors à transférer les vitesses du jet qui s'établit à ce niveau vers le sol.- 770 réponses

-

- 16

-

-

-

Coups de vent - saison 2020/2021

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Prévisions à court et moyen terme

S'agissant d'une dépression dont la structure est plus proche du modèle de Shapiro-Keyser (séclusion chaude, pas d'occlusion, front chaud de retour...) que du modèle norvégien, les conditions sont présentes pour un sting jet. Il faut toutefois pouvoir le confirmer autrement qu'uniquement par les observations satellitaires. Faire un sondage prévisionnel dans Arome 12z ce soir pourrait confirmer que c'est bien ce que le modèle voit. J'ajoute qu'Arpège déjà montre une forte subsidence dans le quadrant sud-ouest de la dépression, mais vu la taille des mailles il doit rater les descentes à plus fine échelle. Je préparais justement un article depuis quelques temps là-dessus, je vous en fais part (et suis ouvert aux retours et remarques): Les tempêtes européennes comparées aux modèles théoriques Pour le coup, j'aurais pu encore attendre et prendre cette tempête comme exemple, car sa cyclogénèse est vraiment très intéressante.- 770 réponses

-

- 10

-

-

-

Coups de vent - saison 2020/2021

hma a répondu à un sujet de Sebaas dans Prévisions à court et moyen terme

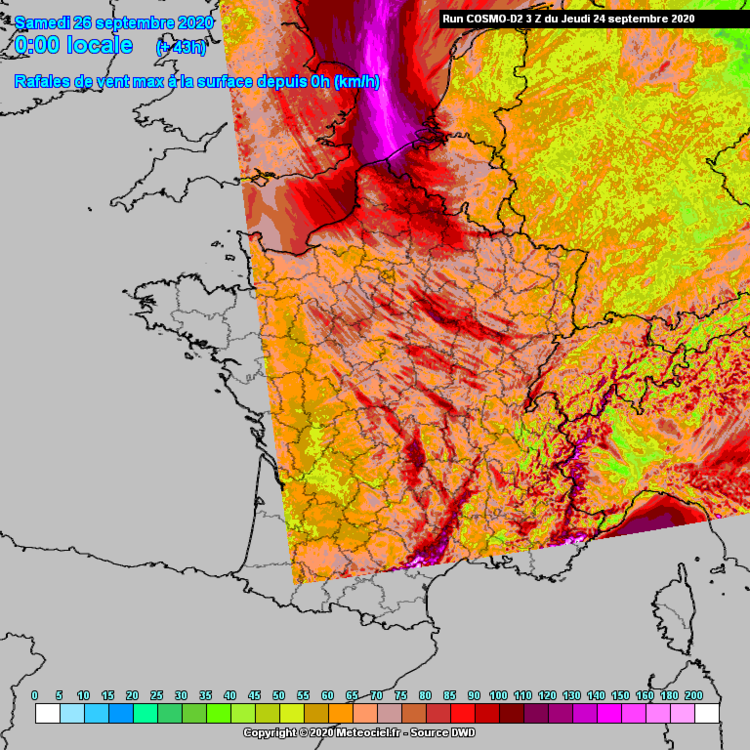

Au nord aussi, possibilité d'un gros coup de vent voire vraie tempête sur les côtes. Cosmo est assez extrême dans sa modélisation (surtout pour la période de l'année), avec un creusement se déplaçant selon une trajectoire un peu inhabituelle et une composante convective marquée. Arome voit aussi ce creusement, mais avec un maximum de vent moins intense (120-130 km/h) et davantage décalé vers la Zélande et l'est de la cote belge. -

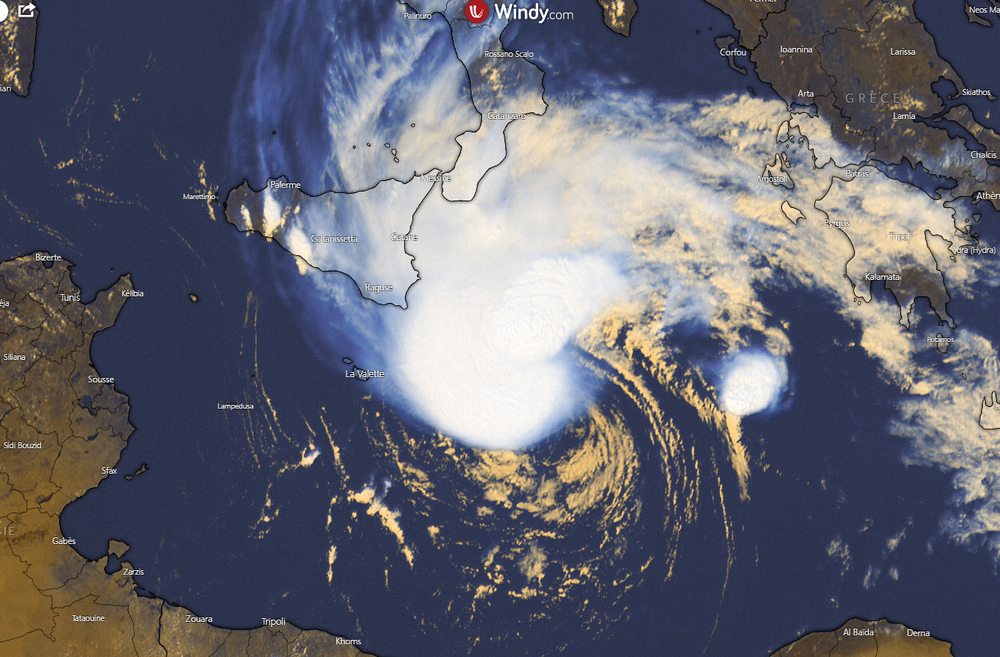

Je me pose également la question. Si on suit le scénario proposé par Icon, on a clairement un coeur chaud qui se propage jusqu'en moyenne troposphère et le centre dépressionnaire qui devient relativement vertical. Pour que le système devienne vraiment tropical, il faut que l'anomalie chaude du centre dépressionnaire se propage jusqu'à la tropopause et y établisse un anticyclone d'altitude, avec un flux sortant (que l'on repère entre autres par les faisceaux de cirrus sortant sur les images satellites). Le problème est de savoir concrètement ce qu'il se passe au sommet de Ianos. On n'a pas de sondage, et les modèles sont avares en données de géopotentiel et températures à 300 hPa et environ. Le seul champ que je connaisse est sur Wetter3, et c'est tiré de GFS. On y voit (ou plutôt distingue) pas vraiment d'anticyclone d'altitude, mais plutôt une légère dépression d'altitude (le 952 dam près du centre). Par contre, il semble y avoir un environnement bien chaud (c'est relatif évidemment) au niveau du système, sans doute lié au dégagement de chaleur latente lié à la convection. Je n'irais donc pas jusqu'à dire que ça devient tropical, mais nous aurions là un système subtropical particulièrement bien élaboré.

- 73 réponses

-

- 10

-

-

-

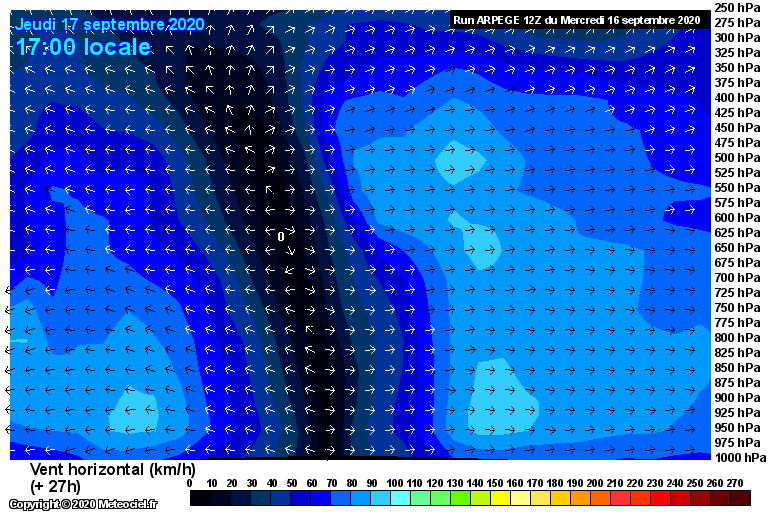

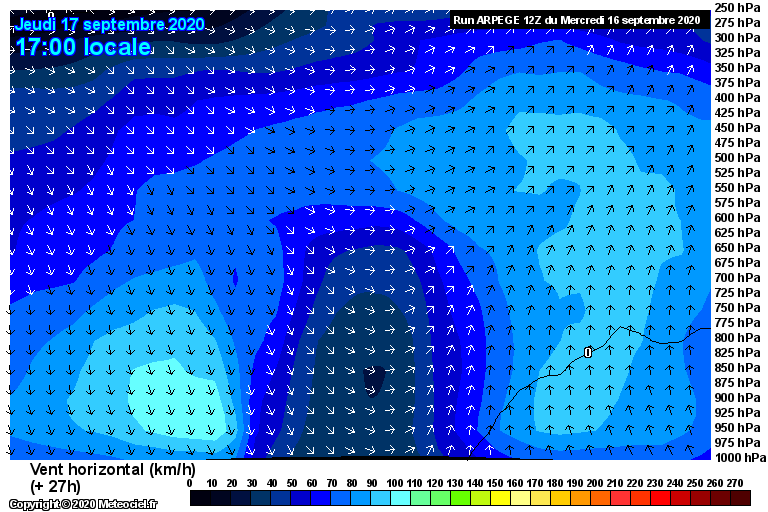

Arpège semble effectivement vouloir tenter de "subtropicaliser" le bazar. Le coeur chaud est assez ténu, mais on note des maxima de vent dans les basses couches (caractéristique typique des cyclones tropicaux). Ca se note surtout sur le flanc ouest (première image à gauche) et le flanc sud (seconde image à gauche). Les deux autres quadrants sont moins typiques, le système conserve donc une certaine asymétrie, constat renforcé par le centre dépressionnaire incliné vers le nord avec l'altitude.

-

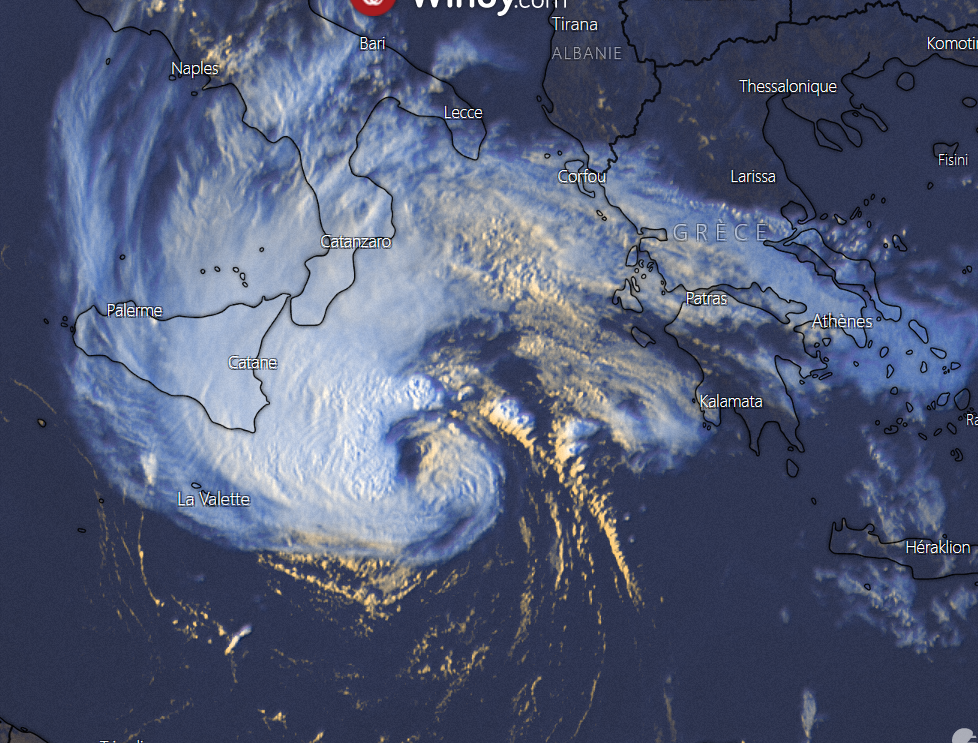

Il y a des tempêtes tropicales atlantiques qui ont déjà tiré une bien plus laide tronche que la présentation du système ce soir. Ca ne veut pas forcément dire qu'il a déjà ses caractéristiques subtropicales, mais avec la convection qu'il génère, il a les bonnes cartes en main pour y aller. A comparer avec l'image du début d'après-midi.

- 73 réponses

-

- 13

-

-

Il y a aussi une modification que personnellement j'observe depuis quelques années, mais pour laquelle il est difficile de trouver des chiffres pour appuyer mon ressenti, c'est la difficulté qu'ont les talwegs d'altitude à bien plonger dans le golfe de Gascogne, permettant à l'Europe occidentale d'associer instabilité et dynamique favorable en altitude. On le voit encore ces temps-ci, on a un jet stream pas trop loin de nos régions, mais que ne méandre pas et a au contraire tendance à rester relativement rectiligne. Et quand le plongeon des bas géopotentiels se fait, j'ai cette impression (mais une nouvelle fois, difficile d'étayer ça quantitativement) que les Spanish Plumes qui sont le réacteur principal à MCS pour la Belgique (et le nord de la France par extension) ne marchent plus aussi bien qu'avant. Il y a sans doute un lien à faire avec la vigueur du plongeon des talwegs à l'ouest de la France, mais je pense aussi à d'autres causes, la première étant une atmosphère souvent trop sèche. Résultat, par flux de sud-ouest, on a des multis généralement de taille restreinte (mais qui peuvent toutefois être bien électriques), mais plus de grands systèmes organisés.

-

Il y a quand même une subtilité qui a son importance, c'est que ce régime océanique d'été est assez haut en latitude. On peut très bien avoir de régulières perturbations sur les Iles britanniques, qui lèchent sous une forme affaiblie les régions côtières de la Manche et de la mer du Nord (apportant des stratocumulus et à peine quelques gouttes) tout en ayant de la chaleur plus au sud (sur un bon deux-tiers de la France). Théoriquement, ces régions sont toujours dans le flux d'ouest, mais en marge sud, avec des cloches de géopotentiels bien hauts, un déplacement d'air très lent et un fort ensoleillement qui assure une bonne chauffe. C'est même un pattern que je trouve de plus en plus fréquent ces derniers étés, et notamment 2015 qui, de mémoire, a longtemps présenté cet espèce de flux d'ouest mou pendant que les Britanniques prenaient perturbations sur perturbations. En Belgique, on se retrouvait avec un temps insipide (souvent nébuleux) mais des pluies relativement rares, le tout dans une ambiance thermiquement de saison voire légèrement au-dessus des normes, et le souvenir que la chaleur était bien présente en France (rappel pour ma part d'un cagnard infernal pendant que j'étais en vacances dans le Tarn à la mi-juillet). La sortie d'ECM pour dimanche est par ailleurs bien illustrative de ce flux d'ouest mou mais incapable d'empêcher une certaine chaleur sur les deux tiers sud de l'Hexagone. Une chaleur certes modérée, mais si on veut trouver des températures normales par ce type de régime, il faut venir par ici (la Wallonie c'est vraiment super vous savez, malgré les clichés), et pour l'amateur de frais humide, on lui conseillera plutôt l'Irlande ou l'Ecosse. J'ai vraiment l'impression de revoir les mêmes cartes qu'il y a cinq ans...

-

Suivi du temps dans le Nord - Février 2020

hma a répondu à un sujet de Bouteiller dans Le temps en France

Dans mon village sur son éperon, le vent fait forte impression. J'aurais même tendance à dire que c'est plus marquant que Ciara. A la différence de cette dernière, le rapport entre le vent moyen et les rafales est plus faible, donnant une impression de souffle quasi-continu. Grande douceur aussi, on ne ressent aucune fraîcheur malgré le vent. C'est vraiment particulier. -

La ligne de grains qui traverse la Belgique en ce moment a donné une rafale de 108 km/h à Uccle et une autre de 119 km/h à Chièvres (Hainaut).

.thumb.png.a46edd3137858a82119bf9dcdfd5481a.png)