-

Compteur de contenus

13 272 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

46

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par TreizeVents

-

Suivi de la composition gazeuse de l'atmosphère

TreizeVents a répondu à un sujet de _sb dans Evolution du climat

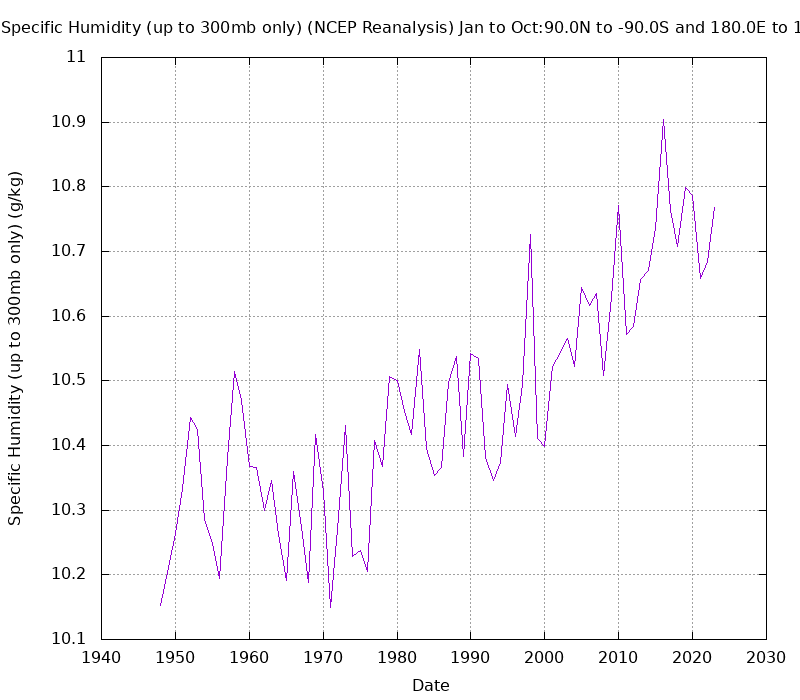

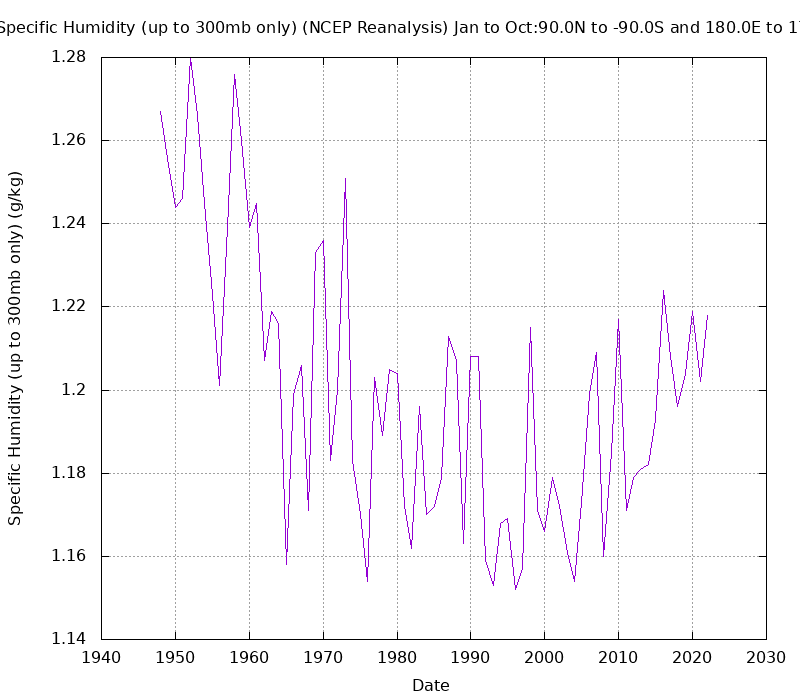

On peut visualiser des données sur l'humidité (relative et absolue) via les reanalyses, ce n'est pas toujours parfait mais c'est toujours mieux que rien. Ici les données janvier - octobre (pour avoir 2023) à 1000 et 500 hPa. Je ne sais pas si les hautes valeurs à 500 des années 40/50 sont réelles / cohérentes ou si c'est des scories (peu de données de départ pour avoir une reanalyse fiable). -

Suivi de la composition gazeuse de l'atmosphère

TreizeVents a répondu à un sujet de _sb dans Evolution du climat

The Atmosphere Has Become Increasingly Unstable During 1979–2020 Over the Northern Hemisphere Étude très intéressante qui met en lumière une augmentation sensible de l'instabilité atmosphérique dans l'hémisphère nord ces dernières décennies ; schématiquement l'augmentation des températures et de l'humidité dans les basses couches entraîne une augmentation de la CAPE (énergie potentielle de convection disponible). Ces résultats sont cohérents avec les effets attendus du RC et l'accroissement des phénomènes météorologiques violents. -

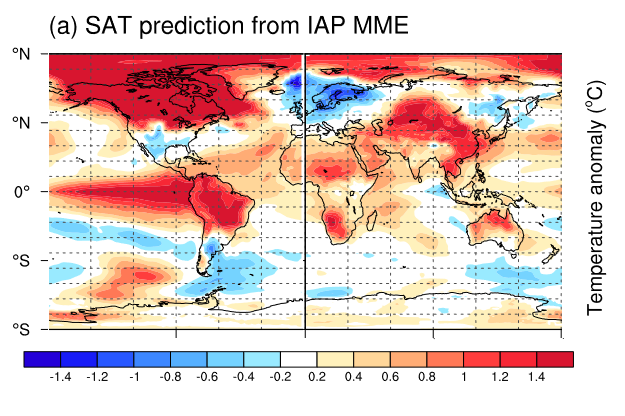

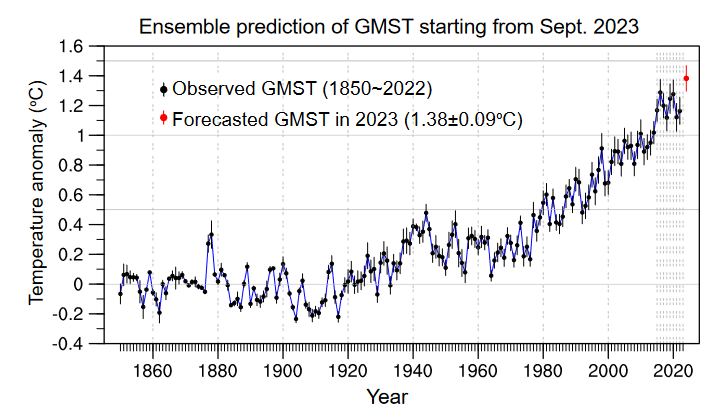

Dans une étude publiée sur la revue scientifique Springler hier, des chercheurs de l'institut de physique atmosphérique de l'académie de Chine se sont penchés sur les prévisions de l'hiver à venir en s'appuyant sur les observations des derniers mois et les prévisions numériques : Will the Globe Encounter the Warmest Winter after the Hottest Summer in 2023 ? Traduction du résumé : Au cours de l’été et de l’automne 2023, la planète a connu une période extrêmement chaude, tant sur les océans que sur les continents. Les records consécutifs de température moyenne de la surface ont amené de nombreuses personnes à spéculer sur l’évolution de la température mondiale au cours du prochain hiver boréal 2023-2024. Dans ce rapport, comme le montre la prévision de la moyenne d'ensemble multimodèle (MME) publiée par l'Institut de physique atmosphérique de l'Académie chinoise des sciences, un événement El Niño moyen à fort dans le Pacifique oriental atteindra sa phase de maturité dans le courant de l'hiver, ce qui tendrait à provoquer des conditions anormalement anticycloniques sur l'ouest du Pacifique Nord et impacter en conséquence le climat hivernal en Asie de l'Est et en Amérique du Nord. Malgré une certaine incertitude due à une variabilité atmosphérique interne imprévisible, la température moyenne mondiale de surface (GMST) au cours de l'hiver 2023/24 sera probablement la plus chaude de l'histoire enregistrée en raison à la fois de l'événement El Niño et de la tendance à long terme au réchauffement climatique. Plus précisément, les latitudes moyennes et basses de l’Eurasie devraient connaître un hiver anormalement chaud, et l’anomalie de la température de l’air en surface en Chine dépassera probablement 2,4 écarts types au-dessus de la climatologie. Remarque intéressante, la modélisation présentée laisse entrevoir la possibilité d'un hiver frais sur l'Europe, dans le sillage d'une activité zonale sensiblement affaiblie en Atlantique nord. Par contre sur la température globale, la prévision est sans surprise, on va probablement crever le plafond :

- 339 réponses

-

- 10

-

-

-

- el nino

- douceur excessive ?!

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Du 04 décembre au 10 décembre 2023 - Prévisions météo semaine 49

TreizeVents a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Petit conseil : souvent le mieux pour déceler l'origine des masses d'air c'est de regarder les champs de Theta E. Par exemple ici sur le CEP, en prenant isolément certaines échéances on peut trouver à l'instant T des cartes qui ne donnent pas l'impression d'un flux de sud-ouest, mais quand on prend de la hauteur en regardant l'animation des Theta E les déferlements successifs de masses d'air d'origine subtropicales sautent aux yeux : Au passage, Ni le RC, ni El-Niño ne favorisent les flux de sud ouest - c'est même tendanciellement plutôt l'inverse.- 102 réponses

-

- 18

-

-

-

Du 27 novembre au 3 décembre 2023 - Prévisions météo semaine 48

TreizeVents a répondu à un sujet de Virgile dans Evolution à plus long terme

N'enterrez pas un hiver qui n'a pas encore officiellement commencé : fin novembre est souvent une période de contrastes exacerbés où les attentes impatientes des hivernophiles qui émergent de la saison chaude se font souvent doucher par des revirements brutaux des modèles. J'ai un souvenir douloureux d'une année où on avait pris +15° à 850 hPa en 24 heures sur une prévision à J+3, ce qui n'avait pas empêché des beaux épisodes plus tard. On repart peut-être pour une nouvelle séquence douce et humide, mais la route est longue jusqu'à Noël et encore plus jusqu'à la St Valentin ! 🤞- 277 réponses

-

- 44

-

-

-

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Tranquillement mais surement, aujourd'hui on va probablement enregistrer le 11è jour consécutif avec RR >= 10 mm à Dax (et le 13è en 14 jours). Je me demande si une telle série a déjà été observée, parce que cela ne doit pas être courant ( @Arkus, @Ventdautan ?). -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Bien vu Arôme pour le petit fond de thalweg venant mourir sur les côtes du sud de l'Aquitaine en fin de journée : On devine bien l'enroulement qui est rentré dans les terres au sud de Mimizan sur l'animation radar : -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Bonsoir les sud-ouestaux mouillés 😅 Je viens de passer le seuil de 320 mm en 17 jours. Encore de nombreuses averses aujourd'hui, parfois orageuses et accompagnées de grésil, laissant 12 mm de cumul provisoire soit la journée la moins humide depuis le début du mois. Cette fois, la mousson automnale est bien présente... -

Statistiques et anomalies climatiques globales

TreizeVents a répondu à un sujet de Sam82 dans Evolution du climat

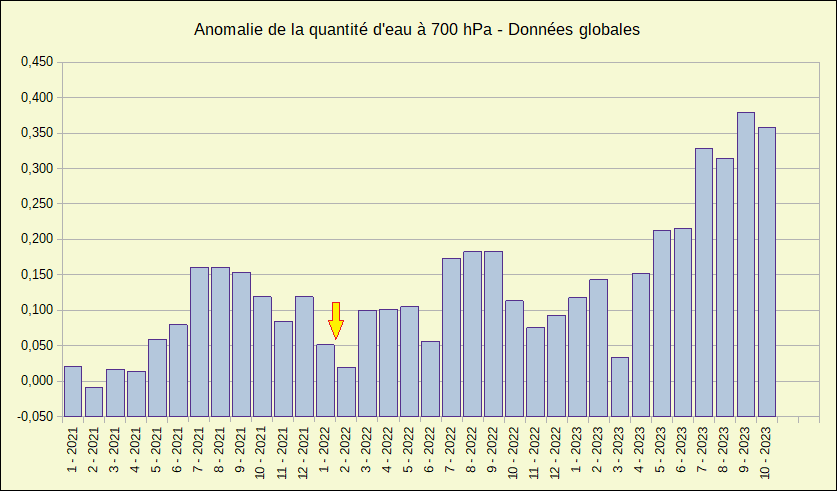

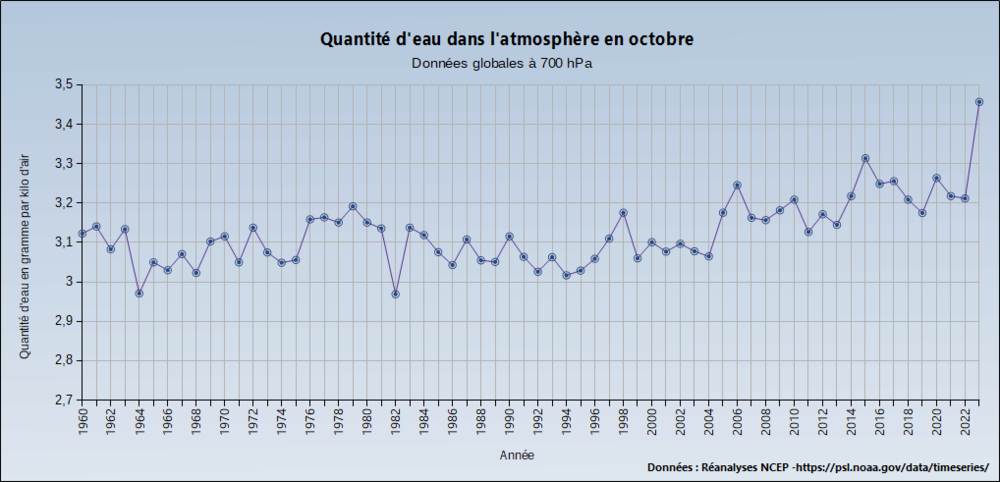

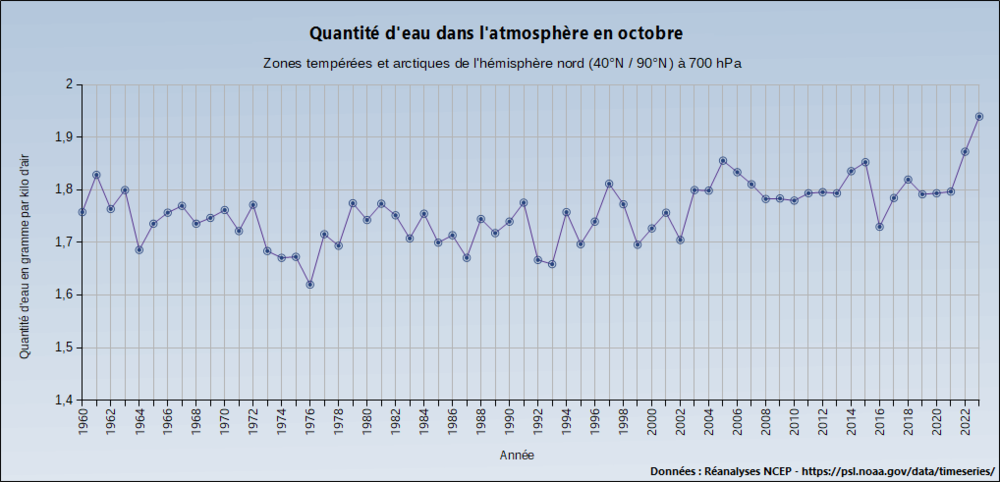

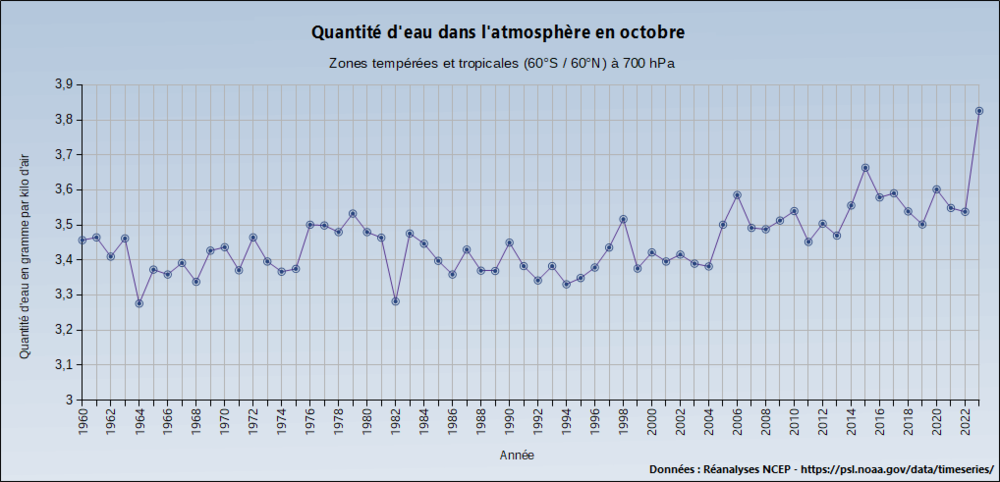

Remarque connexe aux anomalies globales : les températures des océans battent des records absolus depuis le printemps dernier et la conséquence directe c'est une hausse sensible de l'évaporation. On en retrouve le résultat sur la quantité de vapeur d'eau à moyenne altitude : qu'on regarde le globe dans son ensemble, le monde hors régions polaires, ou l'hémisphère nord hors tropiques, on tourne sur octobre à ~12 % d'eau en plus que la moyenne des dernières décennies et ~4% de plus que les précédents records. Colossal. On pourrait penser à un impact du Tonga, mais temporellement son éruption qui a eu lieu en janvier 2022 ne "colle" pas avec cette envolée de la vapeur d'eau qui n'a démarré que 15 mois plus tard. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Coeur sur vous les voisins qui ne dorment plus non plus. Moi c'est les pétards à répétition qui m'ont sorti du lit... -

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

-

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

Bon rien àavoir avec ce qu'il se passe plus au nord, mais séquence de vent de sud-ouest foehné très turbulent sur le sud Landes. Les rafales ne sont pas monstrueuses dans l'absolu mais ca change sans arrêt de direction de manière brutale, et cela fait un boucan d'enfer. Au passage 13,4° à 23h30 et 21,3° toujours en hausse à 1h30. -

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

-

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

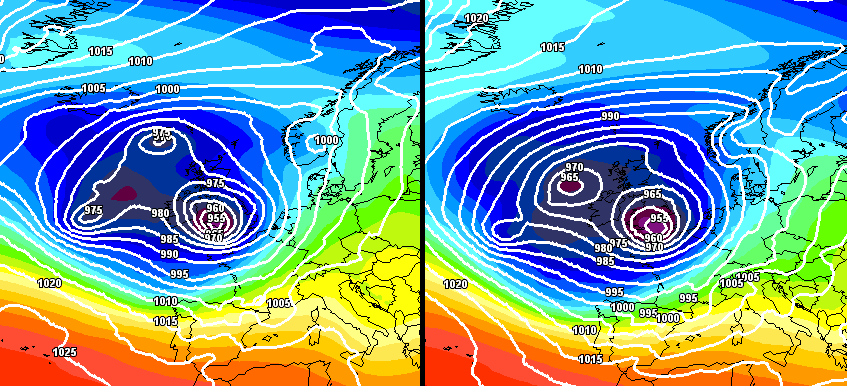

Ce n'est pas exactement du suivi, mais quand on a connu l'ouragan de 1987 ou Lothar 1999 qu'on n'a littéralement pas vu venir, puis un Klaus 2009 bien anticipé environ 3 jours à l'avance, je reste bluffé de la performance des modèles sur Ciaran. Ci-dessous, l'une des cartes c'est la dernière sortie de GFS 12z en modélisation pour demain matin, l'autre c'est le GFS 12z de jeudi dernier pour la même heure. Les modèles restent imparfaits, ont toujours leurs couacs sur telle ou telle situation, mais dans le cas de Ciaran je pense qu'on peut largement prendre le temps de saluer le travail des chercheurs et modélisateurs. -

Prévisions Sud-Ouest - Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Humeur des Cieux dans Prévisions à court et moyen terme

Je ne suis pas spécifiquement inquiet sur les cumuls envisagés sur Landes / Pyrénées Atlantiques. Oui ce sont de bons cumuls, mais rien d'exceptionnel pour la région et l'épisode arrive en quelque sorte au "bon moment" avec des sols qui sont certes très humides en surface mais loin d'être saturés en profondeur. Les cours d'eau de la région sont tous dans le vert : l'Adour pointe à 25 m3/s à St Sever (normale mensuelle : 45) et le Gave de Pau est déjà redescendu à 50 m3/s (normale 70) après 4 crues légères successives fin octobre. Pour faire un parallèle pas si lointain, on a encaissé en novembre 2019 : - 503,0 mm à Dax après déjà 148,4 mm en octobre, - 462,9 mm à Biarritz après déjà 205,8 mm en octobre, - 365,6 mm à Mont de Marsan après déjà 96,6 mm en octobre, - 321,0 mm à Pau après déjà 92,7 mm en octobre - 264,6 mm à Bordeaux après déjà 98,8 mm en octobre La Midouze (secteur Mont de Marsan) avait eu une crue remarquable en milieu de mois, qui s'était propagée sans dommages particuliers à l'Adour aval, mais sinon sur l'ensemble du mois c'est 0 jours de vigilance crue pour les Pyrénées Atlantiques, 1 jour pour le Gers, 3 pour la Gironde mais uniquement pour des débordements côtiers dans l'estuaire liée à des fortes marées combinées à des surcotes, et 5 jours pour les Landes. Rien de franchement exceptionnel au regard des cumuls mensuels. On s'oriente vers un bel épisode, mais en dehors des points bas traditionnellement inondés plusieurs fois par hiver, il n'y a rien de vraiment inquiétant pour le moment. -

Suivi de la tempête CIARAN 1er-2 Novembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de Météodu37 dans Le temps en France

-

Coups de vent et tempêtes - saison 2023/2024

TreizeVents a répondu à un sujet de Nico 14 dans Prévisions à court et moyen terme

En complément du passage principal de jeudi sur la moitié nord-ouest, un scénario qui prend de plus en plus de galon est celui d'une "bombinette" très localisée déboulant quelques heures plus tard dans le fond du golfe de Gascogne. Sur les derniers déterministes, on retrouve l'option dans l'ordre de présentation sur GFS, CEP, Ukmo, ou encore ICON : Quelque chose de bref mais potentiellement costaud possible au sud du bassin d'Arcachon, mais très délicat d'aller plus loin en ciblage / estimation de force des vents. Ce scénario reste très fortement dépendant de l'évolution du complexe dépressionnaire principal qui semble calé dans les grandes lignes (?) mais qui peut encore bouger pas mal dans les détails. -

Petit aparté, il y a deux indices distincts : le SCE (de Snow Cover Index) qui prend en compte uniquement la surface brute enneigée, et le SAI (Snow Advance Index) qui prend en compte non pas la surface brute mais la rapidité de progression de l'enneigement. Les deux ne sont pas forcément corrélés : sur un mois où on a démarré avec un enneigement exceptionnellement élevé mais qui a stagné pour finir un poil en dessous des moyennes de fin de mois, le SCE va être élevé et le SAI très faible. A l'origine les premières recherches ont porté sur le SCE, car au début des années 2000 certaines études (comme ici) ont mis en avant l'existence d'une corrélation sur les années passées entre cette couverture neigeuse en octobre en Eurasie et le comportement du vortex polaire (via l'indice AO) sur l'hiver qui suivait. Des chercheurs ont commencé à travailler sur cette corrélation et ont cherché à la théoriser notamment via un jeu de refroidissement radiatif sibérien (schématiquement, plus de neige = refroidissement radiatif amplifié = constitution d'un anticyclone de surface sibérien plus massif = activation d'épisodes de réchauffements stratosphériques venant perturber le vortex arctique = indice AO négatif). Le problème c'est que si ça marchait sur le passé, quand on a commencé à vouloir faire des prévisions chaque nouvel automne / hiver, ben les résultats n'ont pas spécialement été à la hauteur. La plupart des chercheurs qui travaillaient sur le sujet ont commencé à douter, mais certains dont Cohen ont continué de creuser la piste et on remarqué que sur les quelques dernières années, on arrivait encore à sauver la corrélation si au lieu de considérer la surface brute d'enneigement on s'attachait davantage à considérer sa vitesse de progression : le SAI a alors remplacé en 2011 le SCE dans les tentatives de prévisions saisonnières hivernales élaborées par l'AER. Alors, pour rester léger : je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. J'ai l'impression aujourd'hui que mis à part l'AER qui ne veut pas lâcher son "bébé" et quelques chercheurs isolés, peu de spécialistes accordent encore un certain intérêt à ce double indice. Ce qui amène une remarque plus générale : des indices, des séries climatiques, des jeux de données, il en existe un nombre quasiment infini. Et dans cette masse de données, la probabilité que certains de ces indices soient parfaitement corrélés sur des périodes courtes (20/30 ans) tend vers 1 (dit autrement : c'est virtuellement impossible qu'il n'y en n'ai pas). Si ça se trouve, le nombre de jours de pluie en mars en Bretagne est parfaitement corrélé entre 1994 et 2016 à l'ensoleillement automnal en Mongolie, et la Tn moyenne des 5 jours les plus froids en septembre sur Hokkaïdo est parfaitement corrélée une année sur deux depuis 1992 à la pluviométrie en novembre dans le Roussillon. Cela ne signifie par pour autant qu'on peut de manière fiable prévoir l'ensoleillement de l'automne prochain à Oulan Bator en regardant combien de jours il a plu en mars à Brest, ou prévoir la pluie à Perpignan en regardant s'il a fait froid certains matins en septembre à Sapporo. Beaucoup de chercheurs font des analyses inversées : ils prennent l'indice sur lequel ils s'efforcent de trouver des précurseurs, et ils moulinent des millions de données à la recherche de la corrélation parfaite. L'oscillation arctique étant l'un des mécanismes les plus importants en prévision saisonnière, c'est forcément celui qui est le plus concerné par ce type de recherches. Alors un coup on trouve que l'AO est parfaitement corrélé à l'enneigement en Asie centrale (et pas au Canada) en octobre (et pas en novembre) sur les 20 dernières années, donc on essaie de faire des prévisions à partir de cet élément. Cela ne marche pas ? C'est pas grave, on vient déjà pour tourner la page de trouver une nouvelle corrélation entre l'extension de la banquise en automne vers Barents / Kara (mais pas ailleurs) et l'oscillation arctique l'hiver suivant. La prochaine fois ce sera peut-être avec un indice côté Amérique ou océanique, histoire que la routourne puisse continuer de tourner. Alors peut-être qu'un jour on trouvera effectivement la perle rare qui permettra de mieux comprendre au passage certains grands mécanismes climatiques, mais j'ai du mal à en être convaincu aujourd'hui. Soit c'est le début de la sagesse soit ça y est je deviens peu à peu un vieux boomer aigri (), mais sur tous ces indices le passionné enthousiaste que j'étais a glissé sur une posture bien plus pragmatique et attentiste. Tiens, la preuve par l'exemple que des corrélations on en trouve presque tous les jours simplement en se baissant : relation entre la vitesse de recul de la banquise au printemps et les précipitations estivales au Tibet, étude publiée la semaine dernière. Pas sûr qu'on arrivera pour autant à bien prévoir la pluviométrie tibétaine les prochains étés...

- 339 réponses

-

- 29

-

-

-

-

- el nino

- douceur excessive ?!

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Statistiques et anomalies climatiques globales

TreizeVents a répondu à un sujet de Sam82 dans Evolution du climat

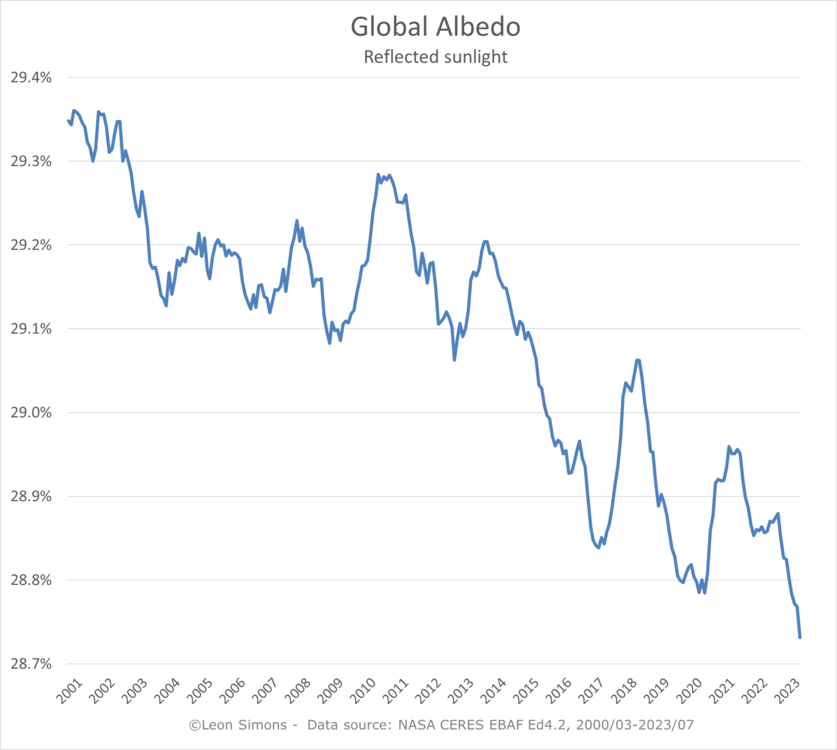

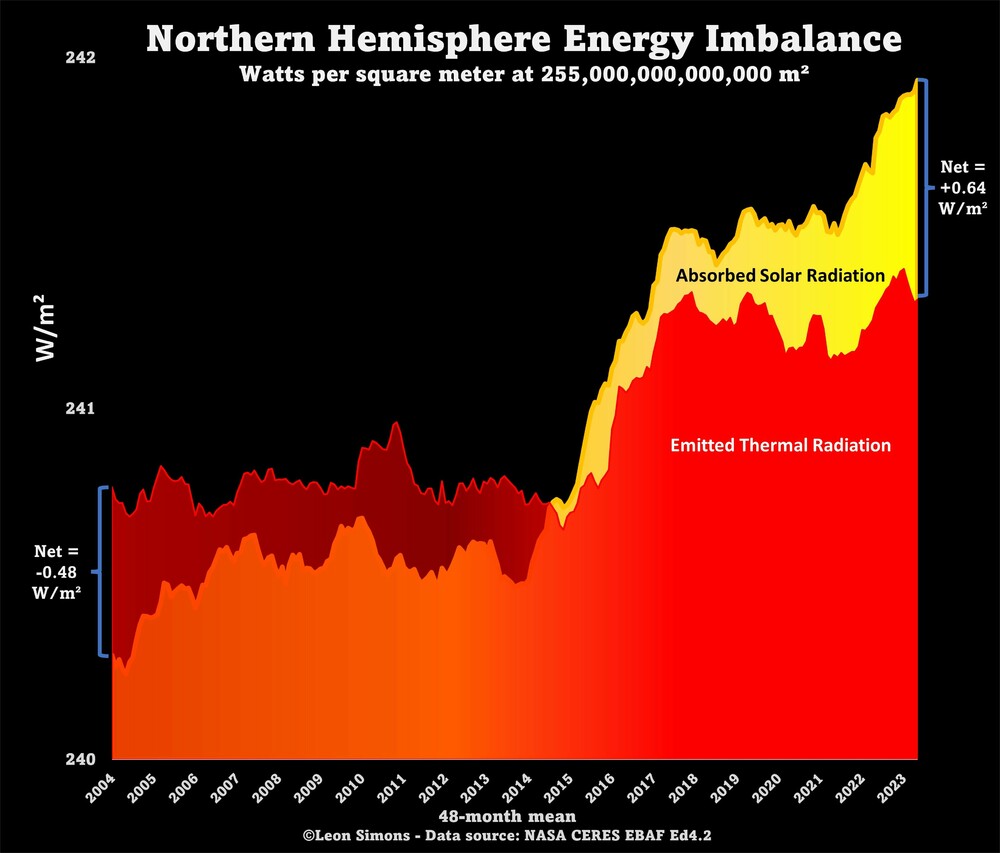

Une question à laquelle je n'ai pas forcément trouvé de réponse, peut-être @sirius que tu auras une idée car il me semble que c'est proche de ton domaine. Il y a deux graphiques que j'ai vu circuler indépendamment l'un de l'autre, le premier indiquant une baisse sensible de l'albedo de la Terre depuis quelques années et particulièrement à compter de 2015, et l'autre montrant un véritable effet de seuil sur le même créneau temporel du déséquilibre radiatif de l'hémisphère nord : Si j'interprète bien les choses, la baisse de l'albedo doit impliquer une augmentation de l’absorption du rayonnement solaire et donc un forçage chaud. Parallèlement une Terre plus chaude rayonne elle-même davantage vers l'espace, et d'une certaine manière perd donc davantage de chaleur. Ok sur le principe, mais ce qui me choque dans ce graphique c'est la brutale inversion d'équilibre vers 2015 : le rayonnement terrestre a effectivement bien augmenté après le coup de chaud que je devine piloté par l'ENSO, mais dans des proportions largement plus faibles que l'absorption a augmenté de son côté. En net sur le graphique on passe de -0,48 W/m² à +0,64 W/m², certes les deux valeurs des extrêmes temporels du graphique, mais on voit visuellement que cela correspond à une tendance claire sur la période. On parle donc d'environ +1 W/m² d'évolution du forçage, ce qui me paraît absolument monstrueux. Quel serait ton avis la dessus ? Fiabilité de ces données ? Est-ce que cette évolution était anticipée dans les modélisations climatiques ? -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Octobre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Le temps en France

Donc sur les 11 premiers jours d'octobre, la moyenne des maximales relevées atteint 28,9° à Brive, 29,3° à Carcassonne et Dax, et 29,4° à Nîmes. Dans la rubrique "Climats du Monde" de Mottoth sur le forum climatologie, Agadir (Maroc) a une moyenne des Tx en octobre de 28,9°, Monterrey (Mexique) de 29,3°, Le Caire (Egypte) de 29,7° et Miami (USA) de 30,1°. Après août et septembre, je ne sais pas si on arrive encore à se rendre compte de la folie que cela représente. -

La NOAA considère qu'on est en situation Niño quand les anomalies atteignent le seuil de +0.5° en zone 3.4, alors que le bureau australien (BOM) retient non seulement un seuil de +0,8° mais également la présence d'une circulation atmosphérique associée au régime Niño ou Niña. C'est surtout ce second paramètre qu'il manquait jusqu'à présent. L'atmosphère a un peu mieux réagi en mode "Niño" notamment fin août, mais cela reste excessivement fragile, d'ailleurs sur les deux prochaines semaines les conditions modélisées sont à nouveau pas très favorables à un épisode Niño. Le BOM maintien pour le moment sa prévision d'un épisode très fort en fin d'automne au niveau des températures de surface océaniques, mais concède sur ses propres graphiques que les observations de septembre ne sont pas alignées à cette prévision et montent moins vite qu'attendu.

-

Prévisions Sud-Ouest - Septembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme

Flux d'ouest virant nord-ouest actif avec déferlement froid d'altitude alors que l'océan est encore bien chaud en surface = première vraie cession de mousson automnale basco-landaise sur les modélisations d'Arôme. En fait pour plus de poids médiatique on devrait appeler ça un cévenol basco-landais*, j'imagine déjà la tête des titres et articles sur tous les sites médias "putaclics", tu crois pas @970hPa ? *Oh ça va, sur le forum une fois quelqu'un nous a bien parlé d'un cévenol en mer Baltique, donc j'exagère pas tant que ça, poke @Vincent_L @Sebaas- 93 réponses

-

- 15

-

-

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Septembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Bon eh bien la je pense qu'on peut le dire, au sud d'une ligne Bordeaux - Bergerac cela va se limiter à un bon arrosage pluvio-instable avec juste quelques noyaux plus actifs mais sans sévérité particulière noyés dans la masse comme en ce moment sur l'Armagnac. On est habitués aux ratés dans le sud-ouest mais celui-ci est pas mal dans le genre car sur le papier c'était quand même bien plus prometteur. 0,4 mm ici et cela n'ira vraisemblablement pas plus loin. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Septembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Bon c'est juste pour le sourire, mais le département le plus touché actuellement par l'activité orageuse c'est la Charente Maritime avec une belle vague orageuse qui remonte vers les Deux-Sèvres. C'est les deux seuls départements de toute la région Nouvelle-Aquitaine qui ne sont pas en vigilance orange -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Septembre 2023

TreizeVents a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France

Pas sûr que cela ait vraiment à voir avec la vigilance (pas de mode "scoumoune"), juste le fait que peut-être cette année plus que d'autres les modèles anticipent mal le déclenchement de la convection sur 64-40-33. Les deux biais classique, tantôt l'un tantôt l'autre souvent les deux, c'est la présence d'une nébulosité de basses couches plus importante que prévue et/ou un démarrage pluvio-instable quelques heures avant l'arrivée de l'anomalie d'altitude qui vient "consommer" l'énergie disponible avant que le phasage ne soit optimal. C'est un peu ça encore cette fois. Dommage (sous réserve que cela ne prenne pas mieux plus tard), mais ce n'est pas propre à 2023.