Cers

Membres-

Compteur de contenus

4161 -

Inscription

-

Jours gagnés

4

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Cers

-

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

En fait, on observe déjà des différences au-dessus de l'Atlantique lors du développement de l'onde, il y a des petites variations d'amplitude et de phase entre les modèles et les erreurs grandissent dans le temps vers l'Europe. Il y a des ajustements aux observations en Amérique du Nord dans la région barocline. Sur la carte suivante, pour illustrer avec ICON, on visualise les advections froide (en bleu) et chaude (rouge) dans la couche 500-1000 hPa qui accentuent respectivement le thalweg et la dorsale : A J+2/J+3, une rivière atmosphérique est prévue à l'est du continent nord-américain. Or des erreurs de simulation dans cette zone particulièrement pourraient influencer la divergence de l'écoulement en altitude, le gradient de vorticité potentielle et l'amplification future de la dorsale sur l'Atlantique ayant un impact sur la suite des événements en Europe de l'Ouest, à plus long terme. L'ensemble de l'ECMWF propose encore différents scénarios dans sa sortie 00 Z. Je prends l'exemple de Nancy, où l'écart-type augmente rapidement à partir du 23 pour T donc c'est intéressant. Quand on regarde le diagramme pour la T850 le 23-24, on a comme hier un tube en bas qui se dessine (températures négatives), et des scénarii plus chauds, dont le contrôle et le déterministe. Remarquez pour ces deux derniers comment la température, après une hausse, chute à nouveau le 25 pour devenir négative. Ce type d'évolution, qu'on retrouve aussi dans quelques membres perturbés, est lié à la mise en place d'un blocage qui permettrait dans certains cas l'advection d'air froid dans un écoulement de secteur est. La faible dispersion pour la T850 dans GEFS peut être trompeuse, elle fait penser à une bonne prévisibilité mais il n'en est rien. GEFS est peut-être sous-dispersif, il ne compte que 30 membres quand IFS-ENS permet d'explorer un peu plus de possibilités. Il est donc utile de combiner les deux ensembles pour obtenir un plus grand ensemble. -

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

L'incertitude sur la circulation atmosphérique en seconde partie de semaine prochaine se répercute comme on le sait sur le champ de températures. Voici deux scénarios types, différents, issus de l'ensemble de l'ECMWF : (1) Isolement d'un cut-off, on a une advection chaude qui concerne l'est de la France, beaucoup d'humidité sur le pays : 2) Le thalweg s'enfonce et une masse d'air plus froid concerne l'ensemble du pays : Naturellement, selon la situation, çà change beaucoup de choses d'un point de vue thermique pour les régions de l'est ! D'où l'écart-type relativement important, et d'autant plus faible qu'on va vers l'océan : D'ailleurs, on peut comparer deux météogrammes, par exemple celui de Strasbourg et celui de Brest. En Alsace, on a une distribution multimodale pour la température à partir du 23, la dispersion est grande : A l'opposé, à Brest, l'incertitude sur le champ de température en atmosphère libre, à 850 hPa, est moindre ; la température est ainsi prévue de diminuer assez rapidement de mardi à mercredi, passant de +6 °C à probablement moins de -3 °C : Dans les deux cas, il y a des signaux de pluie !- 296 réponses

-

- 10

-

-

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Sur le Hovmoller ECMWF récent, on voit bien désormais le train d'ondes de Rossby entre le Pacifique Nord (regarder l'alternance d'anomalies en bleu et rouge) et l'Europe de l'Ouest, où l'onde vers le 24 devient quasi-stationnaire. Il y a la possibilité à long terme d'un déferlement d'onde de nature anticyclonique précédant un régime de blocage (semaine suivante). -

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Par rapport à hier, il y a un décalage vers l'océan du thalweg par le déterministe IFS et d'après la moyenne d'ensemble, mais la dispersion reste importante. Sur la carte ci-dessous elle indique une incertitude qui persiste quant à la position longitudinale du thalweg et de la dorsale. En regardant d'autres cartes, on peut constater entre autres qu'il y a des variations suivant les modèles à moyen terme sur les advections froides au-dessus de l'océan Atlantique-Nord, qui se répercutent sur l'évolution du géopotentiel et in fine sur les températures prévues. Le scénario de contrôle et le scénario déterministe ne divergent pas jusqu'à J+7 voire après, mais ils ne représentent qu'une faible probabilité dans la PE à long terme. La prévision la plus récente n'est pas nécessairement la meilleure, la simulation d'hier n'est pas à jeter. Si on regarde les plumes, on note une forte dispersion sur les champs de T et Z, à partir de mercredi prochain. Malgré tout, la baisse de température est probable, et il y a toujours un cluster jeudi/vendredi, entre -3 et -6 °C pour Auxerre par exemple. Par contre, le scénario déterministe ne doit pas pour autant être écarté, car il est dans le champ des possibles, bien qu'à l'extrémité. C'est une option qui n'était pas explorée hier en tout cas. L'ensemble GEFS montre une faible dispersion, mais il est peut-être sous-dispersif. On note quand même une possible hausse de T et Z le weekend, un réchauffement qui pourrait être attribué à l'établissement éventuel d'un courant de sud à l'avant d'une dépression liée à l'évolution du thalweg à cerner, et au changement de propriétés de la masse d'air froid polaire qui en se déplaçant vers des latitudes sud s'enrichit en humidité et gagne de la chaleur. Enfin, il y a bien des signaux de précipitations en seconde partie de semaine, et la neige pourrait s'inviter au-moins en montagne. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cers a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Cela ne t'intéresse pas d'observer quelques flocons de neige par la fenêtre sous le lampadaire de ta rue un soir de mars, et la pellicule de neige millimétrique sur le capot de voiture qui résiste au petit matin le temps de prendre une photo souvenir ? Le vortex polaire stratosphérique se casse la figure en fin d'hiver et çà peut influencer en retour la circulation troposphérique, les oscillations du courant-jet, favoriser éventuellement une descente froide, d'où l'intérêt. Maintenant, il est vrai qu'en mars, en France, la probabilité de froid (dans l'absolu, pas relativement aux normales) et de neige en plaine diminue. Mais l'arrivée d'une masse d'air plus froid et humide pourrait pleinement profiter aux massifs montagneux : une "vraie" couche de neige est possible en moyenne montagne, au début du printemps météorologique ! -

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Gaetan, tu fais bien référence à l'abaissement de l'isotherme 0°C ou de la limite pluie-neige lié au refroidissement causé par la fonte et l'évaporation des précipitations, n'est-ce-pas ? Sur le forum, le phénomène nommé par Météo-France "neige par isothermie" est sans doute employé trop souvent, OK. Mais je ne comprends pas, quelle différence fais-tu entre la neige par isothermie des puristes et l'autre ? -

Du 20 février au 26 février 2023 - Prévision météo semaine 8

Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme

Bonjour, Un changement de situation météorologique est effectivement possible dans la dernière décade de février. Si tout cela est à suivre attentivement, il ne faut pas à mon avis pour autant s'exciter prématurément au regard des météogrammes. En tout cas, le risque de déception doit être considéré. La situation synoptique ce 14 février 2023 se caractérise par la présence d'un vaste anticyclone positionné sur l'Europe, associé à une masse d'air relativement chaud en atmosphère libre. L'épaisseur 500-1000 hPa (ci-dessous en couleurs) est proportionnelle à la température moyenne de la couche. Sur l'Atlantique Nord, un thalweg s'étire en direction des latitudes subtropicales, entre les Açores et la péninsule Ibérique ; un isolement en goutte froide est prévu. A l'arrière du thalweg précité, on note ce mardi un anticyclone de surface au niveau des Açores et une dorsale à 500 hPa. Les advections thermiques et de vorticité absolue jouent un rôle dans l'évolution de la circulation atmosphérique, le courant d'ouest à courbure plus ou moins anticyclonique a un effet de forçage. Une onde barocline évolue par ailleurs au large de Terre-Neuve, visible tout à gauche de la carte. Le vent géostrophique suit les isohypses ou les isobares, laissant les bas géopotentiels ou les basses pressions sur sa gauche. Le vent dans la moitié inférieure de la troposphère, sur l'Atlantique vers 50 ° N où les isohypses et les isobares coupent les iso-épaisseurs à l'ouest du thalweg, ainsi qu'à l'avant de la dépression barocline, transporte de l'air chaud. L'advection positive d'épaisseur, qui va peu à peu s'étendre vers l'Europe de l'Ouest, conjuguée au transport de tourbillon anticyclonique, est corrélée à une nouvelle hausse attendue du géopotentiel à 500 hPa. La zone barocline sera vers 55 ° N vendredi. Les nuages seraient de fait plus nombreux sur une moitié nord de la France en fin de semaine, avec la circulation de perturbations atténuées dans leur partie sud. Il pourrait y avoir quelques faibles précipitations par endroits, d'autant plus probablement qu'on ira vers le nord, mais il faut s'attendre à de très faibles quantités. Des hauts géopotentiels devraient se maintenir en début de semaine prochaine. Avant cela, la prévision pour le 16-17 février à l'échelle planétaire montre un thalweg et une dorsale sur le Pacifique Nord. Cette configuration synoptique à l'autre bout du globe, qui fait suite à l'intensification d'une anomalie positive de géopotentiel sur l'Asie vers le 12, aura une influence sur la circulation plus à l'ouest, d'abord en Amérique du Nord puis sur le domaine euro-atlantique. Sur le diagramme de Hovmoller établi à partir de la dernière prévision d'ensemble du modèle infra-saisonnier de l'ECMWF, on retrouve les anomalies moyennes de bas géopotentiel (bleu) et de haut géopotentiel (rouge) observées et prévues. Une propagation zonale des ondes atmosphériques est modélisée du 17 au 24. Le 21/02/2023, la moyenne de l'ensemble pour l'anomalie de géopotentiel à 500 hPa fait alors ressortir : - une anomalie positive de géopotentiel à l'est du Pacifique Nord ; - une anomalie négative de géopotentiel en Amérique du Nord ; - la persistance de hauts géopotentiels en Europe. Puis un développement en aval de la dorsale sur l'Atlantique Nord dans le courant de la semaine prochaine est envisageable, comme on peut le voir sur la carte suivante issue de la prévision d'ensemble ECMWF. Mais remarquons également l'écart-type très élevé à cette échéance, entre Terre-Neuve et l'Islande, sans surprise dans la région de plus forts gradients. L'amplification de cette dorsale atlantique autour du 22 pourrait permettre une descente d'air froid polaire en Europe par la suite, sans pouvoir encore en dire davantage pour l'instant. En particulier, il est impossible de prédire correctement l'amplitude des oscillations, ni possible de savoir si un thalweg s'enfoncerait plutôt en Europe centrale ou orientale. Mais on a bien une anomalie moyenne négative de géopotentiel, vers le 24-25 février prochain, en bleu sur le Hovmoller précédent. Voici les anomalies moyennes de géopotentiel à 500 mb et de température à 850 mb respectivement dans l'ensemble GEFS à J+10 : Une semaine contrastée est possible : relative douceur en début de semaine puis baisse de température. On pourrait observer un régime AR transitoire au cours de la semaine, suivi d'un régime de blocage à long terme avec un temps encore plutôt sec et des températures proches des normales de saison, éventuellement un temps plus froid, au-moins transitoirement. La probabilité de températures dans le premier tiers de la distribution climatologique n'est d'ailleurs pas si basse, et il apparaît peu probable qu'il fasse plus chaud que la normale entre l'Espagne et l'Allemagne, en moyenne sur la semaine considérée, d'après le modèle de l'ECMWF. Mais il ressort une anomalie sèche.- 296 réponses

-

- 25

-

-

-

Prévisions Automne/Hiver 2022/2023 massifs de l'Est

Cers a répondu à un sujet de David25300 dans Prévisions à court et moyen terme

... ou pas 😄 -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cers a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Bonsoir, La figure ci-dessous est une carte représentant le flux de chaleur dû aux ondes de Rossby sur le nord-hémisphère à 100 hPa, soit dans la basse stratosphère, le 11 février dernier (analyse GFS). On remarque immédiatement le transport méridien de chaleur important (en rouge), au-dessus de l'Europe du Nord d'une part et entre l'Alaska et l'Asie d'autre part. En moyenne, le flux [v'T'] entre 45 et 80 ° N est élevé. Cette quantité est reliée à la propagation verticale des ondes planétaires, quasi-stationnaires, entre la troposphère et la stratosphère. Sur la figure suivante, on note effectivement autour du 11/02 (observation) une anomalie positive de flux de chaleur vers 100 hPa. Avec la propagation vers le haut, l'activité ondulatoire et le flux de chaleur augmentent dans la stratosphère (anomalie prévue maximale le 14/02 vers 10 hPa). Les ondes, qui déferlent dans la stratosphère, exercent un forçage sur l'écoulement moyen. J'avais déjà montré la figure ci-dessous : il s'agit du flux d'Eliassen-Palm (EP), dont la composante méridienne représente le flux méridien de quantité de mouvement zonale et la composante verticale le flux méridien de chaleur dus aux ondulations. Le flux d'EP renseigne sur la propagation des ondes. On voit que dans la stratosphère vers 60 ° N, les vecteurs sont dirigés vers le haut. La composante verticale des vecteurs augmente avec la pression p (ou de façon équivalente diminue avec l'altitude z) : on a alors une convergence du flux d'EP (cf contours) et par conséquent une décélération du vent zonal (le jet de la nuit polaire faiblit). Entre 10 hPa et 1 hPa, le vent zonal chute ainsi pour devenir négatif (bleu), correspondant à l'affaiblissement du vortex polaire stratosphérique. On retrouve ci-après la diminution rapide du vent zonal moyen à 60 ° N dans la stratosphère mi-février, conduisant à l'apparition de vents d'est à 10 hPa et d'une anomalie négative minimale (-60 m/s) dans la haute stratosphère : La perturbation du vortex polaire stratosphérique s'accompagne ainsi d'un réchauffement stratosphérique soudain majeur, on visualise bien l'anomalie chaude vers 10 hPa (~ +20 K) : La question qu'on peut se poser maintenant est la suivante, suite à la désorganisation du vortex polaire stratosphérique : aurons nous des effets en troposphère d'ici fin février/mars ? Au-delà de ces interactions stratosphère-troposphère, dont on sait qu'elle ne sont de toute manière qu'un facteur parmi ceux pouvant affecter la circulation atmosphérique et la météo à nos latitudes, je me demande quand va t-on se débarrasser de l'anticyclone et de cette masse d'air relativement douce en Europe de l'Ouest ! L'incertitude reste de mise. -

Suivi du temps dans le Nord-Est-Février 2023

Cers a répondu à un sujet de alex67 dans Le temps en France

Grand soleil, pas un nuage et plus de 7 °C, alors qu'à quelques km d'ici, les nuages bas résistent à Nancy -

Suivi automne 2022 et hiver 2022-2023 dans les massifs de l'est

Cers a répondu à un sujet de Tim39 dans Le temps en France

Bonjour, Les inversions thermiques étaient parfois marquées ce matin. Par ciel clair et vent calme à faible, le refroidissement nocturne concerne surtout une couche d'air relativement mince près de la surface si bien que la température à 10-100 m au-dessus du sol peut être de quelques degrés supérieure à celle mesurée à 2 m sous abri. Voici le sondage de Payerne la nuit dernière et un profil vertical simulé par AROME dans les Vosges, montrant chacun une inversion de température. --- Je partage une courte vidéo réalisée par un ami avec qui j'ai partagé la randonnée jeudi dernier, alors que je marche dans ce décor magnifique : les crêtes vosgiennes au crépuscule Enjoy ! -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cers a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

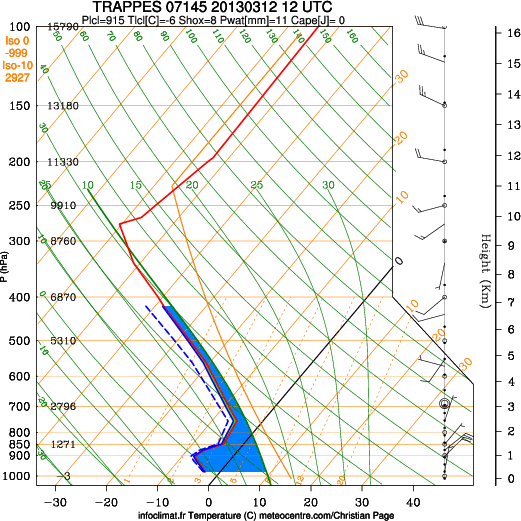

Le sondage de Trappes à 12 UTC le 12 mars 2013 indique une température de -4 °C à 850 hPa et environ -7 °C à 900 hPa : Une journée sans dégel, çà reste possible en mars en France, mais c'est plutôt rare. Si je ne m'abuse, à Nancy par exemple, il y a eu 2018 puis il faut revenir à 1971 et auparavant. A Toulouse, c'est arrivé en 1929, 1971 et 2010. Après la mi-mars, un jour sans dégel est exceptionnel. On peut néanmoins citer le 18 mars 2018 : la température maximale était négative pour plusieurs stations du nord-est, avec notamment -1.7 °C à Langres, -0.8 °C à Nancy et -0.1 °C à Troyes. Il avait aussi neigé ce jour là. Voici quelle était la situation synoptique : D'après les données du sondage de Idar-Oberstein, la température à mi-journée était de -11 °C vers 870 hPa : Edit : un réchauffement stratosphérique soudain et l'affaiblissement du VPS avaient eu lieu en février 2018. -

Du 6 février au 12 février 2023 - Prévisions météo semaine 6

Cers a répondu à un sujet de Mammatus56 dans Evolution à plus long terme

Bonjour, GFS avait simulé des températures très basses en Europe de l'Ouest, de quoi faire rêver un certain nombre d'entre nous début février, on s'en souvient. Il est amusant de constater à posteriori que la prévision GFS 12 Z du 30/01 à J+10 était pour l'Europe plus proche de la réalité observable que d'autres prévisions plus récentes. Voici par exemple deux prévisions du GFS 12 Z, celles initialisées le 30/01/2023 et le 31/01/2023 pour le 09/02/2023, comparées à l'analyse ECMWF du même jour : Les graphes ci-dessous représentent l'ACC pour quelques modèles dont GFS (en noir) et IFS (en rouge), dans l'hémisphère nord entre 20 et 80 ° N, pour le géopotentiel à 500 hPa. La prévision et l'observation relatives à la climatologie sont d'autant mieux corrélées que le score est proche de 1, et un score < 60 % indique une mauvaise prévisibilité à grande échelle. A une échéance de 8 jours, l'ACC des modèles est encore en moyenne > 60 %. On voit que la prévision du 30 janvier pour le 7 février à J+8 présente un relativement bon score, proche de 80 %, meilleur que celui associé à la prévision IFS du même jour. On ne peut pas dire la même chose des prévisions suivantes (ACC entre 0.4 et 0.5 les 8 et 9 février). A une échéance de 6 jours, l'ACC moyen se situe pour les modèles entre 0.8 et 0.9. Ci-dessous, on remarque la chute du score des prévisions GFS pour le 8-9 février dans le NH, la valeur passant même au-dessous de 0.5 : En moyenne, sur une longue période, GFS a un score un peu moins élevé que IFS, ce qui peut s'expliquer par les différences d'assimilation des données et de résolution. Ceci est vrai même à courte échéance, par exemple à J+2, mais visuellement sur une carte synoptique on ne peut simplement pas l'identifier. Une mauvaise prévision synoptique à moyen terme, çà peut arriver à tous les modèles. En mars 2016, le modèle de l'ECMWF avait par exemple mal anticipé une situation de blocage en Europe. Certaines situations météorologiques sont aussi plus difficiles à prévoir que d'autres ; l'évolution des mouvements atmosphériques aux moyennes latitudes dépend en grande partie de l'instabilité barocline (liée au gradient méridien de température), et aussi de l'instabilité convective dont les manifestations à méso-échelle ont une influence sur l'échelle synoptique. De petites erreurs sur l'état atmosphérique dans certaines régions du globe, par exemple dans une zone très barocline, peuvent s'amplifier rapidement, les incertitudes locales se répercutant sur l'écoulement à plus grande échelle. Par rapport à IFS, GFS pourrait avoir tendance à amplifier trop rapidement les ondes baroclines les plus instables (c'est une hypothèse). La prévision d'ensemble permet d'estimer l'incertitude liée aux conditions initiales, on ne peut s'en dispenser et le "bon" scénario peut théoriquement être contenu dans un ensemble de très nombreux membres, l'enjeu étant de parvenir à déterminer la situation météo la plus probable, lorsque c'est possible. Mais un ensemble peut aussi "suivre" par erreur le scénario déterministe, çà arrive, en particulier avec GEFS. Bref, bon weekend- 435 réponses

-

- 17

-

-

-

- humidité au nord?

- patate?

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Suivi automne 2022 et hiver 2022-2023 dans les massifs de l'est

Cers a répondu à un sujet de Tim39 dans Le temps en France

Bonjour, Voici quelques photographies de ma randonnée en raquettes, jeudi 9 février 2023 après-midi et soir. De quoi profiter des derniers moments de froid avant le temps doux et sec à venir dans un contexte anticyclonique de grande échelle. J'ai parcouru une vingtaine de kilomètres en passant par le lac de Blanchemer et les différents sommets vosgiens entre le Hohneck et le Schweisel. Ce fût un réel plaisir ! Au départ, le soleil brillait et malgré la température négative, le ressenti était très agréable d'autant plus que le vent était faible. La neige était dure sur les crêtes, il y avait encore un peu de poudreuse en forêt. Lac de Blanchemer gelé : Cristaux de neige au sol : Vue sur le Rothenbachkopf depuis la pente du Rainkopf : Au sommet ... le soleil descend à l'horizon, un voile nuageux d'altitude est visible vers l'ouest : Entre le Rothenbachkopf et le Batteriekopf : Désert de neige ... Station météorologique ! Vue sur le Schweisel ... ... au couche de soleil ... Dernières lueurs au crépuscule ... Au sommet du Hohneck après une dernière ascension à un rythme soutenu, sous un ciel étoilé ... forte gelée mais vent très léger : -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cers a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

-

Suivi automne 2022 et hiver 2022-2023 dans les massifs de l'est

Cers a répondu à un sujet de Tim39 dans Le temps en France

Retour d'une longue randonnée passant par les crêtes vosgiennes entre Batteriekopf et Hohneck. La neige est durcie. Ciel nocturne dégagé. Température de -5 °C. Pas de vent sur les sommets, ce qui est relativement peu fréquent ! -

Pourquoi les États-Unis s'offrent toujours des tempêtes hivernales exceptionnelles ?

Cers a répondu à un sujet de max87 dans Questions - réponses sur la météo

A mon avis, max87 est apte à expérimenter la vie sur Mars, sans scaphandre pour prendre autant de plaisir que possible -

S'il pouvait y avoir de "vrais" orages, ce serait effectivement pas mal. L'été dernier n'était pas terrible en Lorraine je trouve, le plus bel orage électrique ayant éclaté à l'automne. J'aimerais bien pouvoir identifier de belles structures, le passage d'un orage avec arcus à l'avant, accompagné de violentes rafales de vent suivies d'une forte pluie, voire de grêle mais pas forcément de gros diamètre pour éviter les dégâts. Je me souviens qu'à une époque, il circulait assez régulièrement en saison estivale, des fronts froids orageux bien actifs. C'est peut-être pas le plus intéressant d'un point de vue électrique par contre, et leur passage est rapide, mais certains donnaient des phénomènes assez forts et la chute de température associée est souvent notable (jusqu'à une dizaine de degrés en 30 min). De mon point de vue, les meilleurs épisodes ici datent de quand j'étais plus jeune. En juin 2003, il y avait eu deux orages particulièrement intenses. Le samedi 14 en particulier, le temps était chaud et ensoleillé, quand rapidement le ciel s'est obscurci par le nord-ouest en tout début d'après-midi ; le vent a certainement approché 100 km/h ce jour là sous l'orage, d'ailleurs la station de Nancy-Essey avait enregistré 25 m/s et une baisse de la température de 10 degrés environ. Je me rappelle également d'une soirée très électrique étant enfant, sûrement liée à un front orageux quasi-stationnaire. Nous mangions en famille dans la cuisine quand soudain il y a eu une coupure de courant : nous avions dû dîner aux bougies tandis que les flashs et coups de tonnerre étaient incessants.

-

https://twitter.com/NWSGray/status/1621675506247827457/photo/1

-

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Cers a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Si vous ne connaissez pas la patate dépressionnaire, c'est normal, il s'agit d'une variété encore rare, mais il faut savoir que çà existe. -

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Cers a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Je suis un peu perdu @_sb, n'est-il pas question de patate douce ? -

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Cers a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Non non, @dann17, c'est pas un montage mais bien l'illustration trouvée en haut de l'article sur CNEWS (cf le lien donné par @Pansa) -

Médias, exagération, désinformations sur la météo

Cers a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

Qu’est-ce que la patate anticyclonique, ce phénomène qui recouvre régulièrement la France ? | CNEWS La photo choisie par CNEWS est de toute beauté, elle illustre à merveille le lien étroit entre un orage supercellulaire et ce fameux phénomène de patate anticyclonique. -

Du 6 février au 12 février 2023 - Prévisions météo semaine 6

Cers a répondu à un sujet de Mammatus56 dans Evolution à plus long terme

Désolé, je n'aime pas débattre au sujet d'une prévision déterministe à plus de 5 jours. Si j'ai ôté cette partie de mon message, c'est car j'ai jugé qu'elle n'apportait rien ici (tu peux juger le contraire), tout comme je n'ai pas cité la première partie du post de Cédric. Il est clair que j'aurais dû ajouter un terme lorsque j'ai rédigé ce message fin janvier : "Bof, on voit surtout un scénario de contrôle GEM qui s'écarte totalement de la prévision déterministe et d'autres membres. Pour les autres modèles, pas non plus de signal en faveur d'un temps très froid pour l'instant, avec des températures à 850 hPa souvent entre -5 et +5 °C à long terme."- 435 réponses

-

- 1

-

-

- humidité au nord?

- patate?

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Du 6 février au 12 février 2023 - Prévisions météo semaine 6

Cers a répondu à un sujet de Mammatus56 dans Evolution à plus long terme

Des emballements de ce genre par exemple- 435 réponses

-

- 5

-

-

-

-

- humidité au nord?

- patate?

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :