-

Compteur de contenus

13 272 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

46

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par TreizeVents

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

Petite pluie surprise ce matin, Tn 21,1° en cours .. Ambiance Floride (on a même les moustiques tigres, il ne manque plus que les caïmans). -

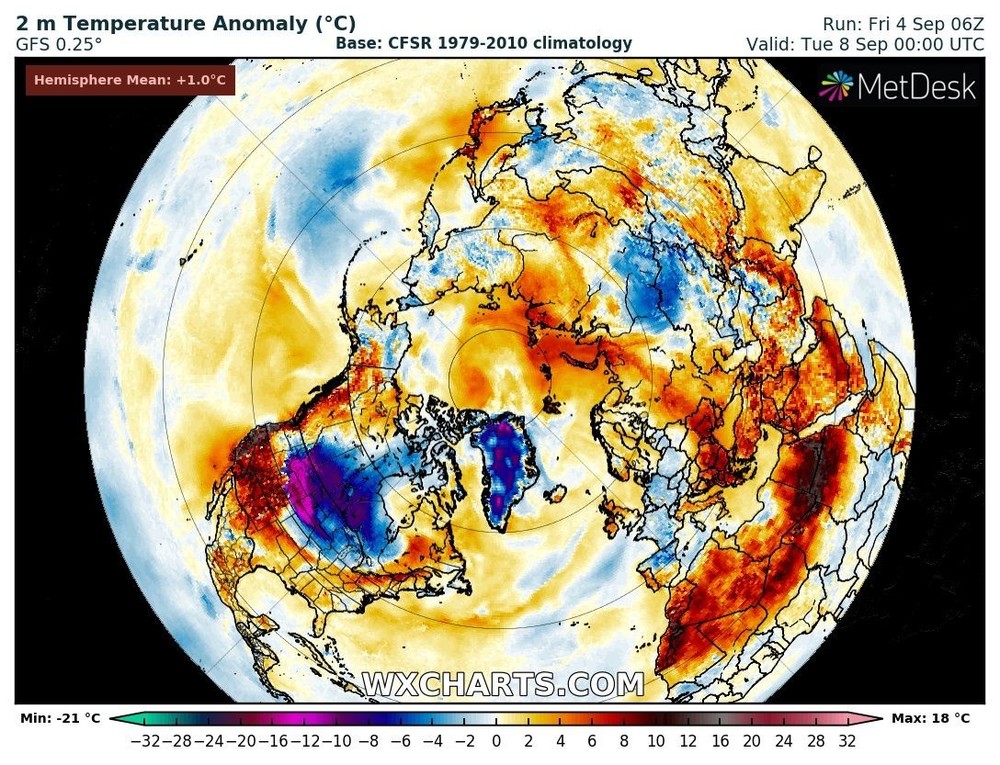

Statistiques et anomalies climatiques globales

TreizeVents a répondu à un sujet de Sam82 dans Evolution du climat

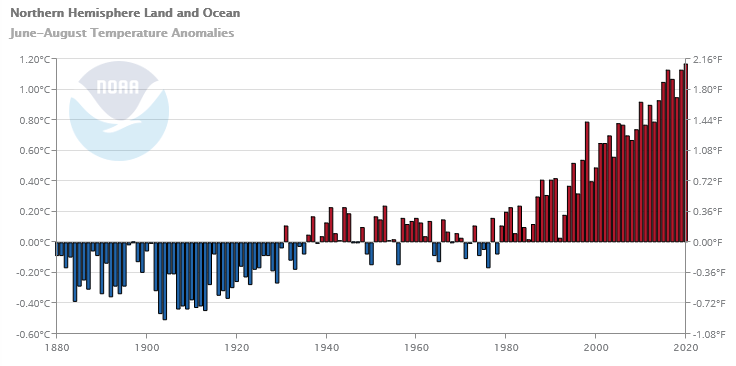

Avec +1,17° par rapport à la moyenne du XXè siècle, l'été 2020 a été le plus chaud depuis le début des mesures dans l'hémisphère nord d'après les données de la NOAA. Le précédent record de +1,13° était détenu à égalité par les étés 2019 et 2016. -

Prévisions Sud-Ouest Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme

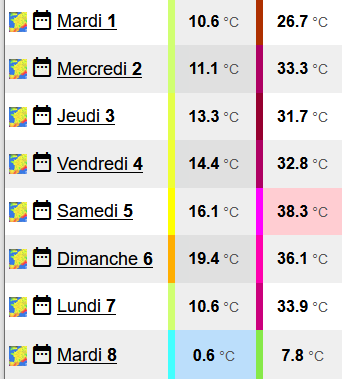

Extrêmes du jour à la station de Bordeaux Mérignac : 19,5° / 35,9° Températures brutes prévues par MF pour les cinq prochains jours : En moyenne sur 5 jours, cela donne 19.0° sur les températures minimales entre mercredi et samedi, 33.6° sur les maximales entre aujourd'hui et vendredi, soit rien de moins que 26.2° sur la température moyenne entre aujourd'hui et vendredi. Depuis 1920, le record de Tm sur 5 jours en septembre est de 25,9° (début septembre 2006). Si on inclus samedi, on serait à 26,2° sur 6 jours, pour un record toujours à 25,9° (début 2006 aussi). Mais si remonte le curseur au record décadaire, c'est 25,5° en 1987 .. et battre sur un siècle de données un record de Tm sur 6 jours de sept dixièmes de degrés, c'est loin d'être anecdotique. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

Entrée de la galerne sur le Pays Basque, Socoa est passé de 35,3° à 17h42 à 27,7° à 17h54. La chute est toujours en cours avec de bonnes rafales (58 km/h) de secteur ouest. Au passage la rotation du vent a été précédée d'une accélération du flux de sud (foehn) avec une Tx qui a été améliorée à 35,9° quelques minutes juste avant (on était redescendus à 32,0° à 16h30 après un maximum provisoire à 35,2°). -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

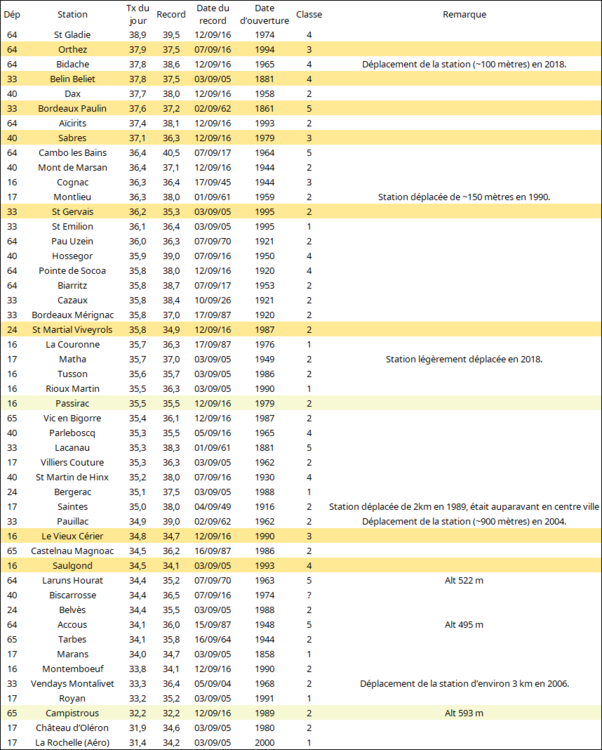

Dans l'ensemble pas de record généralisés sur les maximales d'aujourd'hui, mais des records mensuels éparpillés un peu partout. On a par exemple (liste non exhaustive) Orthez pour le 64, Sabres pour le 40, Belin-Béliet pour le 33, Campistrous (record égalé) pour le 65, St Martial Viveyrols pour le 24, Saulgond pour le 16 ... -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

Bonjour, C'est absolument intenable dehors, la chaleur étant accentuée par un vent à la fois brulant et desséchant. 37,6° de Tx provisoire, d'ores et déjà la 2è Tx la plus élevée enregistrée en septembre, encore quatre dixièmes pour égaler le record mensuel. A Orthez, le record mensuel qui était de 37,5° (2016) est déjà tombé avec 37,9° de Tx provisoire, station relativement récente cependant (ouverture 1994). -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

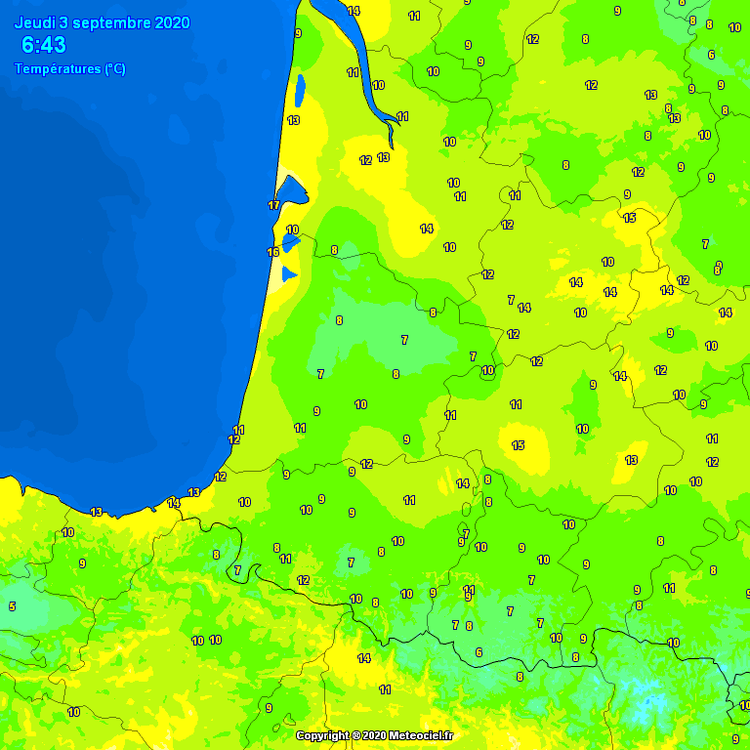

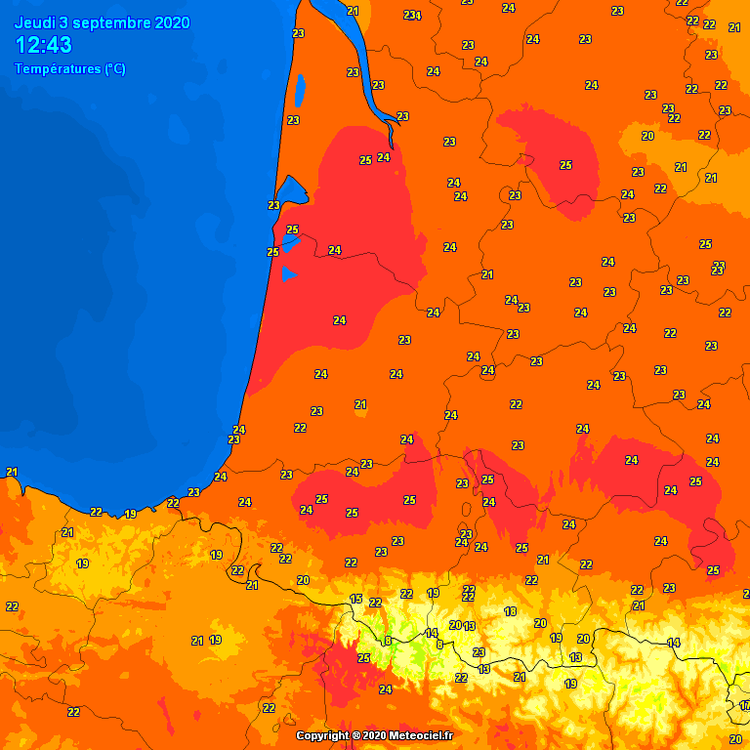

Joli damier des températures matinales dans notre région : Dis moi quelle température tu relèves et je te dirais quelle est ton exposition au vent. -

Saison cyclonique 2020 Atlantique Nord

TreizeVents a répondu à un sujet de cyco dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Petit effet pas très fun que je ne connaissais pas après le passage des ouragans : les vastes étendues d'eaux stagnantes consécutives aux fortes pluies facilitent la prolifération de tant de moustiques qu'ils finissent par tuer d'épuisement la faune et le bétail. Les animaux ne parviennent plus à dormir du fait des attaques incessantes et des démangeaisons, et meurent d'épuisement ou de maladies d'infections cutanées. Si on m'avait dit que des moustiques pouvaient tuer des vaches, des chevaux ou des chevreuils je n'y aurais pas cru Laura qui a frappé la Louisiane il y a peu a ainsi indirectement causé, comme d'autres avant lui (elle ?), ce genre de scènes : -

-

Prévisions Sud-Ouest Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme

Du "classico-classique" de plein été mais déjà moins courant à cette période de l'année : petite galerne sans prétention demain soir sur l'extrême sud ouest après la fournaise diurne. -

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

Sur le NSIDC, on creuse encore un peu sur l'extension avec 3,76 millions de km² au dernier relevé, mais on ne doit plus être loin du minimum et il est peu probable qu'on descende beaucoup plus bas. Une question qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est comment expliquer que finalement on ne s'en sort pas trop mal sur ce minimum (en comparaison de 2012) après des conditions générales en terme de synoptique aussi catastrophiques. Cet été a juste complètement écrasé tous les records en la matière : En grande partie, je pense que notre "chance" c'est que l'essentiel de la glace en sortie d'hiver était basée dans le bassin central sous forme d'un pack particulièrement dense et solide. J'écrivais ceci il y a quelques mois : Mis à part le côté Beaufort qui était non seulement un peu plus solide et qui a par ailleurs été préservé des conditions les plus chaudes pendant une bonne partie de la saison, le reste des bassins périphériques s'est effectivement effondré à une vitesse inédite surtout côté Sibérie. De ce fait, le bassin central s'est retrouvé exposé beaucoup plus précocement et beaucoup plus fortement que les années passées. Il a un tant soit peu tenu, en témoigne le fait qu'on reste bien derrière les valeurs de 2012 .. mais en sacrifiant toute la réserve qu'il avait. En première approche, les chiffres définitifs n'étant pas encore disponibles, on peut estimer que depuis le maximum de fin d'hiver le bassin arctique central a perdu dans les 7600 km^3 de glace d'après les données de PIOMAS, ce qui constitue un large et triste record. 2012, précédent record, n'avait perdu "que" ~6950 km^3 de glace dans le bassin central. Sur le total de l'Arctique la perte en volume de cette année ne bat pas 2012, mais 2012 ne garde cette avance d'un fil que sur des pertes de glaces dans les bassins périphériques où toutes choses égales par ailleurs il est plus "facile" de perdre de la glace. Pour imager les choses, on pourrait faire une comparaison fictive avec un glacier : - En 2012, ce glacier sort de l'hiver avec 10 km^3 de glace en dessous de 3000 mètres et 15 km^3 au dessus. Il termine avec zéro en dessous de 3000 mètres et 10 km^3 au dessus. - En 2020, ce même glacier sort de l'hiver avec 6 km^3 de glace en dessous de 3000 mètres 22 km^3 au dessus. Il termine avec zéro en dessous de 3000 mètres et 14 km^3 au dessus. Au total il a donc perdu 15 km^3 de glace en 2012 et 14 km^3 en 2020, et termine avec moins de glace en 2012 (10 km^3 résiduels) qu'en 2020 (14 km^3 résiduels). En valeurs brutes, la fonte de 2012 a donc été plus forte. Néanmoins, vu qu'il est bien plus difficile d'aller faire fondre de la glace à 3200 mètres d'altitude qu'à 2700 mètres, le constat "brut" du volume montre ses limites à être le seul critère de sévérité de la saison. Petite remarque d'ailleurs en passant, on avait dans le bassin central le second plus gros volume en sortie d'hiver depuis 10 ans. Si on avait eu la même quantité de glace qu'en 2017, avec une tel volume de fonte il ne resterait aujourd'hui que dans les 2000 km^3, soit moins de 1,5 millions de km² de surface aux niveaux traditionnels d'épaisseur moyenne constatés en fin de saison. Maintenant, en route pour la nouvelle saison d'embâcle une fois qu'on aura passé les derniers réglages fins du minimum 2020. Je n'ai pas lu grand chose pour le moment la dessus, mais je serais curieux de savoir quel sera l'impact des records de surchauffe océanique notamment côté Sibérien. Tout cela finira par regeler tôt ou tard, mais avec combien de temps de retard (1) et non sans avoir apporté quelle monstrueuse quantité d'humidité et de chaleur latente supplémentaire à l'atmosphère (2) ? -

Prévisions Sud-Ouest Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme

Au passage, le record décadaire de Tnx (a priori 20,4° en 1911) a de grandes chances d'y passer. Mensuel un peu plus haut mais pas inatteignable (21,5° en 2004). -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

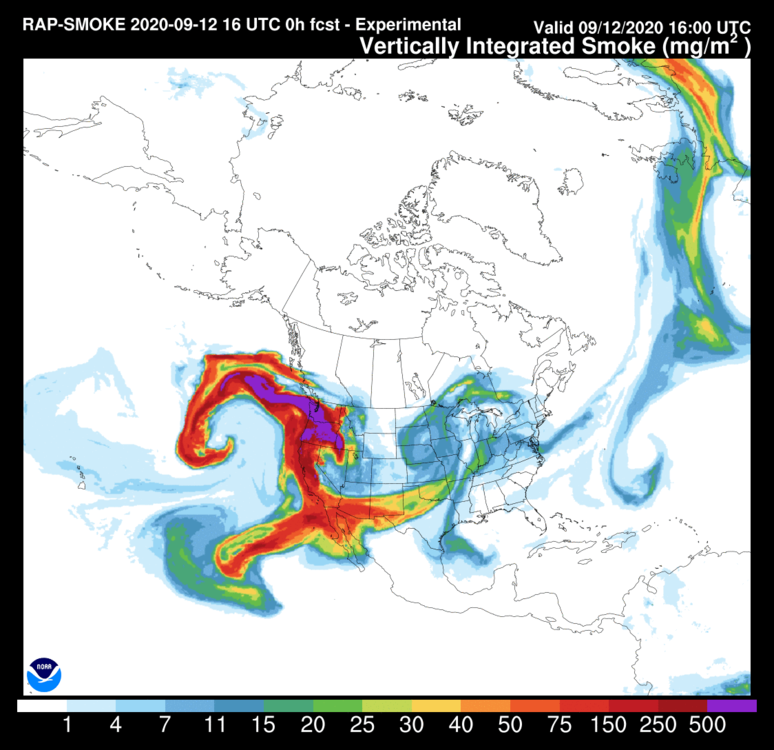

Bonsoir, On a beau être mi-septembre, le seuil de chaleur était encore atteint à 20h30 quand j'ai été décrocher le linge, mais au moins la désormais traditionnelle lessive hebdomadaire de masques était bien sèche. Et dire que c'est juste un amuse bouche pour les prochains jours, ce début d'automne me désole. Ciel bien «sale» au coucher de soleil, du fait de la présence dans l'air de résidus des incendies de l'ouest américain pourtant à des milliers de kilomètres d'ici. Hashtag 2020 quoi. -

Prévisions Sud-Ouest Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme

Juste pour la mémoire, il y a quatre ans jour pour jour : Des valeurs >= 38° en France continentale en septembre, sur stations du réseau principal MF, avant 2016 ce n'était arrivé que deux fois en 110 ans de mesures. Et là, on va potentiellement y arriver une seconde fois en cinq ans... -

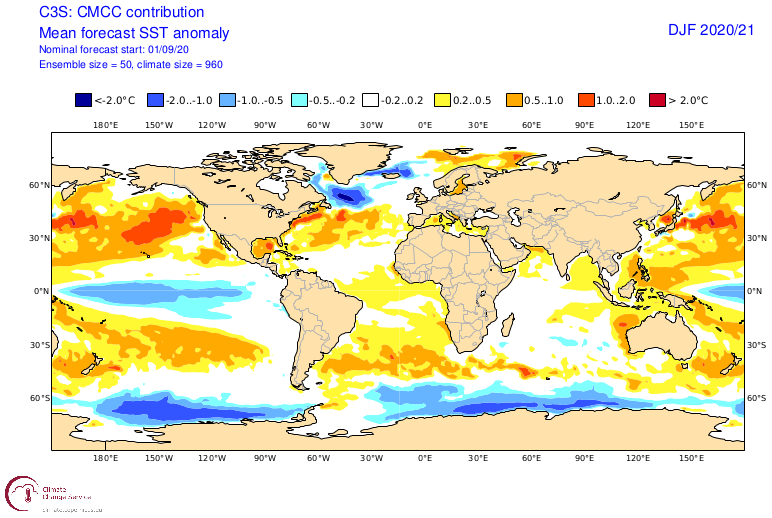

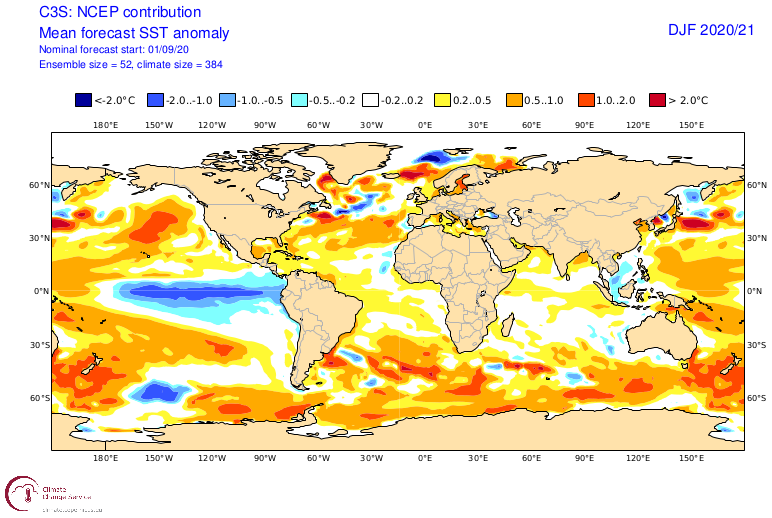

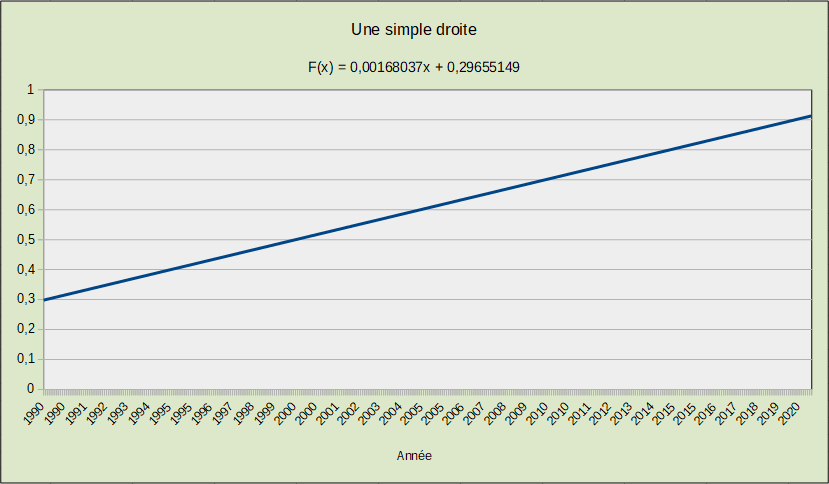

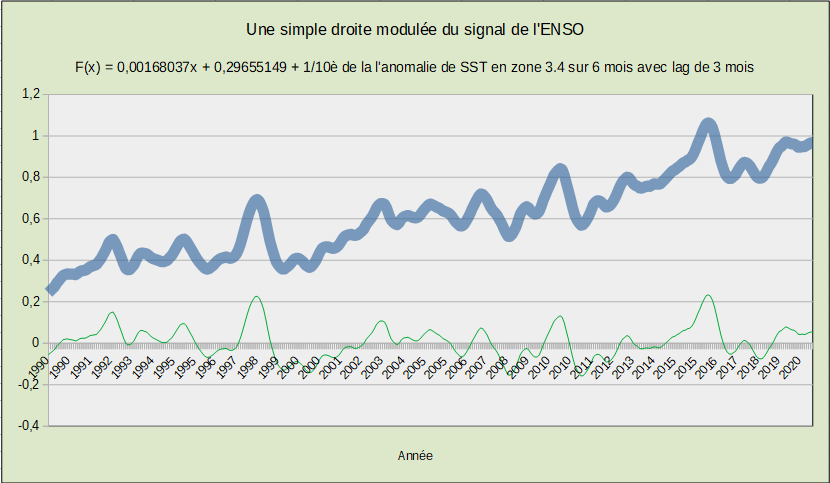

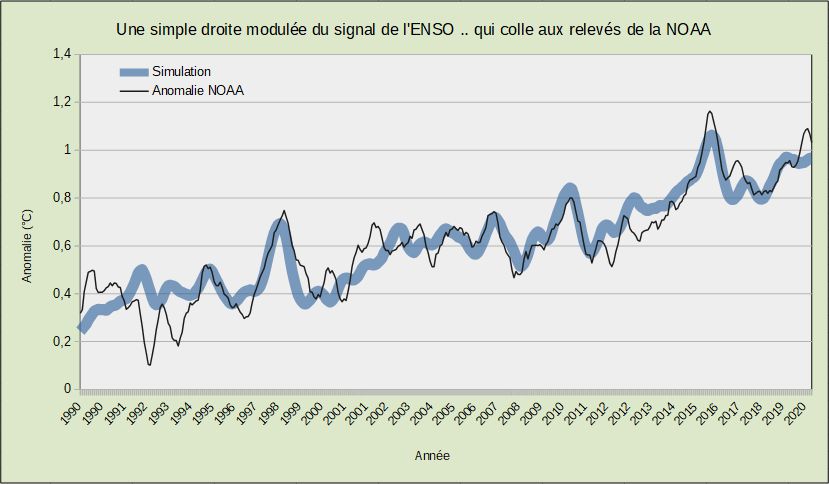

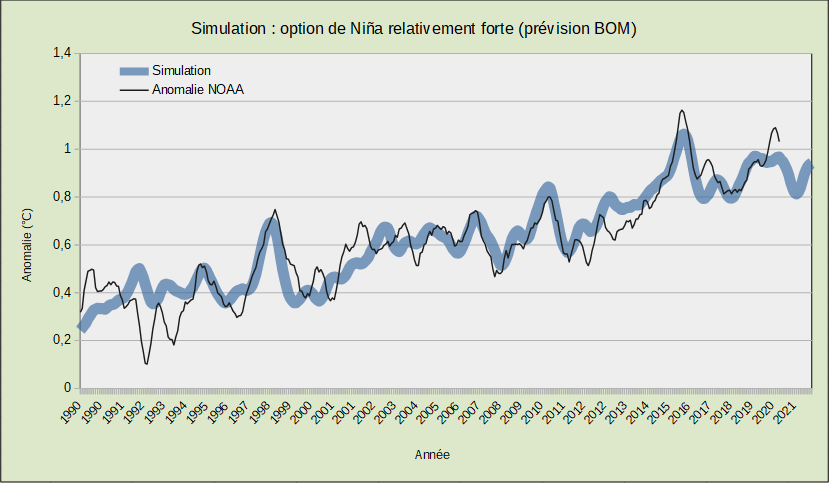

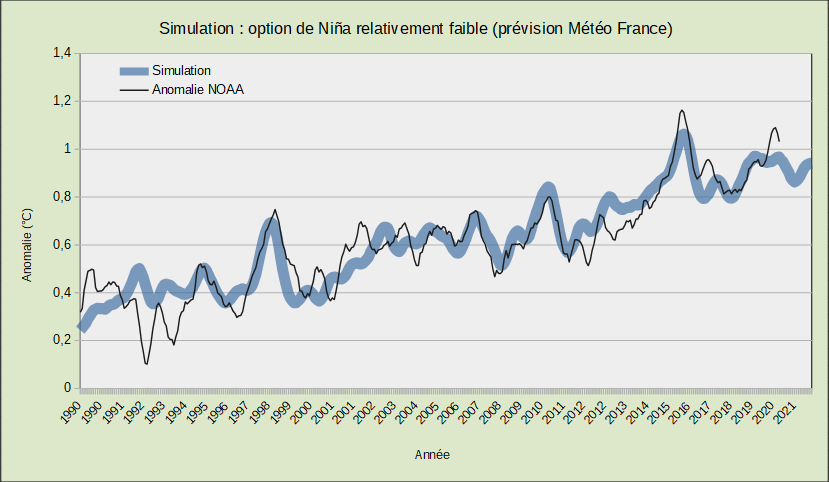

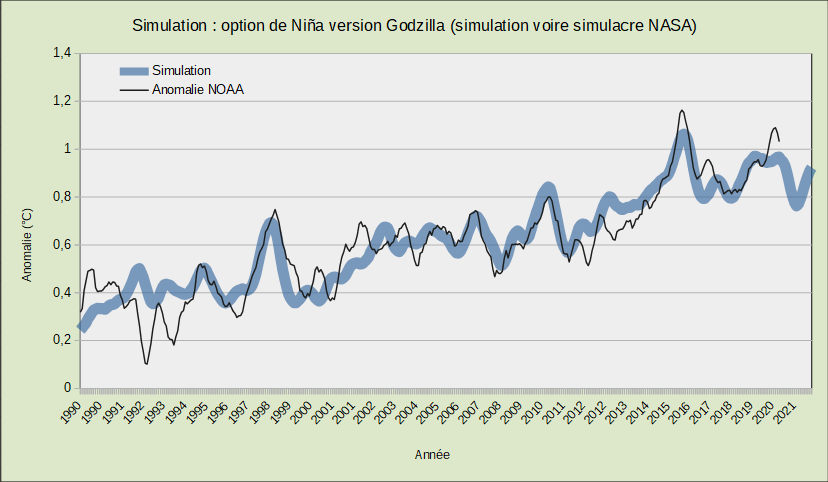

C'est assez simple d'en faire une approximation permettant de visualiser les ordres de grandeur .. et se rendre compte que ça ne va pas changer le grand jeu climatique. On commence par faire une simple droite qui correspond à la tendance (régression linéaire) des trois dernières décennies : Cette droite, on va la moduler du signal de l'ENSO. Pour se faire, je prends le plus simplement du monde un dixième de l'anomalie de température de surface relevée en zone 3.4 qui est moyennée sur six mois et avec un effet décalé de 3 mois. Pour exemple, la valeur du signal ENSO pour septembre N, c'est l'anomalie moyenne sur la période janvier - juin N divisée par 10. J'ai mis sur le graphique pour indication le signal ENSO en vert, on distingue bien les deux gros pics positifs (Niño) de 1998 et 2016. On compare ça aux vrais relevés d'anomalie de température globales (données NOAA / moyenne sur 6 mois), le résultat n'est franchement pas moche pour un truc fait sur un coin de table. Notez le seul gros décalage en 1992 : c'est suite à l'éruption du Pinatubo. Donc maintenant qu'on a quelque chose qui tient à peu près la route pour faire une approximation, on va jouer le jeu. Voici le résultat si l'épisode suit en intensité la dernière prévision du bureau australien, qui envisage un épisode particulièrement significatif (anomalie moyenne sur 6 mois atteignant -1,2° en zone 3.4) : En approximation, on retomberait donc à quelque chose près sur le relatif plateau de 2018/2019, soit des valeurs restant au dessus de tout ce qui a pu être observé avant 2016. On refait la même chose mais en prenant cette fois-ci les valeurs du modèle de Météo France, qui envisage un épisode particulièrement chétif : Le creux simulé est logiquement encore moins prononcé, potentiellement on ne repasserait même pas sous les valeurs du plateau de 2018/2019. Troisième et dernière simulation pour le fun, avec l'épisode sous stéroïde digne d'un coureur Festina au Tour de France : Bon je m'en moque gentiment, mais le modèle NASA dans la sortie de juin donnait du -1,0° pour juillet et on a fini le mois à +0.0°, ce qui illustre la fiabilité.. En tout état de cause et pour ce qui nous intéresse, notez que le creux simulé résultant sur la température globale n'est pas formidable pour autant : au plus "froid" on viserait les valeurs observées lors des pics chauds de 1998 et 2010.

-

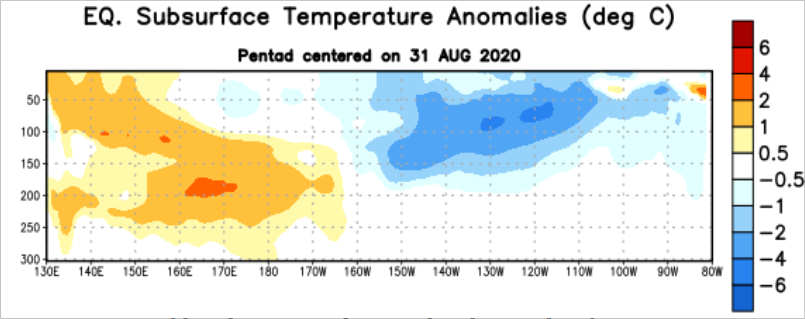

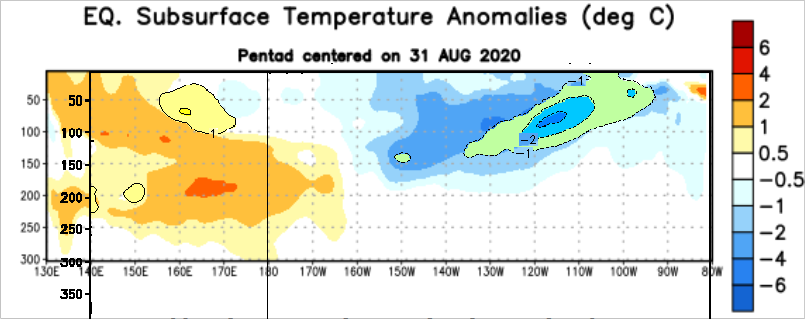

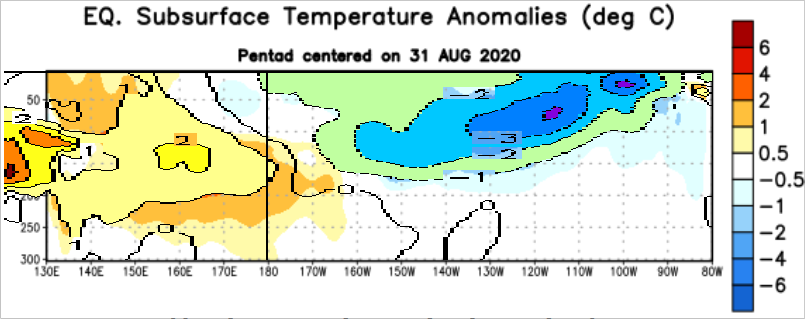

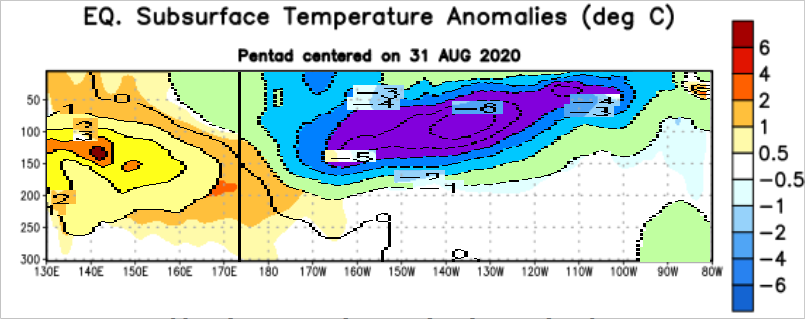

Effectivement, désormais le cycle Niña est bien enclenché et maintenant que le couple océan / atmosphère s'est à peu près éclairci la voix il va pouvoir commencer à chanter. Néanmoins, je trouve au contraire qu'on a renforcé ces dernières semaines la tendance vers une faible évolution Modoki, même s'il est vrai que les seules températures de surface nous mettent un coup de poudre aux yeux. L'indicateur à mon sens le plus important, c'est le positionnement très occidental des anomalies océaniques profondes, ce qui indiquerait que le gros de l'onde kelvin océanique s'est formé dans le Pacifique central (précurseur modoki) et non dans le Pacifique oriental : En amont des épisodes de Niña EP (traditionnelles), traditionnellement les anomalies froides profondes sont davantage recentrées sur l'est du bassin, typiquement avec un cœur froid plutôt recentré entre 90° et 120° de longitude ouest qui va entretenir le refroidissement de surface sur les mois à venir. Pour un exemple, j'ai fait un peu à la va comme j'te pousse un collage de la situation de 2005 (juste avant un épisode EP) qui permet de mieux cerner le décalage : Cette année la situation est franchement plus typique sur ce point d'un précurseur de Niña CP (Modoki), avec un cœur froid qui vient se caler à quelque chose près entre 110 et 150° de longitude ouest. Exemple en procédant au même jeu de collage avec la situation en 2010 à date équivalente soit avant un bel épisode Modoki : les anomalies sont moins prononcées cette année mais le positionnement général est conforme : Même si la nuance est moins nette, on est aussi assez proches de 2007 qui avait également évolué en Modoki. Notez au passage la petite anomalie chaude à faible profondeur sur les côtes américaines (le petit point chaud tout en haut à droite) qu'on a cette année et qu'on retrouvait aussi en 2007 et 2010 mais pas en 2005. Mais je ne sais pas si c'est un artefact / hasard où s'il y a un dynamisme particulier à l’œuvre. Même si les anomalies de surface ont franchement plongé sur la partie la plus orientale du bassin pacifique, cela ressemble bien davantage à une réaction ponctuelle et éphémère aux conditions atmosphériques de ces dernières semaines qu'à un déclenchement robuste et durable qui serait entretenu par un upwelling significatif (ce qui est le moteur des épisodes EP). On avait également observé la même chose en septembre 2007 et 2010 : chute brutale des températures de surface en zone Niño 1+2 mais qui se sont diluées dans le courant de l'automne pendant que les anomalies froides se consolidaient plus au centre du bassin. Par ailleurs, les régimes de vent restent également très marqués modoki, avec des alizés sensiblement renforcés sur l'ouest et le centre du bassin Pacifique mais qui ne parviennent pas à s'imposer plus à l'est - sauf que sans renforcement des vents d'est côté Amérique il va être très difficile d'alimenter un upwelling. Là aussi, même si sur l'intensité la comparaison ne tient pas la route, sur le positionnement c'est assez similaire de ce qu'on avait en 2010 à date équivalente. Rien n'est acquis et on aura l'occasion d'en reparler jusqu'en novembre / décembre (période à laquelle la vraie divergence entre les deux types d'épisode se met en place de manière ferme et définitive), mais à mon sens l'option modoki continue de tenir sérieusement la corde.

-

Je fais un petit aparté, mais quand tu vois la photo du dessus avec un paysage blanchi et que tu regardes les relevés des derniers jours : Cet automne / hiver, je vais me garder ce mème pour l'argument traditionnel que je vois venir ...

-

Suivi du temps aux Etats-Unis.

TreizeVents a répondu à un sujet de THE_PHOENIX dans Amérique du Nord

*petit* pyrocumulus californien ... -

7,4° / 35,6° aujourd'hui à Bélis (40) soit 28,2° d'amplitude journalière, pas moche pour une station de plaine en septembre !

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

Comme partout ailleurs, on passe de la grosse fraîcheur matinale à la grosse chaleur : Tn 12,1° et Tx 34,6° Hallucinante amplitude d'ailleurs en forêt landaise : Bélis est passée de 7,4° de Tn à 35,6° de Tx soit 28,2° d'amplitude journalière ! -

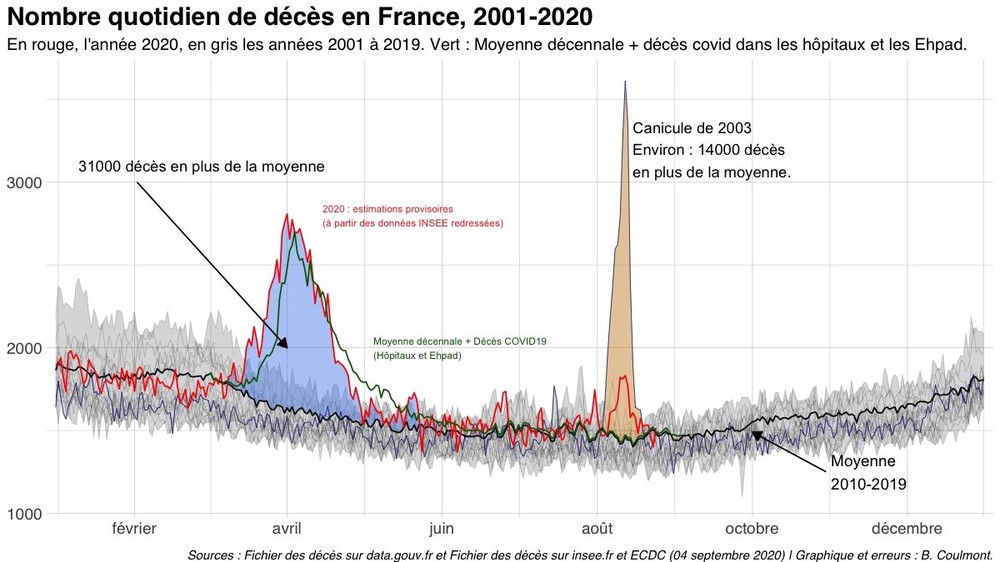

Gestion administrative des canicules

TreizeVents a répondu à un sujet de Tornado08 dans Météo, environnement et société

Bon à l'origine cette courbe a été faite pour illustrer le pic de mortalité de la pandémie de COVID, mais pour ce qui nous intéresse, à noter le pic de mortalité de début août. Si on part de l'hypothèse qu'il s'agit d'un pic essentiellement lié à la période de canicule, même s'il est heureusement sans commune mesure avec 2003, on peut néanmoins relever que c'est, en valeur absolue et probablement en terme d'écart par rapport à la moyenne, le troisième plus gros pic de mortalité enregistré en été sur les 20 dernières années. Ce qui témoignerait d'un impact quand même assez notable de cette séquence caniculaire. -

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

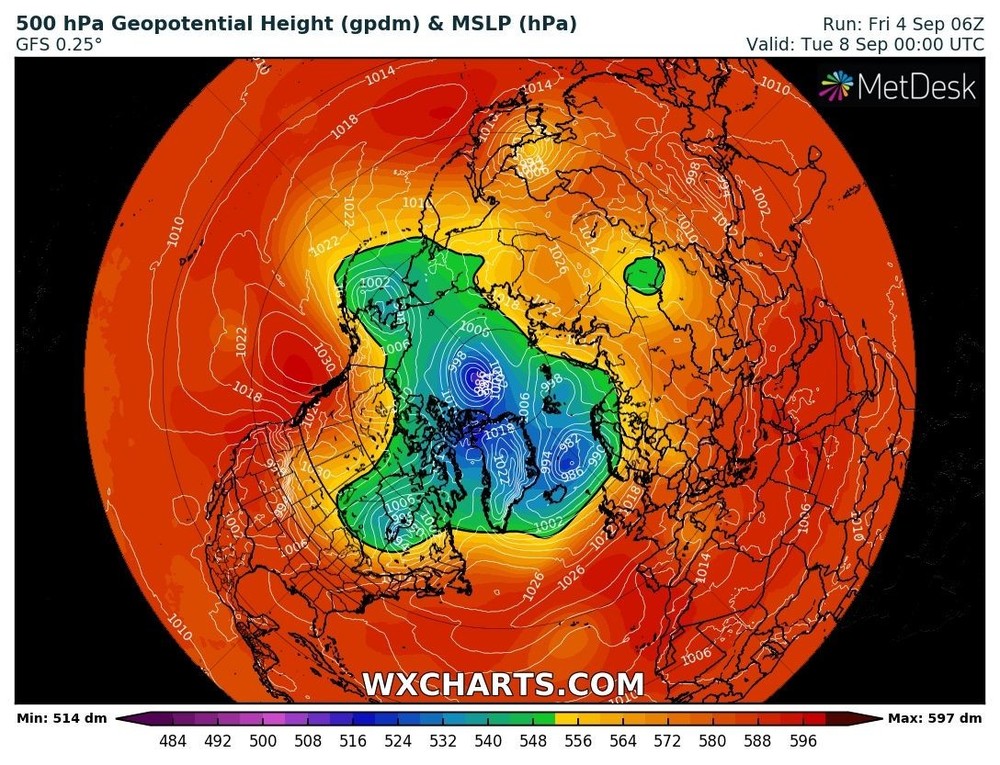

Juste pour le détail, le refroidissement en automne / hiver en Arctique est essentiellement radiatif : la chaleur s'évacue vers l'espace par rayonnement. Ce refroidissement radiatif est fortement entravé par la nébulosité : la présence d'une couverture nuageuse agit comme un miroir qui vient réfléchir le rayonnement montant pour le renvoyer vers le sol et réduit donc la perte d'énergie globale de l'Arctique. On a exactement le même phénomène chez nous en automne / hiver : il fait beaucoup plus froid au petit matin après une nuit claire et sans vent que lorsque le temps est couvert. La présence d'une forte dépression en Arctique, cela nous indique en corollaire que la nébulosité va être importante, ce qui est donc justement contreproductif à la mise en place d'un début de refroidissement. Et la dessus, il ne faut pas notamment se laisser piéger par les températures à 850 hPa ou les géopotentiels à 500 hPa qui ne sont pas du tout de bons indicateurs de qu'il se passe réellement (il faudrait plutôt suivre les OLR qui sont bien plus parlants). GFS par exemple ne s'y trompe pas : les températures au sol seraient anormalement élevées sur l'Arctique au moment où le creusement dépressionnaire battrait son plein : le seul endroit où il ferait un peu frais (vers Béring) c'est celui qui serait encore en légère influence anticyclonique : Autre manière de voir les choses : alors que les conditions sont redevenues dépressionnaires depuis quelques temps au niveau du pôle et du nord Groenland, la température donnée par l'institut danois du DMI n'arrive pas à passer franchement la barre du regel : Même si les données qui servent à établir ce graphique sont particulièrement mal fichues et qu'on se demande pourquoi le DMI n'a jamais corrigé le gros problème de calcul qu'ils ont la dessus, on voit bien que quelque chose - en l'occurrence, des cieux qui restent bouchés - bloquent la redescente. En attendant, on vient officiellement de passer sous la barre des 4 millions de km² en extension selon le NSIDC avec 3,939 exactement au dernier relevé quotidien. Cette barre n'avait été atteinte jusqu'à présent qu'en 2012. -

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

Pas triste ça non plus ... Bon le tweet date d'il y a quelques heures et est déjà un peu obsolète car depuis on vient de placer le 21è record quotidien consécutif (Tx provisoire 5,5° contre un record à 4,0°). Désormais (et heureusement) peu de chances de batte 2012*, mais on sera clairement et définitivement en dessous du tri groupé des années suivantes au classement. Il va par ailleurs falloir encaisser encore deux à trois jours de conditions particulièrement agitées avec un creux dépressionnaire bien marqué et une véritable tempête orientée Laptev --> Archipel Canadien qui devrait encore bien malmener le pack résiduel. On va encore creuser les prochains jours. Encore que sur la comparaison avec 2012, autant sur l'extension de la banquise on est très loin, autant sur l'aire et le volume la différence n'est pas particulièrement notable. Ce qui se traduit par : en 2012, le pack de fin de saison était particulièrement dense et compact, alors qu'en 2020 le pack de fin de saison est très fragile et très fragmenté - mais que la quantité de glace survivante est in fine plus ou moins identique entre les deux années. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest- Septembre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de cédric du Lot dans Le temps en France

C'est surtout les sols qui jouent : le sable n'a que très peu d'inertie thermique, il va accumuler très vite de la chaleur en journée et la relâcher tout aussi vite le soir et la nuit - ce qui amplifie les extrêmes (Tn très basses et Tx élevées). Les sols plus lourds et souvent argileux qui ont au contraire davantage d'inertie chauffent moins fort en journée et retiennent davantage cette chaleur la nuit, ce qui limite les extrêmes quotidiens (Tn moins basses et Tx moins hautes). Du coup, la carte que tu donnes est vraiment typique : la nuit est tombée, et les stations côté Chalosse (Dax, Souprosse, Urgons...) ne baissent que lentement car les sols sont encore chauds et limitent la baisse alors que les stations côté forêt landaise (Rion, Sabres, Bélis, Belin-Béliet...) sont en chute libre car le sable n'a rien retenu de la chaleur du jour. Typiquement, c'est souvent l'Adour puis la Midouze qui représentent cette frontière climatique sud/nord. Je n'inclus pas Capbreton et Hossegor qui sont spécifiques (front de mer pour l'une, mix zone urbaine / bord d'un lac pour l'autre). Ce qui serait plus inhabituel sur ta carte horaire c'est le 17° de Mont de Marsan alors que c'est plutôt une station sur sol sableux avec baisse rapide de la température le soir, mais on peut noter que le vent était resté un peu plus sensible que sur les stations alentours hier soir ce qui a du brasser l'air et empêcher la création d'une couche froide de surface. En tout cas ce matin, on était revenu en mode normal, il fait plus froid sur le sable que sur l'argile : Et quelques heures plus tard, c'est l'inverse, les sols de Chalosse chauffent moins vite et retiennent le mercure alors que sur le sable la chaleur s'accumule rapidement : Pour donner quelques chiffres, en septembre, l'amplitude moyenne en forêt landaise est de 14,4° (Tn 10,6° / Tx 25,0° - moyenne des stations de Luxey, Sabres, Roquefort et Pissos) contre 12,2° en Chalosse (Tn 12,7° / Tx 24,9° - moyenne des stations de Dax, Peyrehorade, Amou et Aire).