-

Compteur de contenus

13 272 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

46

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par TreizeVents

-

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

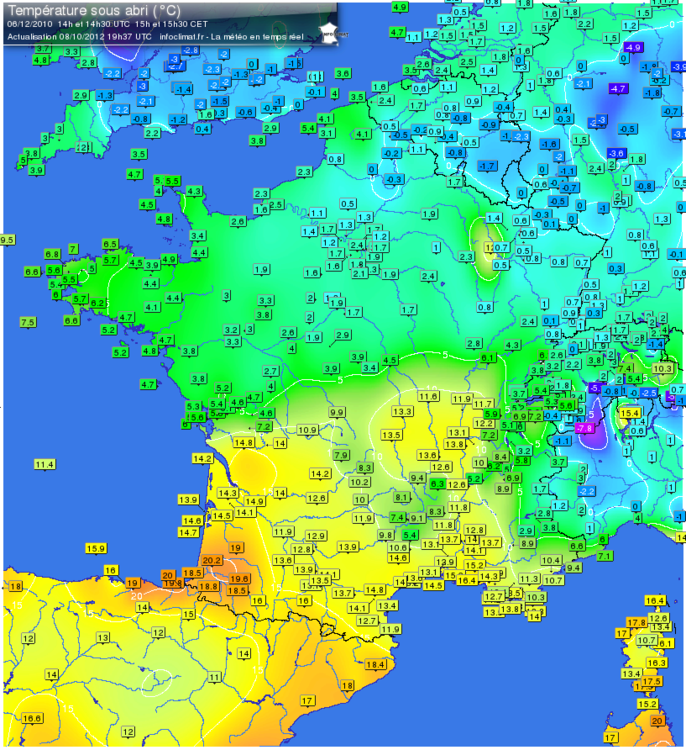

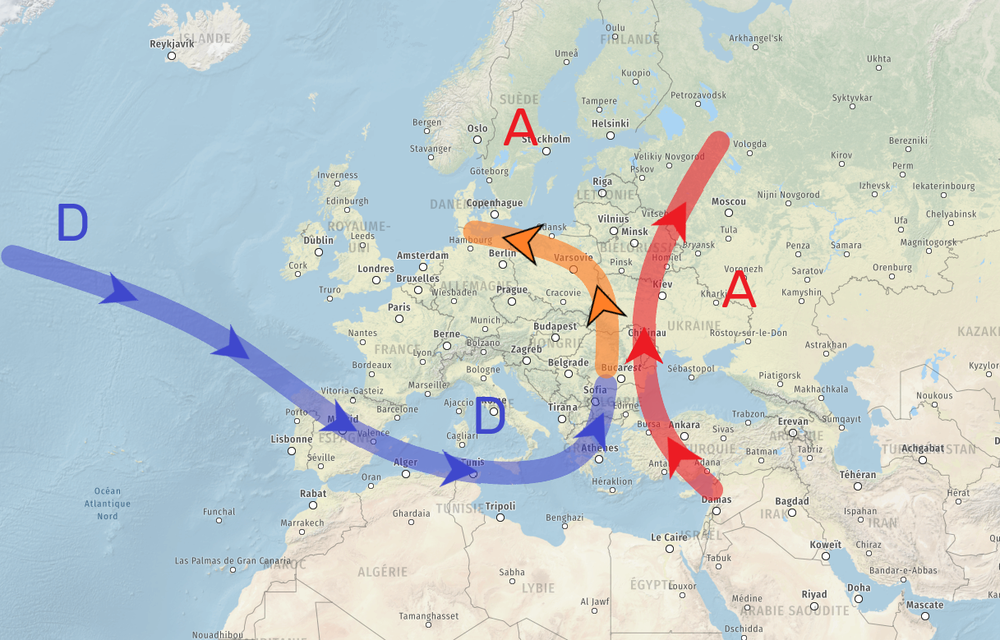

Genre ceci ? Spectaculaire mais pas rarissime en NAO- : ligne de conflit qui coupe la France sur un axe ouest-est avec un flux doux d'ouest / sud-ouest au sud et froid d'est / nord-est au nord (et souvent avec un excellent épisode neigeux entre les deux). -

Du 26 octobre 2020 au 1 novembre 2020, prévisions météo semaine 44

TreizeVents a répondu à un sujet de Cers dans Evolution à plus long terme

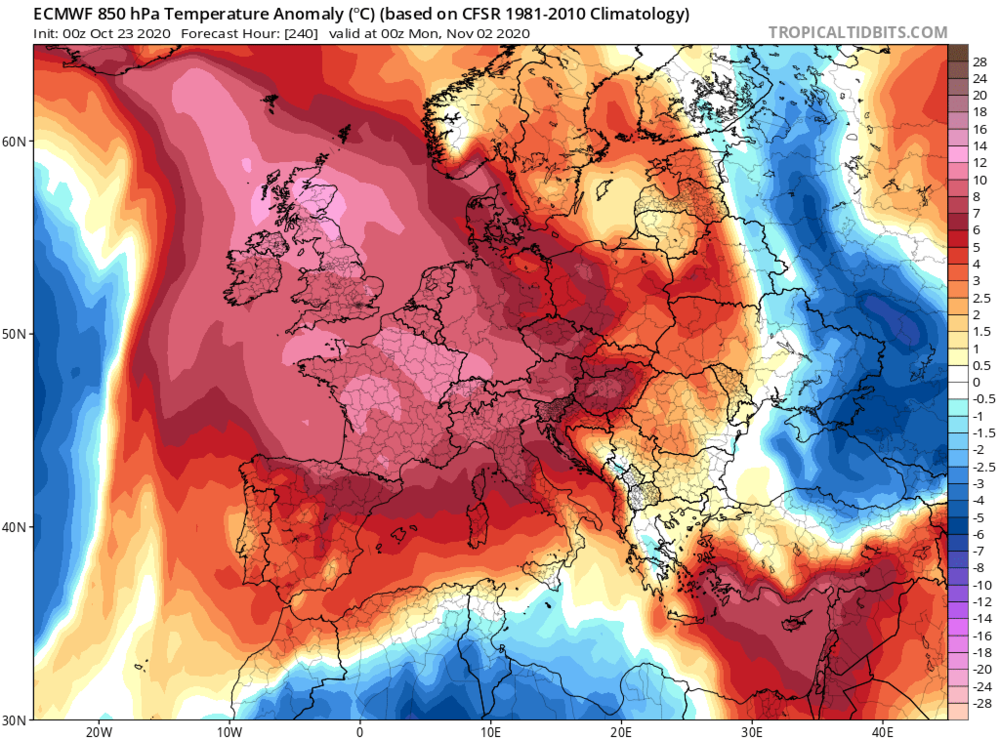

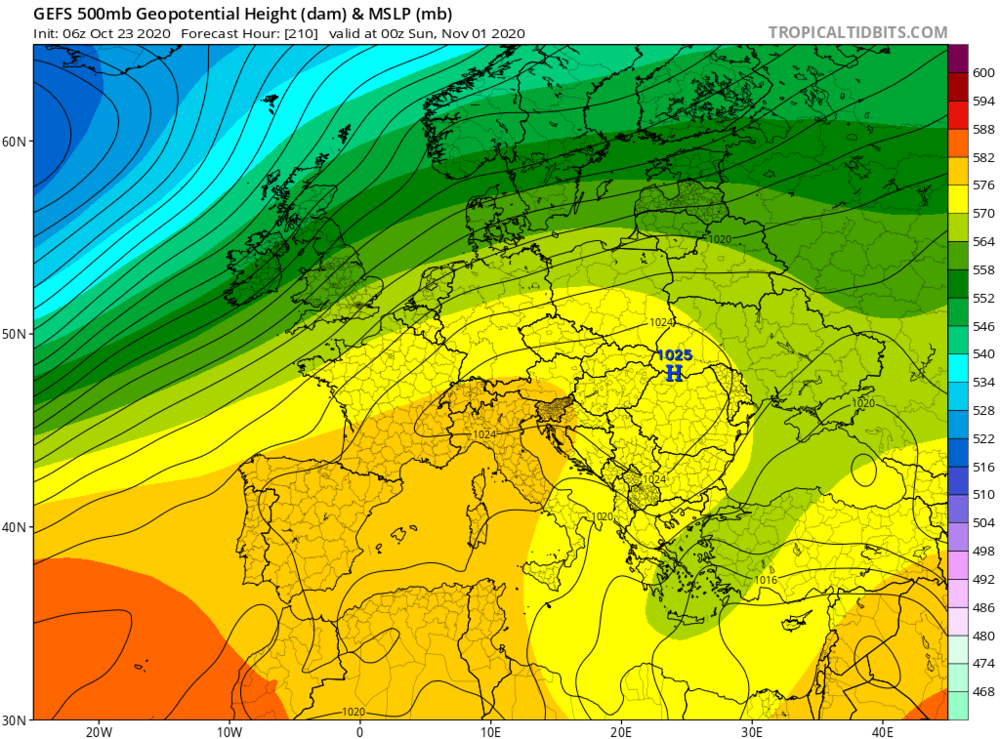

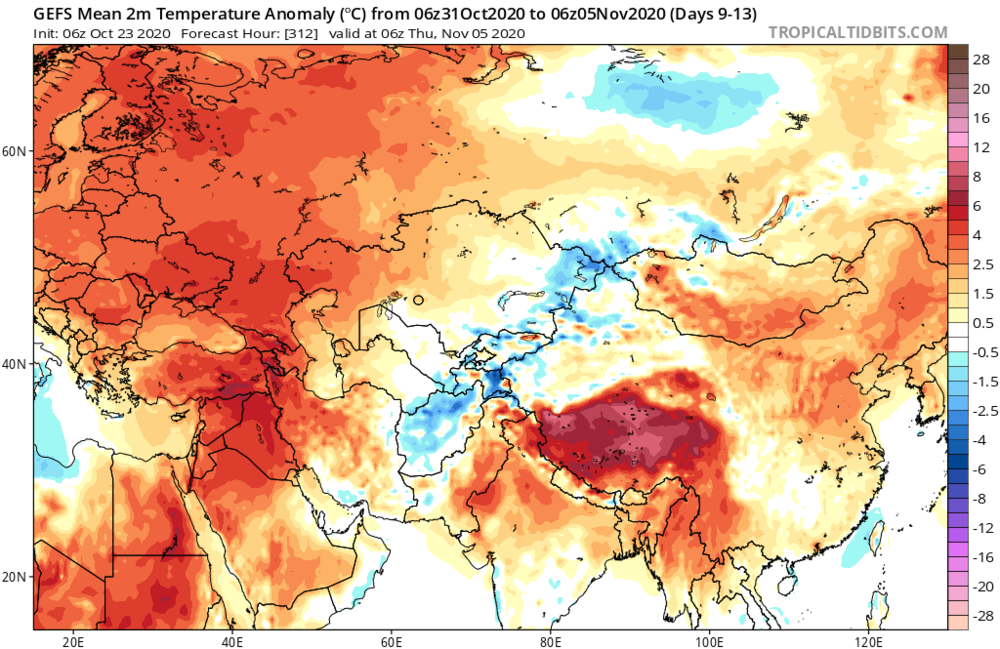

CEP assez monstrueux en effet ce matin en altitude en fin d'échéance, ce qui a du motiver le post de Tornado, cf ici les anomalies de T850 : Mais le déterministe est isolé par le haut de son ensemble, ce dernier étant moins catégorique sur l'ampleur de la remontée d'un dôme de hauts géopotentiels sur l'Europe de l'ouest, cf les diagrammes postés par @cédric du Lot Mais comme cela a été rappelé maintenant qu'on arrive en novembre les températures au sol ne suivent plus forcément en plaine les valeurs en altitude : sur une modélisation comme celle-ci on pourrait battre des records de douceur sur les reliefs mais il ne ferait pas forcément chaud ailleurs. Attention néanmoins, les ensemblistes (IFS et surtout GEFS) envoient un signal de risque de très grande douceur généralisé plaines / montagnes qui est bien plus inquiétant que le déterministe du CEP. Exemple avec la moyenne pourtant lissée de GEFS à H+210, flux de sud-ouest dynamique (donc "exit" les inversions) et en prime qui pousserait jusqu'en Sibérie en repoussant / annihilant la reconstitution précoce d'une plage froide de début d'hiver sur la Russie. Franchement pas glop. -

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

Même si le réchauffement aggrave forcément un peu les choses, la climatologie nous enseigne que les flux de nord n'ont jamais été particulièrement froids en hiver sur l'hexagone. Dans l'immense majorité des cas, ces flux sont "océanisés", avec de l'air en basses couches radouci par sa balade de plusieurs milliers de kilomètres au dessus de l'Atlantique et/ou de la Mer du Nord. Bien évidemment, l'origine de la masse d'air joue aussi et le résultat n'est pas le même dans un flux Boston -> Paris via Reykjavik que dans un flux Svalbard -> Paris via les Shetlands, mais (a) même dans le second cas c'est rarement le grand jackpot hivernal en France* sauf et (b) de toute façon MF opte pour un scénario où on serait davantage dans le premier cas de figure. A Beauvais par exemple, la température moyenne quotidienne relevée en hiver sur la période 1981-2010 en flux de N/NO est de 3,4° sachant que la Tm normale sur l'ensemble de l'hiver est de 3,9°. Cela fait donc à peine un demi-degré de déficit. Et le réchauffement n'y est pour rien dans le constat : sur la période 1951-1980, la température moyenne quotidienne relevée en flux de N/NO était de 2,9° pour une Tm normale en hiver de 3,3°. Déficit de 4 dixièmes de degrés. *Il n'y a que le nord-est, je pense notamment au plateau lorrain et à la Franche Comté, qui peuvent plus facilement tirer leur épingle du jeu sur ce genre de dynamiques. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest

TreizeVents a répondu à un sujet de acrid vintaquatre dans Le temps en France

C'est même un vrai festival ... -

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

J'ai eu la même réflexion en regardant la carte : on n'arrive pas trop à comprendre quel schéma pourrait arriver à un tel résultat. On n'a aucune indication de température à l'exception du "mild" (doux) côté Russie, et sachant qu'une NAO- produit des hivers excessivement froids par la bas (le signal de corrélation est beaucoup plus marqué qu'en Europe Occidentale) c'est qu'ils ne prévoient pas un schéma NAO- classique. En fait, il faut lire l'article complet pour comprendre un peu mieux, et leur idée c'est à quelque chose près ceci : Présence d'un rail dépressionnaire mais ayant tendance à plonger sur la Méditerranée, d'où les conditions souvent perturbées qu'ils y envisagent. Pour autant leur prévision c'est qu'il n'y aurait pas blocage avec rappel d'air froid depuis la Russie, et l'Europe centrale et du nord serait placée dans un régime de sud / sud-est sec mais pas forcément froid - d'où le fait qu'ils n'ont pas osé se prononcer sur les températures. En tout cas c'est la manière dont j'interprète leur prévision, car il y a quand même des choses assez incohérentes dedans (du genre hiver très peu neigeux dans les Alpes notamment côté italien d'après l'article, alors que des dépressions plongeant en Méditerranée occidentale sont quand même ce qu'il se fait de mieux pour envoyer un paquet d'humidité se bloquer sur les flancs sud des Alpes). -

Consignes du service de santé publique de l'état américain de l'Iowa (Midwest) : le virus se transmet si on reste au moins 15 minutes à moins de 1,8 mètres (6 feets) d'une personne contaminée, donc évitez des contacts rapprochés de plus d'un quart d'heure. Application de la consigne dans les écoles publiques de l'Iowa : toutes les 14 minutes, les élèves doivent se lever et changer de place, comme ça ils ne se transmettent pas le virus. (

-

Saison cyclonique 2020 Atlantique Nord

TreizeVents a répondu à un sujet de cyco dans Suivi des Phénomènes Cycloniques

Environ 958 hPa ... quasiment en catégorie 3 ... encore une intensification brutale inattendue ? -

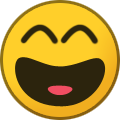

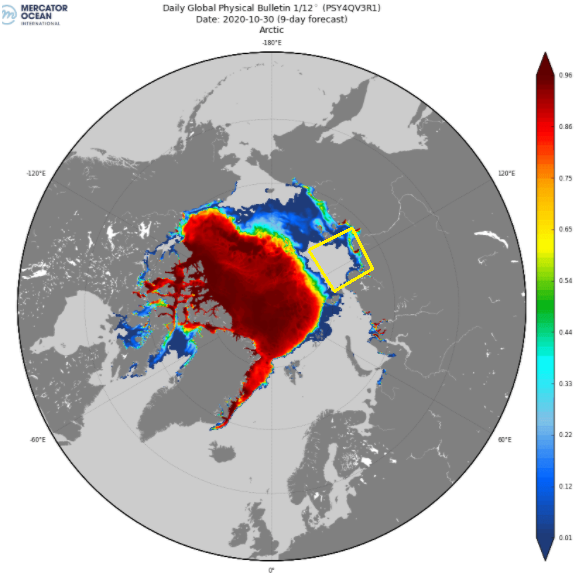

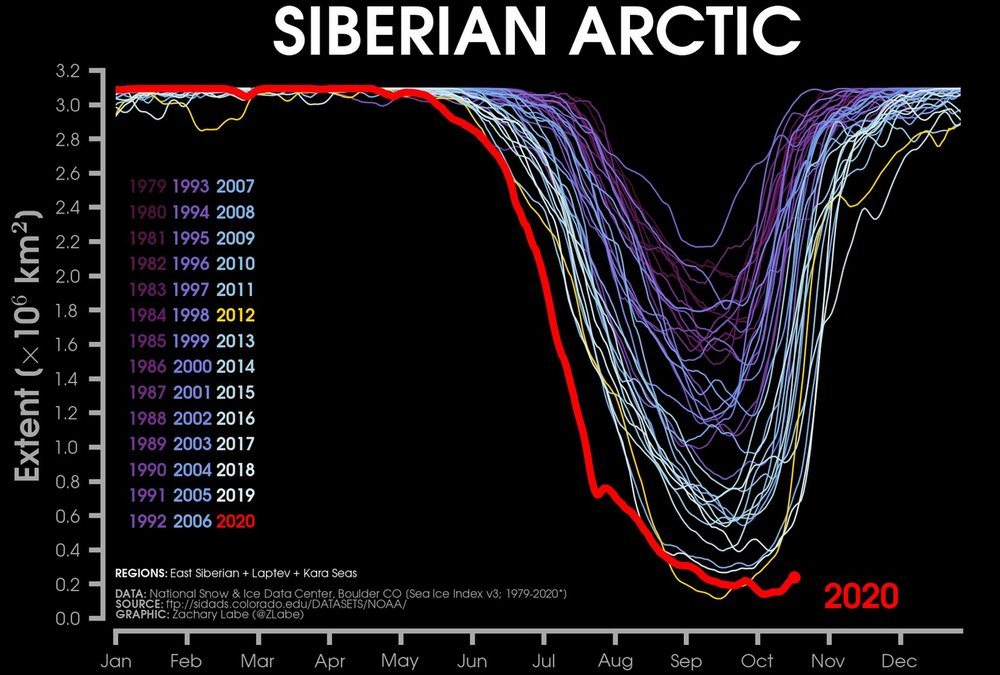

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

Juste pour se rendre compte de la misère, du côté de Laptev (cadrage approximatif) : On aurait quasiment rien en banquise fin novembre, tout au plus un peu de glace en bordure continentale. Genre quoi, 100000 km² en comptant large ? Traduisons ça avec un graphique, on vise donc au pifométrique la petite porte jaune avec un comptage potentiellement trop optimiste : Pas plus de commentaires. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest

TreizeVents a répondu à un sujet de acrid vintaquatre dans Le temps en France

Hello, Peu de vent attendu ici la nuit dernière, d'ailleurs les Landes étaient restées en vigilance verte. J'ai été réveillé par le décollage du salon de jardin, qui est protégé du vent dominant d'ouest / nord-ouest mais qui a offert une belle prise à la véritable tempête de vent de sud qui s'est subitement levée en milieu de nuit. Obligé en catastrophe de ranger tout ce qui traînait dehors en simple t-shirt par presque 25° au milieu de la nuit, surprenant. 87,5 km/h à la station de Dax, nouveau record mensuel, complètement inattendu ! -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest

TreizeVents a répondu à un sujet de acrid vintaquatre dans Le temps en France

Encore plus parlant avec l'animation : Il pleut quasiment sans discontinuer depuis ce matin, alors qu'il n'est pas tombé une seule goutte 20 km plus au sud. Pluie soutenue actuellement, mais le ciel est clair au sud avec de belles formations nuageuses (lenticulaires) typique des épisodes de foehn. Côté Pays Basque, 17,8° de Tn à Cambo, 18,7° à St Jean de Luz et 19,1° à Bustince. Côté Landes, 15,9° de Tx à Dax, 15,7° à Rion des Landes et 14,9° à Mont de Marsan. -

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

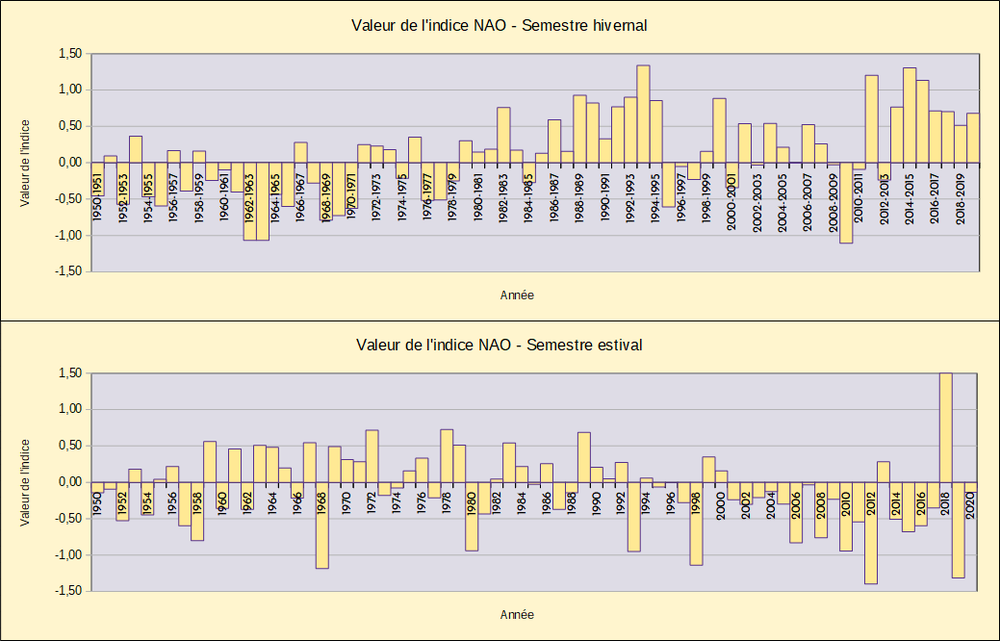

Petite remarque complémentaire en parlant de l'activité zonale sur l'Atlantique, cf post de Cirus plus haut. Un autre témoin de la vigueur inhabituelle du courant d'ouest depuis plusieurs années à des latitudes intermédiaires (entre 40° et 55° nord) sur l'Atlantique, c'est l'indice NAO. Très schématiquement, la NAO correspond d'une certaine manière à un indicateur du positionnement de la zone de conflit entre les hauts géopotentiels subtropicaux et les bas géopotentiels polaires et du traditionnel courant d'ouest qui les départage : la NAO+ correspond à une situation où cette zone de contact est en position "normale" et la NAO- à une situation "anormale" ou "atypique". En période hivernale, la présence d'un tel courant aux latitudes intermédiaires est typique de conditions NAO+ : la NAO- correspondant à l'inverse à un courant bloqué ou déporté vers le sud ou vers le nord). Mais en été, période à laquelle cette activité zonale devrait "normalement" être réduite et déportée plus au nord (NAO +), la persistance d'une activité zonale inhabituellement forte aux latitudes intermédiaires va correspondre à de la NAO-. Bon, je schématise vraiment à outrance et limite à la hache, mais l'idée générale est à peu près celle-ci. Cela implique que logiquement, la persistance d'un courant zonal marqué toute l'année aux latitudes intermédiaires devrait nous valoir de la NAO+ en hiver et de la NAO- en été. En considérant que le semestre hivernal correspond à la période novembre - avril et que le semestre estival correspond à la période mai - octobre, voici les observations des dernières années : - On en est à 7 périodes hivernales consécutives avec un bilan clairement NAO+ et en poussant un peu à 8 périodes hivernales avec bilan NAO+ sur les 9 dernières années, - Depuis 2010 on a sorti 9 semestres estivaux avec un bilan clairement NAO- sur 11 années. Bon, cela ne nous apprend pas forcément quelque chose sur l'hiver à venir, mais cela permet de prendre un peu de hauteur de vue sur le cycle climatique actuel - et sur l'enjeu de prévoir si cela va continuer (= encore un hiver majoritairement NAO+ à craindre) ou si on a des signes tangibles qui permettraient d'espérer un changement.- 497 réponses

-

- 17

-

-

-

Statistiques et anomalies climatiques globales

TreizeVents a répondu à un sujet de Sam82 dans Evolution du climat

Dans les données satellites de l'université de Huntsville (UAH), juillet, août et septembre 2020 sont à l'échelle globale les trois mois les plus froids depuis le début des mesures (1978) en basse stratosphère. On rappellera que ce refroidissement de la stratosphère est cohérent et attendu dans un contexte de réchauffement de la troposphère (basse atmosphère) par effet de serre - très schématiquement la chaleur est "piégée" dans la basse atmosphère qui se réchauffe sensiblement et il y a moins de transfert / évacuation vers la haute atmosphère qui elle, se refroidit. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments indiquant que le réchauffement de la basse atmosphère est lié à une hausse de l'effet de serre : si ce réchauffement était lié à une hausse de l'énergie reçue par le soleil, la stratosphère qui serait en quelque sorte aux premières loges de ce flux entrant se réchaufferait également au lieu de se refroidir. -

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

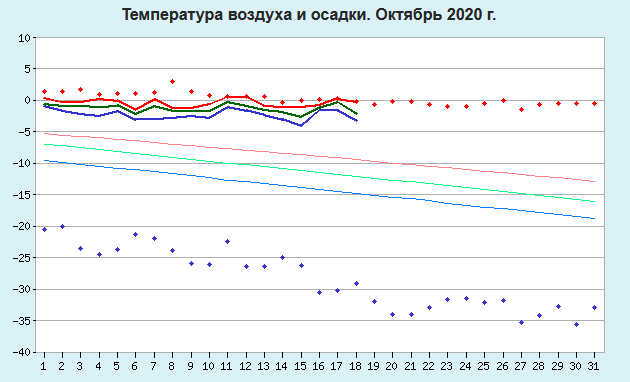

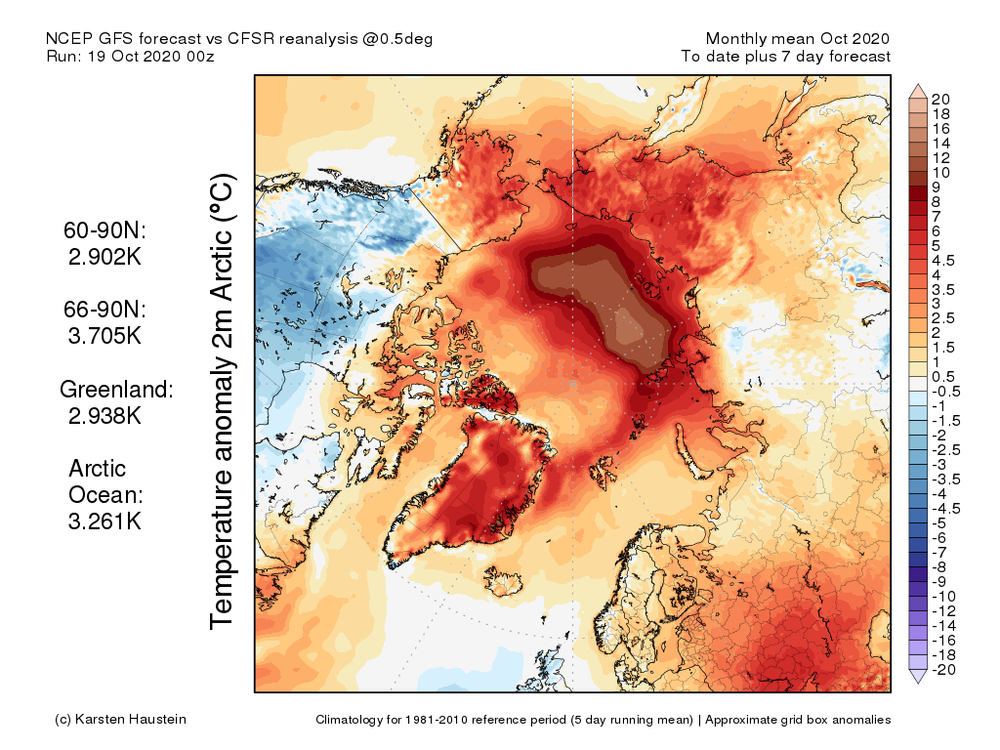

A cette époque de l'année, les îles de l'Arctique russe devraient déjà être entourées de banquise, avec une chute progressive de la température accompagnant l'installation de l'hiver. Problème, l'océan est toujours libre de glace et maintient la température autour des 0°, d'où des anomalies qui vont crescendo par rapport à une normale qui baisse fortement jour après jour. Exemple avec Ostrov Golomyanny : Cette île devrait être entourée par la glace depuis plusieurs semaines, et le refroidissement radiatif hivernal devrait faire tomber la Tm de -7° en début de mois à -16° en fin de mois (soit pas loin d'un degré perdu tous les trois jours). Problème : l'océan n'a toujours pas regelé, et le mercure est contraint de rester planté autour de zéro degré. Et face à une normale qui baisse, les anomalies journalières augmentent : +6,5° le 1er/10, +7,9° le 7/10, +9.4° le 12/10, +11,6° le 17/10, et il y a moyen de viser des anomalies journalières à +15° vers le 27. Les anomalies chaudes vont continuer et même s'amplifier jusqu'à ce que la banquise reprenne les mers environnantes - ce qui finira bien par arriver même si c'est très laborieux. -

Statistiques et anomalies climatiques nationales

TreizeVents a répondu à un sujet de Aldébaran dans Evolution du climat

A Nevers, l'anomalie actuelle par rapport aux normes mensuelles 1981-2010 est de -0.90° et devrait remonter à +0.1° au 25/10 d'après les prévisions de MF. Au Mans, même exercice, on est à -0.4° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à +0.3° vu les prévisions. A Rouen, même exercice, on est à -0.5° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à +0.3° vu les prévisions. A Nancy (Essey), même exercice, on est à -0.1° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à +0.6° vu les prévisions. A St Étienne, même exercice, on est à -2.2° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à -1.3° vu les prévisions. A Agen, même exercice, on est à -1.8° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à -0.7° vu les prévisions. A Nîmes, même exercice, on est à -1.4° et on devrait remonter d'ici le 25/10 à -0.8° vu les prévisions. Traduction : au nord, on est quasiment assurés de perdre tout le déficit accumulé depuis le début du mois, et c'est sur la moitié sud qu'il va falloir compter pour éviter un 17è mois consécutif excédentaire au niveau national. La dernière semaine du mois sera déterminante - et elle n'est pas excessivement bien engagée sur les modélisations long terme. "fifty-fifty". -

Prévisions Sud-Ouest - Octobre 2020

TreizeVents a répondu à un sujet de Girondin dans Prévisions à court et moyen terme

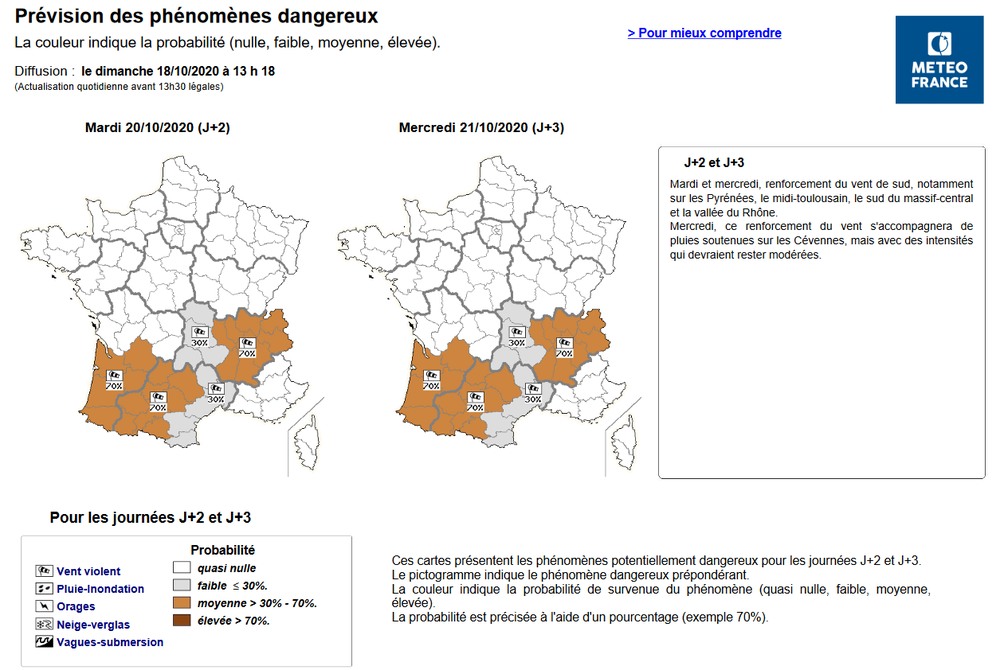

On va probablement s'orienter sur une vigilance orange vent sur les Pyrénées et dans le domaine élargi de l'autan mardi et mercredi, avec un maximum d'intensité attendu dans la nuit. Les 100 km/h seront vraisemblablement dépassés sans problème du Lauragais au Toulousain, et on devrait dépasser les 80 km/h dans toute la partie nord de feu Midi-Pyrénées. Joli coup de foehn au passage, sur Arpège on taquinerait les 25° mercredi à l'aube dans certaines vallées du duo 64/65 et potentiellement jusqu'à 28° l'après-midi. -

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

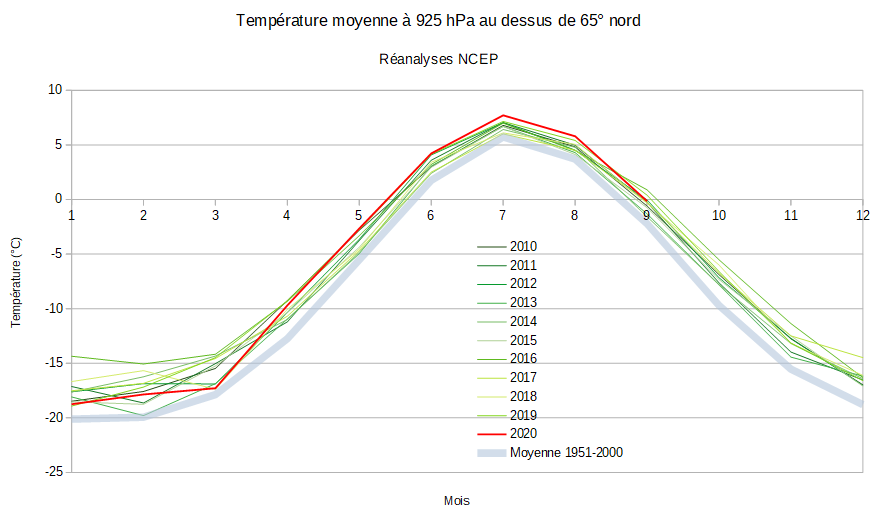

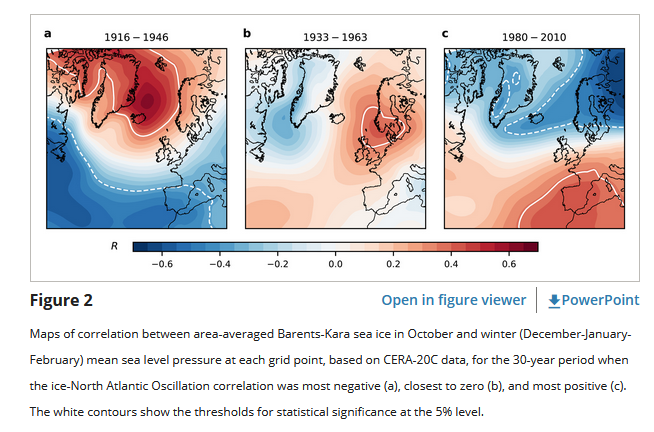

J'ai envie de vous dire, chaque fois que vous voyez apparaître ces graphiques de la température au pôle, il est urgent que vous ayez cette réaction : Bon, plus sérieusement, 3 raisons de ne plus utiliser ces graphiques : Déjà, ils ne représentent que la situation au delà de 80° nord. Pour illustrer approximativement ce que cette zone représente, c'est seulement une partie du bassin central Arctique, en ignorant complètement tous les extérieurs. Vous pouvez avoir une vague de douceur / chaleur s'étendant sur plusieurs millions de kilomètres carrés depuis la Sibérie jusqu'au Canada en passant par les mers de Laptev jusqu'à Béring et Beaufort que cela ne serait même pas pris en compte dans ce graphique. En prime, il y a un énorme biais de calcul : l'indice est obtenu en faisant la moyenne non pondérée de la température dans la zone 80° à 81°, de celle entre 81° et 82°, et ainsi de suite jusqu'au dernier cercle de 89° à 90°. Dit autrement, la zone située entre 89° et 90°, qui mesure à quelque chose près 38800 km² soit l'équivalent de la région Centre Val de Loire, compte autant dans le calcul que la zone située entre 80° et 81° qui mesure environ 737000 km² soit à quelque chose près la surface de la France, de la Belgique, des Pays Bas, de la Suisse et de l'Autriche réunies. Et pour finir, ce graphique donne la température juste au dessus au sol (T2M), ce qui est franchement peu utile en été puisque le sol dans cette zone (pour combien de temps encore ?) c'est très majoritairement de la glace avec donc une température qui ne s'élève jamais franchement au dessus de 0°. Niveau d'information zéro : vous pouvez avoir des conditions froides et perturbées sous une bonne grisaille et -5° à 850 hPa au sol vous verrez qu'il fait 0°, vous pouvez avoir une énorme incursion douce avec +15° à 850 hPa sous un soleil permanent et la banquise qui est en train de fondre au rythme d'une piscine olympique de glace toutes les secondes que vous aurez quand même 0° au dessus de la glace résiduelle. Le seul véritable intérêt de ce graphique, c'est de pouvoir suivre / analyser / comparer l'ampleur des grandes incursions douces localisées pile sur le pôle en période hivernale, mais ça ne va pas franchement plus loin. Si on veut suivre les bilans thermiques en général des régions polaires, il vaut mieux utiliser d'autres outils, comme les réanalyses - ou les quelques rares données de stations au sol dans la région. Personnellement je regarde les réanalyses du NCEP en prenant toutes les régions situées au nord de 65° ou 70° nord, et en regardant non pas la température au sol (qui peut être faussée par la présence de glace au sol) mais celles des basses couches juste au dessus, typiquement 925 hPa. On n'a qu'un pas mensuel qui lisse un peu les choses (encore qu'on pourrait exploiter les réanalyses pour sortir des données journalières mais de suite il faut davantage mettre les mains dans le cambouis), mais c'est beaucoup plus parlant / intéressant pour des analyses larges. Après un hiver un peu plus frais que ces dernières années, aidé en grande partie par des conditions AO+ persistantes et marquées qui ont limité les échanges méridiens, d'avril à août 2020 la surchauffe a été inédite et monumentale. Mais en septembre, avec l'aide de conditions un peu plus favorables (reconstitution précoce d'un semblant de vortex troposphérique et refroidissement sensible du côté Canada / Groenland), on est revenus dans le peloton des dernières années. Octobre devrait à quelque chose près rester peu ou prou dans ce peloton, avec cependant une dichotomie entre un refroidissement qui s'est accentué dans les terres surtout côté Canadien et des anomalies positives qui explosent au dessus des bassins périphériques de l'Arctique qui sont toujours libres de glace alors qu'il devrait désormais y faire -10/-15° au dessus de la banquise. Bilan d'octobre + prévision avec les 7 prochains jours : On devrait probablement enregistrer des retards historiques d'embâcle (reprise de la banquise) sur tout le côté russe de l'Arctique, le temps que ces bassins se refroidissent et atteignent le point de congélation. Non sans avoir relâché avant des quantités astronomiques de chaleur latente et d'humidité .. pour quel impact, bien malin qui pourra le dire. Dans cette étude qui date d'il y a une dizaine d'années, des chercheurs avaient exploré une piste intéressante indiquant que le recul en automne / hiver de la banquise dans les bassins de Kara et de Laptev favoriserait mécaniquement des conditions plus froides en Eurasie en perturbant les régimes de circulation en troposphère. Cette piste a été creusée depuis, et les résultats ont apporté plus de questions que de réponses : sur des échelles de temps très longues il n'y a aucune relation claire, mais sur des échelles trentenaires on observe des corrélations significatives entre la surface de banquise en octobre sur ces secteurs de Kara / Laptev et l'indice NAO de l'hiver suivant. Problème, ces corrélations s'inversent selon la période de temps étudiée... donc autant dire qu'il vaut mieux pas trop s'appuyer la dessus, ce qui est d'ailleurs la conclusion des auteurs ("we caution against the use of autumn sea ice as a statistical predictor of the NAO").- 497 réponses

-

- 21

-

-

-

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

Mon opinion n'est peut-être pas forcément bien étayée, mais j'ai le sentiment que depuis quelques années toutes ces analyses rétrospectives, même si elles sont loin d'être dénuées d'intérêt dans l'étude du climat "passé", sont de moins en moins utiles / efficaces pour faire des prévisions par analogie dans le climat "d'aujourd'hui'. Sur le thème du suivi solaire, @Cirus avait posté quelque chose d'intéressant il y a deux ans : Le graphique qu'il avait posté mettait en relief l'existence de périodes de zonal particulièrement actif et avec peu de déséquilibres en stratosphère (SSW) coïncidant avec les périodes de fin des cycles solaires 20, 21, 22 et 24 (et quelque peu sur le cycle 19). Mais pas sur le cycle 23. Ce n'est donc pas systématique. L'étude évoquée dans le message que tu as dépoussiéré, a été réalisée sur une période de référence couvrant essentiellement les cycles 20 à 22, c'est à dire pile poil "la période qui matche" dans le graphique de Cirus. Dans un post que je n'ai pas retrouvé, je m'étais amusé a réaliser les mêmes calculs que ceux de l'étude mais sur les années post 2000 (c'est à dire couvrant essentiellement le cycle 23), et les résultats obtenus ne collaient plus du tout. Cela ne remet pas en cause l'existence d'une corrélation (mais pas forcément d'une raison ?) entre les années 1960 jusqu'au début des années 2000, mais cela démontre que sur d'autres périodes cette corrélation n'existe pas forcément. Dans le graphique de Cirus, on peut néanmoins noter que l'activité zonale en Atlantique a sensiblement baissé et pour des périodes de 3 à 5 ans à quelque chose près à chaque moment de changement de cycle solaire soit vers 1965 (passage du cycle 19 au 20), 1977 (20 à 21), 1986 (21 à 22), 1997 (22 à 23) et 2010 (23 à 24). On est pile poil en train de basculer du cycle 24 au 25. A voir si on observe la même chose dans un proche avenir, ce qui pourrait favoriser le retour de beaux hivers entre (approximativement) maintenant et 2026 ? Pour le moment en lissage sur 36 mois cette activité zonale est toujours en très grande forme et ne montre pas de signes d'affaiblissement, mais qui vivra verra. -

Tendances hiver 2020-2021

TreizeVents a répondu à un sujet de Benjamin GADRAT dans Tendances saisonnières

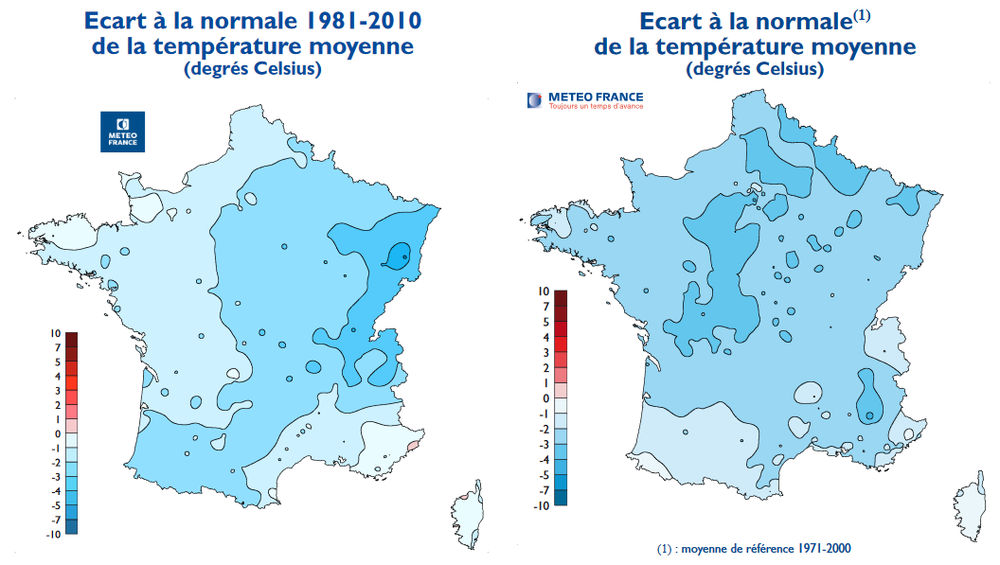

Le "nord de la France", c'est pas juste l'Alsace - Lorraine ... A Strasbourg ou Nancy par exemple et en effet janvier 2017 est le plus froid depuis 1997 (mais loin de faire jeu égal), mais janvier 2009 et/ou 2010 ont été plus froids et régulièrement d'une bonne marge à Dijon, Bourges, Paris, Lille, Caen, Tours, Nantes, Rennes. Janvier 2017 à gauche, 2010 à droite - et en prime les données de 2017 sont vs la moyenne 1981-2010 alors que celles de 2010 sont vs 1971-2000. A période de référence identique, l'anomalie de 2010 serait encore plus massive par rapport à celle de 2017/ -

Suivi de l'englacement au pôle nord

TreizeVents a répondu à un sujet de sirius dans Evolution du climat

Les prévisions d'évolution de la stratosphère sur GFS sont presque systématiquement biaisées à long / très long terme, c'est limite comme chercher le nord avec une boussole qui serait posée à côté d'un aimant. GFS passe le plus clair de son temps à sous estimer la vigueur du vortex stratosphérique et à envisager des réchauffements qui ne se produisent pas ou de façon très atténuée. Double conseil donc : ne jamais regarder les modélisations de GFS pour la stratosphère au delà de 240 heures, et en dessous de ce seuil, les confronter aux modélisations du CEP pour s'assurer que ce n'est pas un biais de GFS. Qui plus est, petite remarque, car les termes ont des définitions qu'il est toujours important de respecter pour bien se comprendre : même s'il existe plusieurs façons de le définir, dans sa définition classique un SSW se caractérise par un renversement du vent zonal à 10 hPa et à 60° (ou 65°) de latitude nord. Sur la carte que tu montres, même avec un réchauffement en cours d'initiation sur la Sibérie, on serait très très loin d'un tel renversement - en prévision brute on serait même dans les +30 m/s avec un renforcement en cours par contraction / resserrement du cœur froid sur le pôle. Si ce seuil du renversement n'est pas atteint, soit qu'il est encore trop loin pour être anticipé, soit parce que l'épisode ne sera pas assez puissant, tout comme on n'emploierait pas le terme de "canicule" avec une prévision à 30° à Paris, il vaut mieux se contenter d'évoquer un affaiblissement du vortex stratosphérique. -

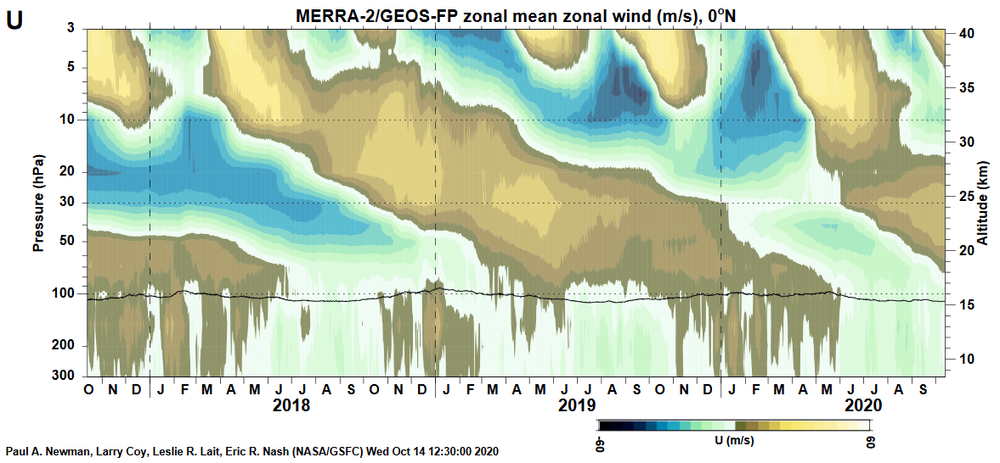

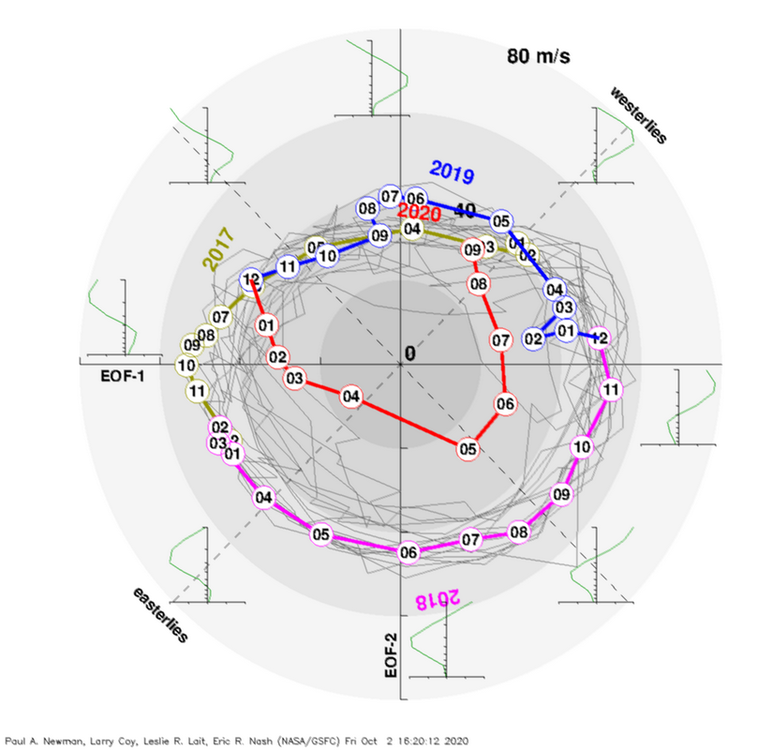

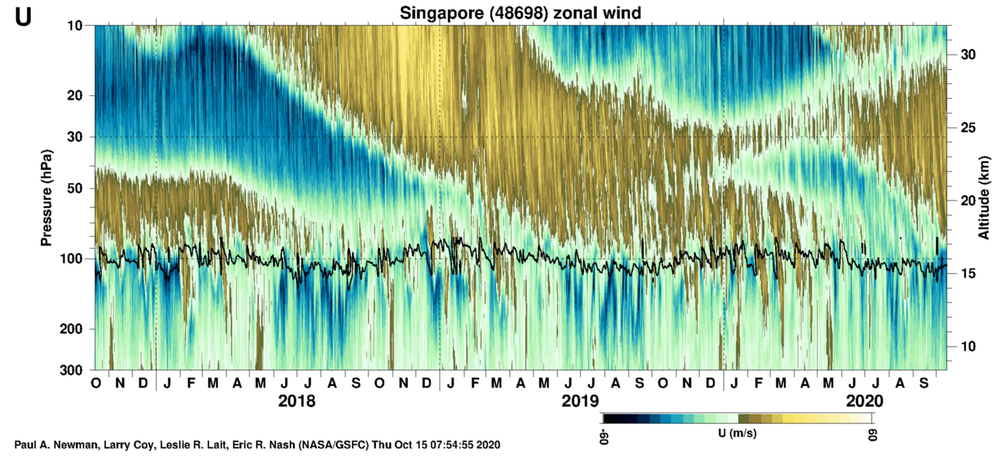

Pour autre complément sur un sujet connexe, la QBO est définitivement en cycle positif, et en prime contre toute attente d'un bon niveau d'intensité. Le diagramme basé sur les EOF actualisé en septembre traduit une phase positive nette et sans ambiguïté, assez étonnant quand on sait d'où on est partis. Je ne pensais pas qu'on arriverait à renforcer autant le régime de vent d'ouest dans la stratosphère tropicale vu d'où on partait Sur les données de Singapour, les anomalies positives (vent d'ouest) sont désormais bien généralisées et marquées en dessous de 15 hPa et jusqu'à la troposphère. Les anomalies bien négatives en dessous étant assez caractéristiques d'un épisode Niña en cours. Comme on pouvait s'y attendre, le soubresaut de vents d'est qui s'était déclenché dans le courant de l'été en très haute stratosphère, mais qui dépendait avant tout d'une oscillation de fréquence plus élevée, n'a pas percé grand chose et s'est écrasé sur le plancher des 15 hPa. Désormais c'est une phase descendante de vents d'ouest qui s'est initiée la haut, mais elle n'aura probablement pas davantage d'impact sur ce qu'il se passe en dessous. Régime de Niña CP et QBO positive, c'est pas franchement prometteur pour la seconde partie (janvier / février) de l'hiver à venir

-

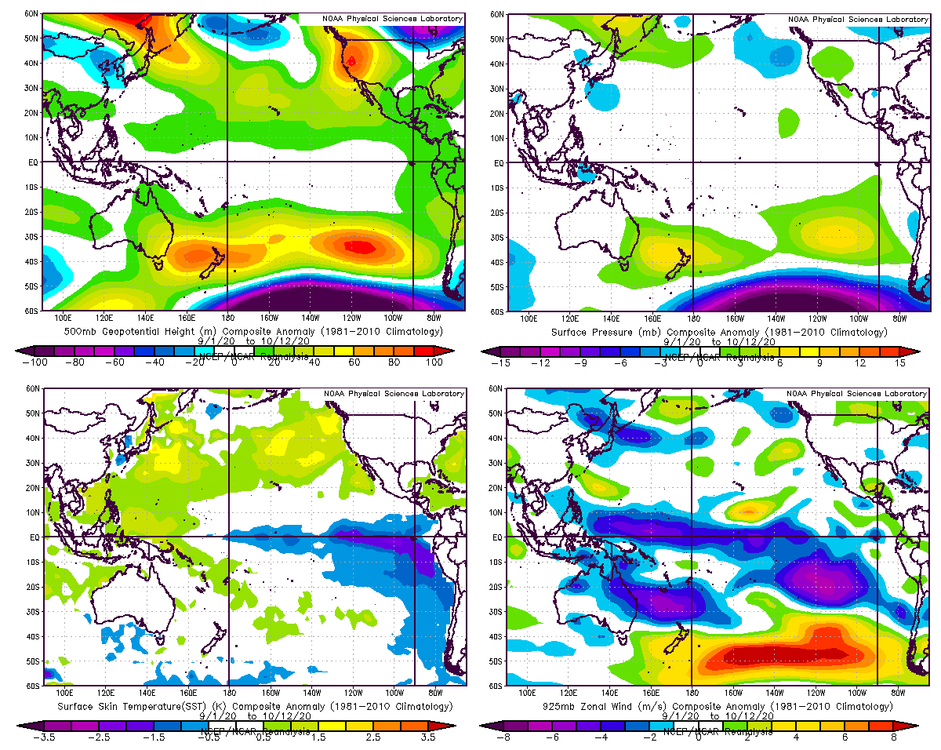

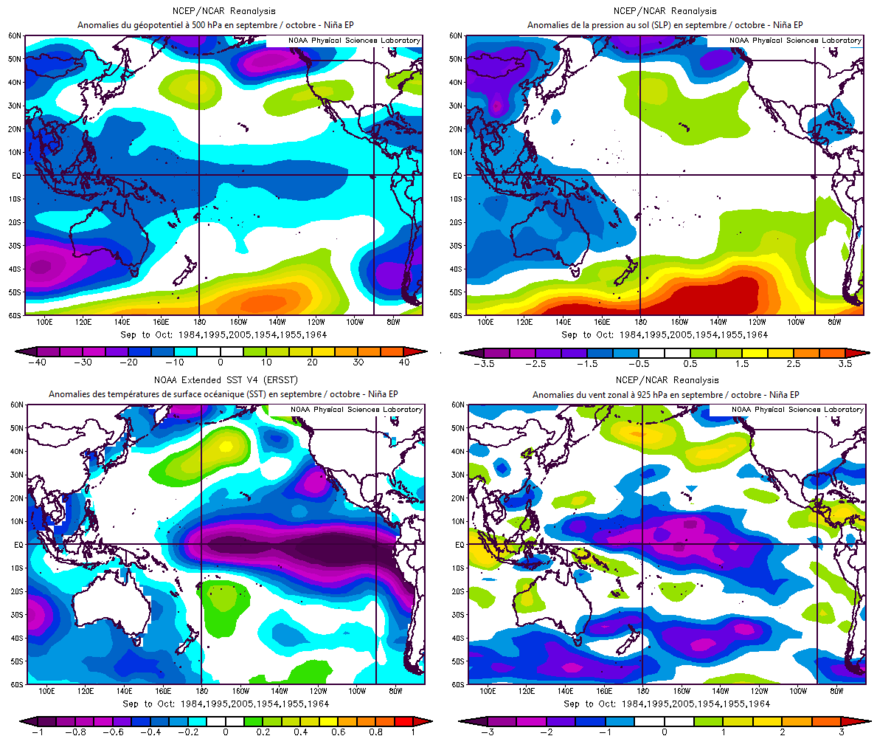

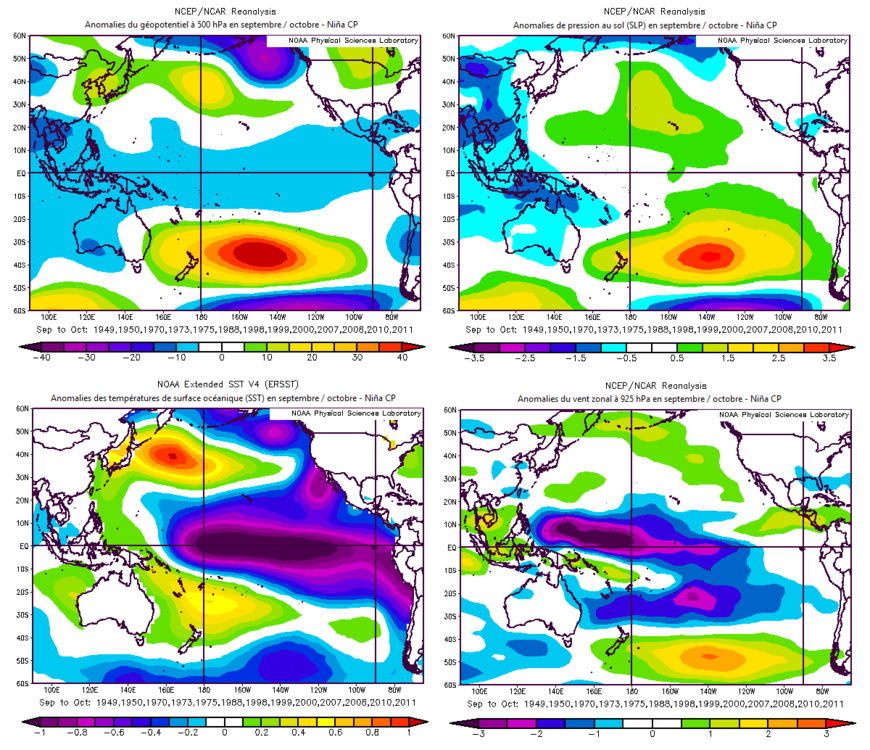

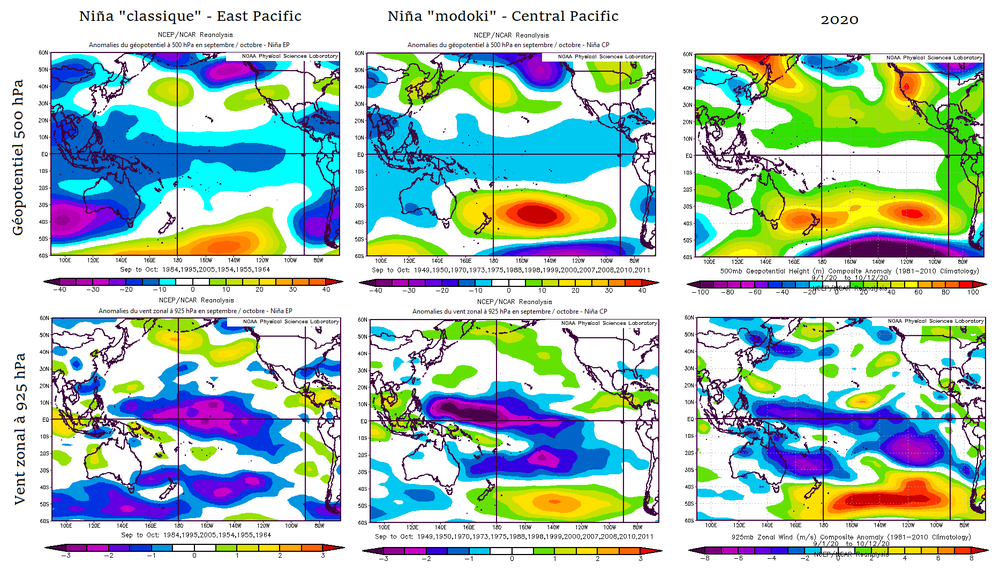

Histoire de faire une petite comparaison via les réanalyses, voici le schéma type des anomalies du géopotentiel à 500 hPa (haut, gauche), de la pression au sol (haut, droit), des températures de surface de l'océan (bas, droit) et du vent zonal à 925 hPa (bas, gauche) sur les mois de septembre / octobre ayant précédé une Niña type EP : Même chose avec les Niña cette fois de type CP : Et la situation sur la période s'étalant du 1er septembre au 12 octobre de cette année : Si on ne regarde que les SST (températures de surface de l'océan), le schéma est pour le moment plus ressemblant d'une Niña type EP que CP. Cela étant la comparaison s'arrête là : sur les champs de dynamique atmosphérique, c'est sans ambiguïté une Niña CP qui est en train de se mettre en place. Peut-être plus facile à se rendre compte ici : Vu que dans le grand jeu c'est surtout l'atmosphère qui mène la danse, il y a peu de chances que les SST ne parviennent à contraindre un réajustement des conditions atmosphériques. Les SST devraient progressivement se recaler de plus en plus sur le schéma modoki d'ici décembre, le réajustement semble d'ailleurs déjà en cours : sur les données CDAS de Tropical Tidbits en zone Niña 3 l'anomalie froide ne progresse plus depuis début septembre alors qu'en zone Niña 4 on a perdu près de 0,6° sur la même période (pour mémoire, Niña CP/Modoki = anomalies équivalentes voire supérieures en zone 4 qu'en zone 3, Niña EP = anomalies beaucoup plus marquées en zone 3 qu'en zone 4). Pour le moment l'avantage est toujours à la zone 3 (-1,4° contre -0.8°) mais la marge est en train de se réduire progressivement. L'animation de la NOAA montre également cette progression lente mais constante des anomalies froides vers l'ouest : Elle a accouché dans la douleur, mais c'est une belle Niña.

-

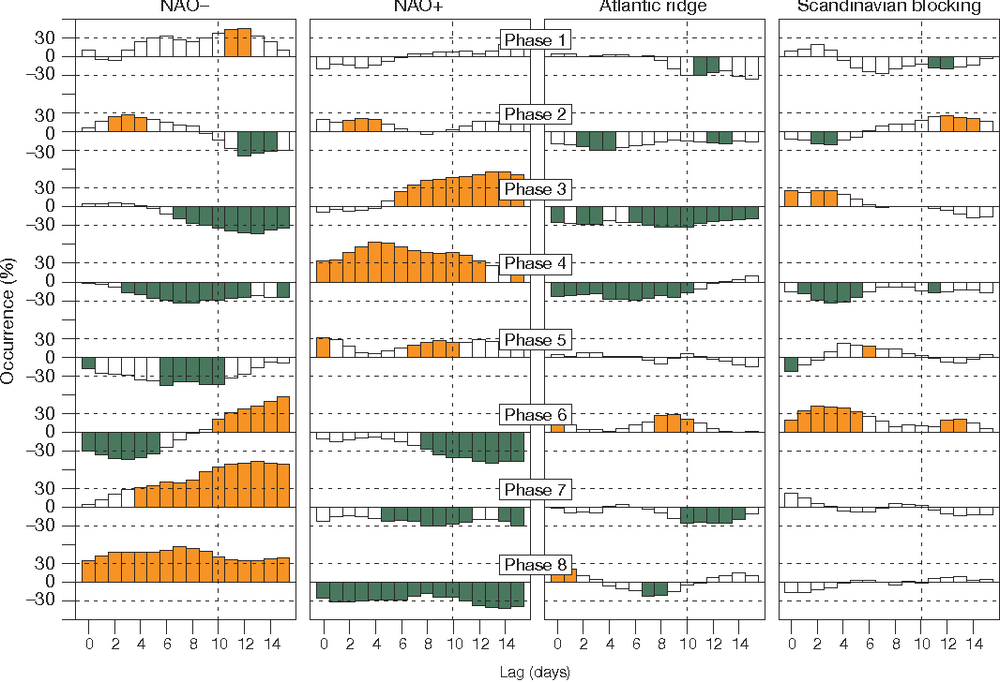

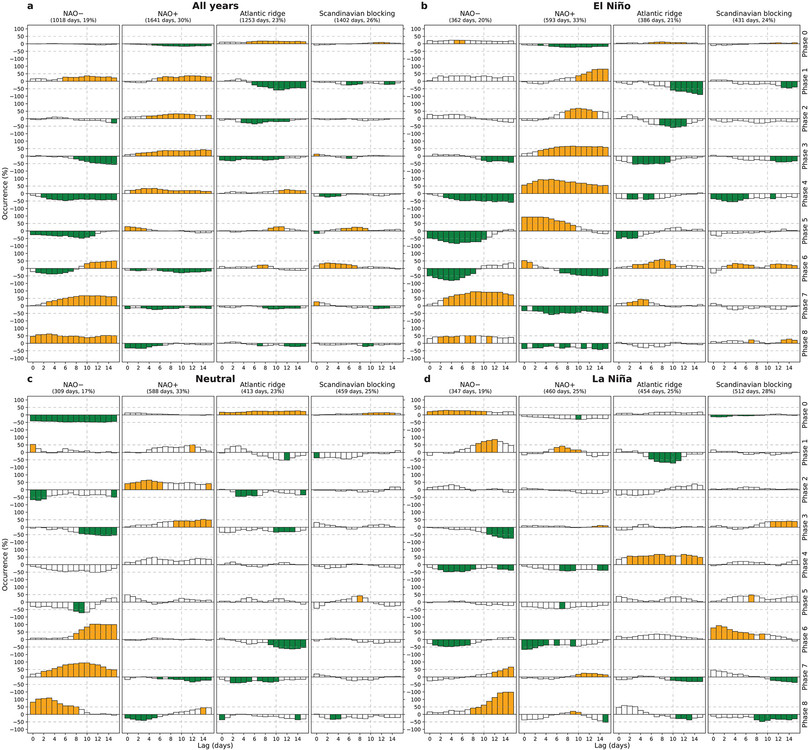

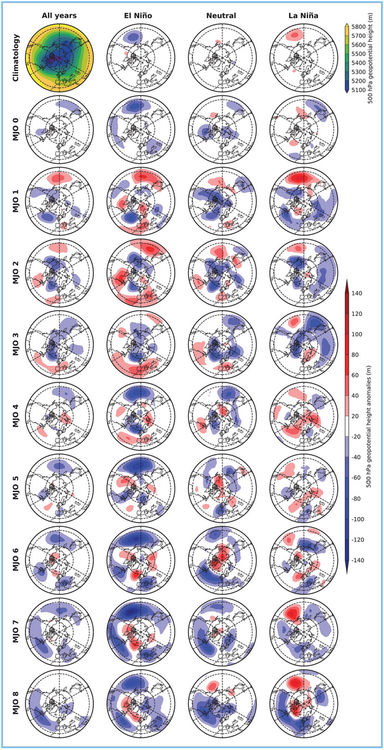

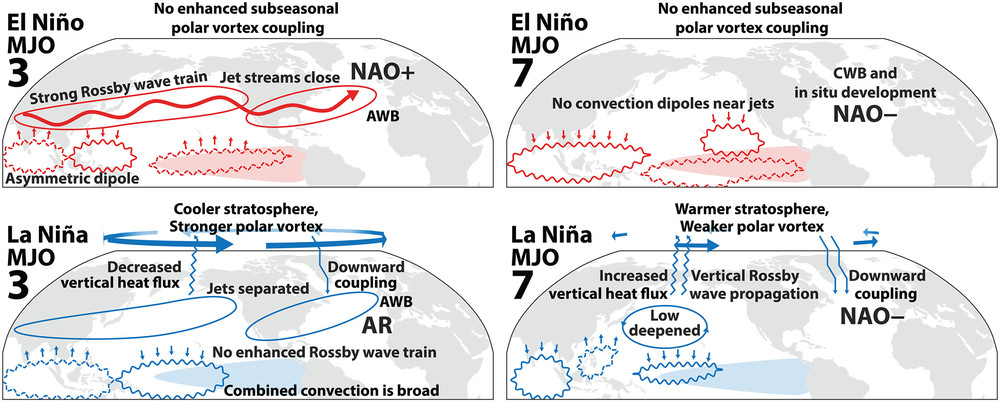

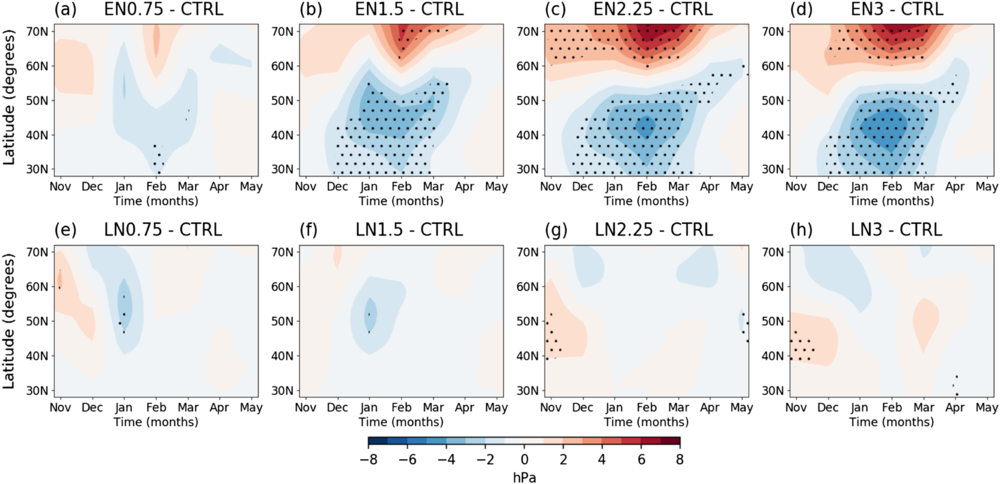

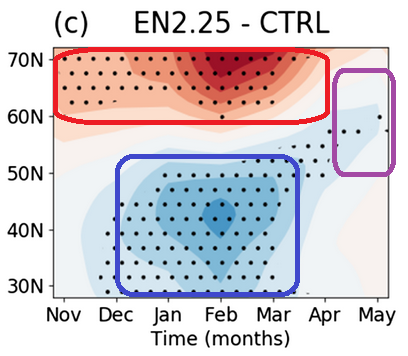

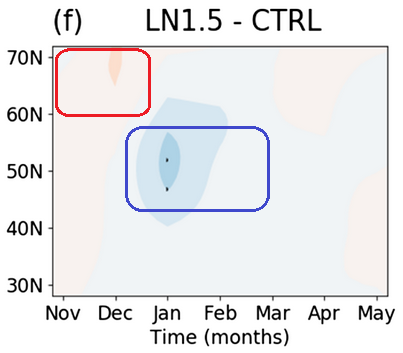

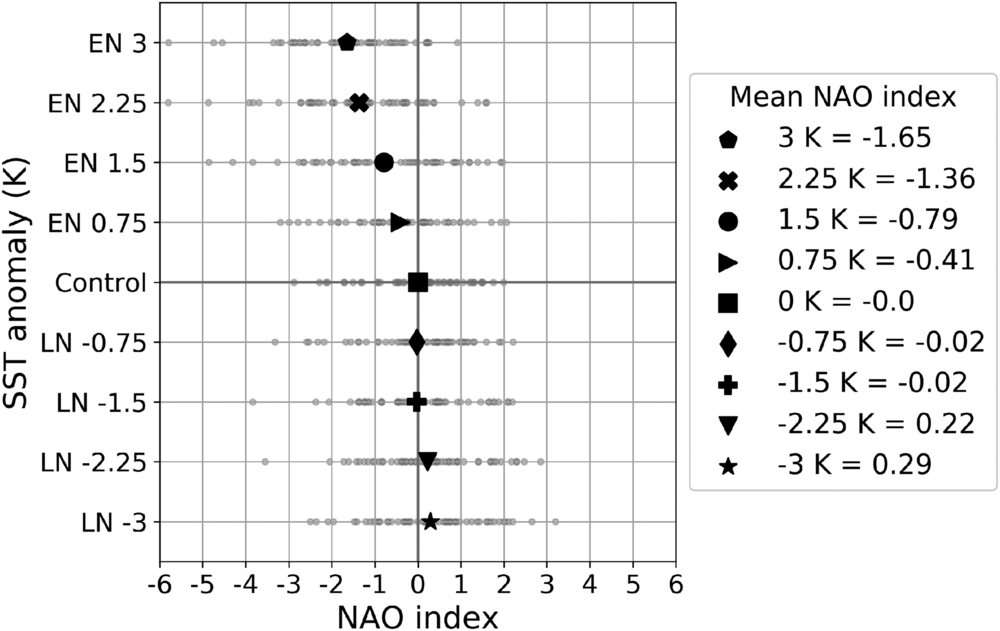

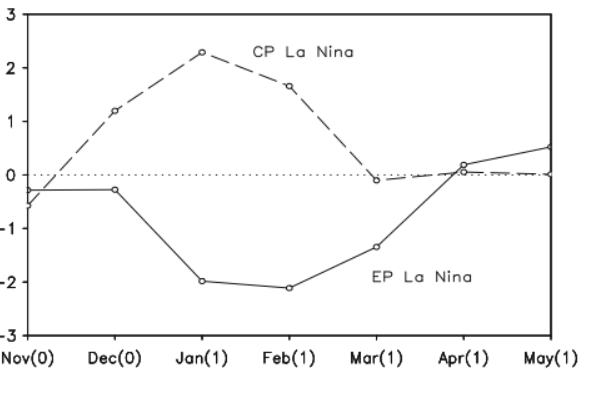

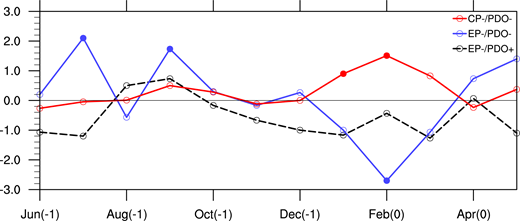

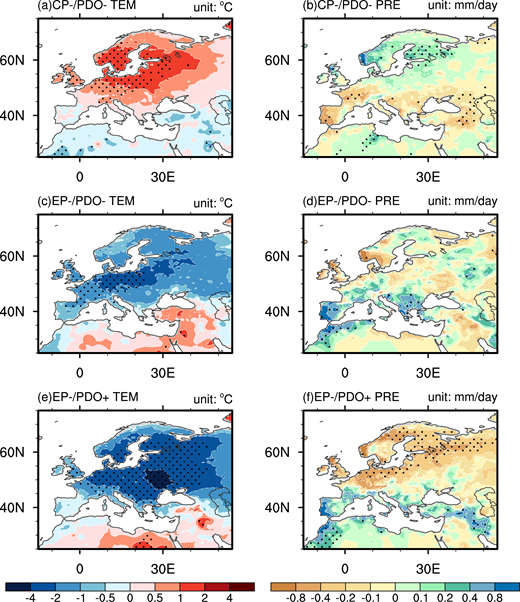

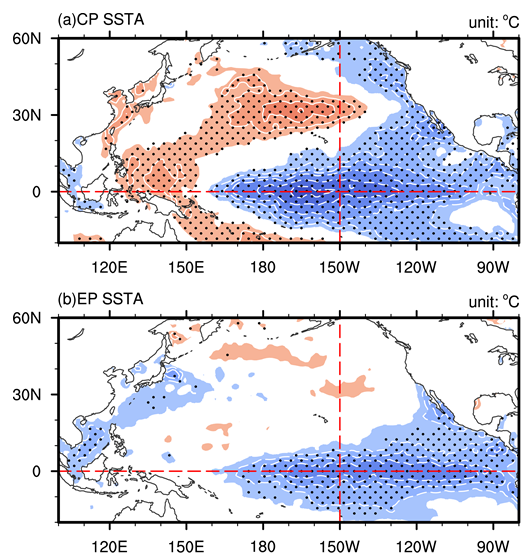

Bonjour, Après avoir dépoussiéré et surtout remis en forme ce vieux sujet qui avait particulièrement souffert d'une mise à jour du forum qui avait corrompu plusieurs liens et l'affichage des images intégrées, je vais en profiter pour réaliser une actualisation de ce qui était présenté ici. C'est qu'en cinq ans, il en est sorti un paquet de nouvelles études sur le sujet, études qui ont à la fois apporté des réponses .. mais aussi de nouvelles questions. N'étant pas non plus un professionnel du domaine mais un simple amateur qui prend plaisir à parcourir la littérature scientifique sur le sujet, je ne vais pas prétendre vous faire un résumé strictement juste et précis, toujours est-il qu'il y a deux études en particulier dont je voudrais présenter les résultats car je pense qu'elles pourront intéresser nombre d'entre vous et permettre une "mise à jour" sur un indice régulièrement abordé dans les prévisions long terme. En premier lieu, une étude intitulée "On the Linearity of the Stratospheric and Euro-Atlantic Sector Response to ENSO" publiée en octobre 2019 par l'AMS. Elle ne révolutionne rien par rapport à ce qui était évoqué dans le post initial de 2015, c'est davantage une confirmation des résultats de Vincent Moron et de Guy Plaut dans leur étude de 2003 : El Niño semble favoriser sensiblement les régimes de blocage (= conditions particulièrement froides) en Europe en seconde partie d'hiver, alors que La Niña favorise ces blocages plutôt en fin d'automne / début d'hiver avant une suite plus zonale. Illustration : Ce diagramme représente l'anomalie de pression au sol, moyennée depuis 30° ouest jusqu'à 30° est - soit grosso modo des Açores et de l'Islande à l'ouest, jusqu'à Istanbul et Minsk à l'est, selon la latitude, l'avancement de la saison hivernale, chaque cadre correspondant à une situation de l'ENSO (EN1.5 = El Niño avec anomalie de +1,5° ; LN2.25 = La Niña avec une anomalie de -2,25°). La présence de points noirs indique que les résultats sont statistiquement significatifs et robustes. Bon, comme cela peut être un peu compliqué à comprendre, illustrons deux exemples qui permettent de comprendre le raisonnement : Lorsqu'on est en situation EN2.25 (= El Niño relativement fort, anomalie de +2,25°), les conditions sont anormalement anticycloniques sur le nord de l'Europe (cadre rouge) durant toute la saison hivernale, jusqu'en mars. A l'inverse, les pressions sont anormalement dépressionnaires sur l'Europe du sud et la Méditerranée (cadre bleu) de décembre à mars, avec un maximum d'intensité vers début février. En milieu de printemps, la situation tend à se décanter avec des anomalies dépressionnaires qui se repositionnent vers l'Europe du nord (cadre violet). C'est un schéma type de blocages hivernaux conséquent, centrés surtout sur la seconde partie d'hiver (janvier / février), avec retour de conditions plus zonales au printemps. En période La Niña modérée avec anomalie de l'ordre de -1,5° (exemple non choisi par hasard, c'est plus ou moins ce qu'on a cette année), les résultats sont moins spectaculaires que sur l'exemple précédent, mais on distingue un léger signal sur des anomalies anticycloniques sur l'Europe du nord entre novembre et décembre (cadre rouge), avant la prédominance d'anomalies dépressionnaires sur le reste de l'hiver qui viennent se caler vers 50° nord (cadre bleu), ce qui est souvent le marqueur d'un régime zonal amplifié au niveau de la France. Conséquence logique de ce qui précède, moyenné sur l'hiver climatologique (DJF), l'indice NAO est bien plus souvent négatif les années El Niño (et d'autant plus que cet épisode est costaud), que les années Niña. Les dispersions sont quand même particulièrement fortes, indiquant qu'il reste beaucoup de variabilité externe... Lien vers l'étude : https://journals.ametsoc.org/jcli/article/32/19/6607/344010 Seconde partie, et la plus intéressante de ce post d'actualisation : l'ENSO fait varier l'impact de la MJO sur les régimes européens en hiver. En titre de préambule, cela ne sera pas une découverte pour la majorité d'entre vous, on présente souvent ce schéma qui indique l'évolution en terme de fréquence des quatre grands régimes de temps hivernaux en fonction de l'indice MJO : L'idée principale, c'est d'essayer d'anticiper le régime général que l'on pourrait avoir à long / très long terme en fonction de l'évolution de l'indice MJO. C'est loin d'être une science exacte, c'est à manier avec une grande prudence et davantage comme une boussole rudimentaire qu'un GPS, mais cela peut toujours être utile surtout dans les périodes où les modèles pataugent ou pour essayer de prolonger un tant soit peu leur horizon. Mais je pense que tous ceux qui s'y sont essayé vous le diront : même si cela peut parfois donner de bons résultats, souvent aussi c'est quelque chose qui n'a mené à rien. Dans une étude intitulée "ENSO Modulation of MJO Teleconnections to the North Atlantic and Europe", publiée en novembre 2019 dans les GRL, plusieurs chercheurs ont apporté une précision qui ne manque pas d'utilité : si la MJO joue effectivement un rôle dans les probabilités d'occurrence de certains régimes atmosphériques européens, ce rôle est néanmoins différent selon les phases de l'ENSO. Ou dit différemment, une même phase de la MJO peut sembler favoriser tel régime en période El Niño, mais sembler en favoriser un autre (ou aucun) en période La Niña. Voici par conséquent ce qu'on pourrait appeler la version 2.0 du graphique précédent, celui qui détaille les occurrences des régimes de temps en fonction de la MJO et de l'ENSO : La présentation est exactement la même, mais désormais nous avons le détail des résultats sur la moyenne de toutes les années (en haut à gauche, dont les résultats sont logiquement similaires à ce qu'on avait dans le graphique précédent sur lequel aucune distinction n'avait été faite entre les différentes années), mais également uniquement sur les années Niño (haut droit), Niña (bas droit), et les années où l'ENSO est neutre (bas gauche). Ce qui frappe surtout au premier coup d'oeil, c'est que finalement la MJO semble impacter de manière beaucoup plus sensible les régimes des temps européens en période Niño, alors qu'à l'inverse en période Niña la relation semble beaucoup plus diluée, moins franche, et au final moins exploitable. Les années neutres étant logiquement entre les deux. Autre manière de présenter les résultats, avec quelque part une vision beaucoup plus enrichie que le simple partage entre quatre régimes de temps, voici la corrélation entre les anomalies de géopotentiels à 500 Hpa et la valeur d'indice de la MJO, selon là encore la situation sur le front de l'ENSO : Les différences qui étaient déjà assez visibles sur les régimes de temps deviennent ici évidentes, on notera même qu'à certains niveaux d'indice MJO les résultats peuvent complètement s'opposer sur certaines régions. A l'exemple du Groenland, sensiblement dépressionnaire en MJO phase 4 en période El-Niño et au contraire sensiblement anticyclonique sur la même phase MJO en période Niña. Autant dire qu'on allait au casse pipe quand on essayait avant d'anticiper l'impact de la MJO phase 4 sur l'Atlantique nord quand on ne connaissait pas cette *légère* subtilité ! Ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs se sont efforcés de comprendre les mécanismes à l’œuvre expliquant ces résultats, et qu'ils ont mis en lumière le fait que selon que l'on soit en période Niño ou Niña, on pouvait parvenir à un même résultat mais pour des raisons différentes. Par exemple, tant durant El Niño que durant la Niña, la phase 7 de la MJO tend à favoriser à long terme la mise en place d'un régime de type NAO-. Et ce qui est intéressant, c'est que ce résultat similaire provient de grands jeux d'influences complètement différents. Pour visualiser aussi ce qui les oppose, les chercheurs ont également mis en évidence comment la phase 3 de la MJO couplée à El Niño favorise les régimes NAO+, alors qu'en période Niña il n'y a pas vraiment d'impact. Voilà qui devrait sérieusement relancer le rôle de la MJO et de son suivi dans les prévisions long terme en période hivernale. Les précisions apportées sont sur ce point particulièrement intéressantes, et devraient potentiellement permettre de moins "taper dans le vide" .. mais cela restera néanmoins toujours qu'un indice à utiliser avec humilité et parcimonie. Lien vers l'étude complète : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL084683 Mon seul regret, c'est que ces deux études mettent dans un sac commun les épisodes de l'ENSO, sans forcément se pencher sur la dualité entre les épisodes classiques ou "EP" (de East Pacific), des épisodes dits modoki ou "CP" (central pacific). Cela n'a pas été présenté ici, mais on en a souvent parlé dans les topics de prévision saisonnière : les impacts des épisodes de l'ENSO sur le climat hivernal européen varient sensiblement selon le type d'épisode, avec parfois des résultats complètement opposés qui diluent les moyennes d’ensemble et faussent les résultats. Vous avez déjà du voir ce graphique, posté de nombreuses fois, et qui montre l'évolution de l'indice NAO durant l'hiver selon le type d'épisode Niña : La lecture de ce graphique tempère très fortement ce qui était évoqué plus haut et dans le post de 2015, à savoir que la Niña favorise les régimes plutôt NAO+ (zonal et douceur humide chez nous) en seconde partie d'hiver : c'est vrai .. mais semble t-il uniquement lorsqu'on est en condition de Niña CP/modoki. Et sur ce point, une étude intitulée Combined Impacts of PDO and Two Types of La Niña on Climate Anomalies in Europe publiée en 2017 par l'AMS, qui s'est également penché sur les interactions avec la PDO, a enfoncé le clou sur le sujet. Voici ce qu'on pourrait donc intituler la "version 2.0" du graphique précédent : On retrouve bien cette dualité entre le pic positif observé de NAO en fin d'hiver en Niña CP (rouge) qui s'oppose au contraire à un pic de NAO- sur la même période en Niña EP (bleu), lorsque l'indice PDO est également négatif. On rajoute cependant une remarque : le pic de NAO- est moins prononcé, mais plus durable sur l'ensemble de la saison, lorsqu'on combine une Niña EP à un indice PDO positif. Ne cherchez pas la combinaison Niña CP / PDO+, trop peu fréquent pour être étudié. Le résultat sur les anomalies de température et de précipitations sur la période hivernale en Europe, logique et brutal : La Niña modoki / CP conduit à des hivers particulièrement doux en Europe (logique de la NAO+), alors que la Niña EP produit le résultat inverse avec des modulations selon la situation au niveau de la PDO. Pas vraiment une découverte par rapport à ce qu'on savait déjà, mais c'est encore plus net qu'estimé auparavant. Une petite subtilité néanmoins, c'est la manière dont les chercheurs ont distingué les épisodes CP et EP en fonction des anomalies de température de surface du Pacifique durant le trimestre DJF : Traditionnellement, on distingue surtout ces épisodes par le positionnement des anomalies froides : la Niña CP c'est un cœur froid situé entre 140° et 180° de longitude ouest et des anomalies proches de zéro vers les côtes de l’Équateur et du Pérou, alors qu'en Niña EP ce cœur froid est plus à l'est, entre 110° et 150° de longitude ouest, et se propagent le long des côtes américaines. Ici, notez la précision intéressante : en Niña CP, on a également un fer à cheval d'anomalies chaudes sur l'ouest du Pacifique qui est bien plus marqué. Lien vers l'étude : https://journals.ametsoc.org/jcli/article/30/9/3253/94366

- 14 réponses

-

- 11

-

-

-

Suivi du temps dans le Sud-Ouest

TreizeVents a répondu à un sujet de acrid vintaquatre dans Le temps en France

Sur les quatre premières routes c'est en effet pas trop exceptionnel qu'elles soient sous l'eau, et du coup il ne reste plus qu'une seule route pour aller sur Dax (la D429) qui serpente le long d'une relative crête et qui n'est pas inondable. Cela fait un détour, mais c'est toujours la solution de secours. Ce qui est inhabituel ce coup-ci et qui fait jouer de malchance, c'est la coulée de boue (qui sera je l'espère nettoyée d'ici demain si ce n'est pas déjà fait). Bon maintenant, si je peux invoquer la force majeure pour ne pas me rendre dans le 9-3 demain, je ne vais pas pleurer hein La configuration n'est pas la même : en 2019, les sols n'étaient pas trop saturés avant le début de la "mousson", il était tombé à peine une cinquantaine de millimètres sur les 15 jours précédents, et d'autre part on n'a pas vraiment eu de gros épisode sur des pas de temps courts, sur 48 heures consécutives le maximum n'a jamais pas dépassé les 100 mm. Du coup, les inondations par ruissellements sur les points bas, bien que nombreux, n'ont pas non plus été exceptionnels et l'eau avait le temps de s'écouler dans les plaines inondables qui ont un rôle de tampon naturel. C'est ce qui explique que malgré des records monstrueux de pluviométrie mensuelle, au final les dégâts ont été quand même bien limités. La route principale qui relie mon village à Dax et qui est l'axe majeur Dax - Peyrehorade n'a pas été fermée une seule fois en novembre 2019. Sur l'épisode que nous vivons, les sols étaient déjà davantage saturés avant le début de la séquence (120 mm sur les 15 jours précédents), et surtout l'intensité n'a rien à voir : on est quasiment à 180 mm en 36 heures et sur un potentiel qui pourrait approcher les 300 mm en 60 heures vu les modélisations de demain. Et la par contre, ça coince beaucoup plus sur les problématiques de ruissellements, d'où des débordements plus localisés mais bien plus nombreux que l'année dernière. -

Suivi du temps dans le Sud-Ouest

TreizeVents a répondu à un sujet de acrid vintaquatre dans Le temps en France

La D13 qui relie Heugas à Gaas est sous l'eau. Pour aller à Tercis il n'y a qu'une seule route, la D6 dont provient la photo de mon message, et elle est sous l'eau. Par "derrière" Tercis je ne vois pas, à moins de contourner par Saubusse ? Mais il faut prendre la D72 qui est sous l'eau entre Heugas et Siest. Ou sinon je peux passer par l'autre côté, via Saint Pandelon .. ah oui mince la D229 qui relie les deux est sous l'eau. Reste en dernier recours la D429 qui relie Heugas à Bénesse les Dax .. celle qui était fermée ce matin à cause d'une coulée de boue. (Désolé les non landais pour le point météoroute, bison mouillé a du taff' ce soir ) -

Médias, exagération, désinformations sur la météo

TreizeVents a répondu à un sujet de Ventdautan dans Météo, environnement et société

"Ce soir et demain la tempête Alex se décale des Alpes Maritimes vers le Pays Basque avec de fortes pluies [...]". France Bleu, comment te dire que là, ça ne va pas être possible ?