-

Compteur de contenus

2406 -

Inscription

-

Jours gagnés

1

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Tout ce qui a été posté par Cirus

-

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Je t'invite à lire mes analyses à la fin de la page précédente, tu trouveras les réponses à tes questions Depuis 2/3 jours, peu d'évolutions quant au déroulement de notre SSW à venir. Son paroxysme est prévu aux alentours du 10/11 décembre et la reprise du jet en stratosphère est toujours aussi importante après le SSW. Par la même occasion, sur le GFS12z d'aujourd'hui, nous avons toujours l'irruption de la propagation rétrograde (début d'activité ondulatoire descendante de la stratosphère vers la troposphère) des ondes de Rossby que j'évoquais dans mes précédentes analyses. Celle-ci débuterait selon ce même modèle le 13 décembre. A titre d'exemple, sur le GFS12z, l'un des effets directs du SSW serait la migration d'une bulle tiède près du détroit de Béring au-delà du 13 décembre (ce qui est assez conforme avec le composite que je vous ai montré en page précédente dans le cas d'ondes réfléchies). De mon point de vue et à l'image de ce que je disais en page précédente, le 15 décembre est une date charnière, quant à la poursuite ou non de notre dynamique actuelle avec des dorsales prononcées à répétition. Au vu des modélisations actuelles, les conditions en stratosphère ne seraient pas favorables au maintien de cette dynamique. Pour une éventuelle poursuite de cette récurrence au-delà de la mi-décembre, il faudra plutôt compter sur d'autres forçages capables de maintenir une nouvelle séquence de découplage entre la troposphère et la stratosphère, sinon, cela risquerait d'être très compliqué. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

En l'espace de 5 jours, les projections de GFS ont bien changé. Lui qui voyait presque un SSW majeur samedi le WE dernier, il entrevoit à présent une bonne reprise du jet de la nuit polaire après le SSW... Il y a 5 jours : -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Pour remettre du baume au cœur, à chaque hivernophile de ce forum, cette nouvelle dynamique potentielle ne va sans doute pas s'éterniser tout au long de l'hiver. Je vais reparler ici d'une autre étude que vous pouvez retrouver ici. Ce papier est beaucoup plus ancien sur le coup car il date de 2004. Dans cette étude, les scientifiques ont essayé d'apprécier les effets de la QBO et de l'activité solaire sur le timing des SSW au cours de la période hivernale. Mieux qu'un long discours, je publie directement les spaghettis de la température à 50 hpa au-dessus du pôle, pour 4 configurations différentes : Smax (activité solaire "maximale")/QBO-, Smax/QBO+, Smin/QBO-, Smin/QBO+. Il est à noter que l'altitude de référence utilisée pour la QBO est le niveau 44 hpa (24 km d'alt). Pour la catégorie Smin/QBO- (ce qui est le cas de notre hiver), on remarque une "accumulation" ou une "juxtaposition" tendanciellement plus importante des spaghettis pour des températures plus élevées que la normale, sur les mois de décembre et de février (voire même le mois de mars). Ainsi, tendanciellement, les mois de décembre et de février/mars auraient plus de chances de voir un SSW, si on considère les résultats de cette étude. Dans le cas de notre hiver, le SSW de décembre, on va l'avoir, c'est certain, même s'il avorte. Pour février, c'est plus loin et totalement hors échéances, mais on peut tout de même signaler qu'on peut avoir des chances d'en avoir un. Au-delà de tout ça, si je dis qu'une récurrence zonale ou à talweg atlantique doit s'éterniser tout au long de l'hiver voir jusqu' au début de printemps (ce que Mike a peut-être pu croire lorsque j'ai mentionné le cas de 2011), je suis en totale contradiction avec mon analyse rétrospective que j'ai effectuée sur la page précédente de ce topic. Je republie ici le composite pour l'indice AO des 2 hivers les plus ressemblants potentiellement (hivers 1985/1986 et 1995/1996) avec notre hiver (voir mon analyse de la page précédente pour plus de précisions). En parallèle, à l'image de ce que j'ai dit à propos de l'étude, on remarque également une signature AO- (assez faiblarde certes) en début et en fin d'hiver dans la stratosphère, alors qu'au milieu, l'AO+ domine. Bien que la troposphère est davantage dominée par des conditions AO- sur la coupe moyenne ci-dessus (en raison de plusieurs séquences de découplage tendanciel entre la troposphère et la stratosphère sur les hivers 1985/1986 et 1995/1996), l'Atlantique et l'Europe ont connu des périodes plus ou moins longues en milieu d'hiver (en particulier 2nd quinzaine de décembre et janvier) avec une activité dépressionnaire relativement bien présente sur l'Atlantique. Ce fut un peu moins le cas en début et en fin d'hiver. Je poste ici 2 animations du champ de géopotentiel à 500 hpa pour les hivers 1985/1986 et 1995/1996 pour mieux illustrer mes propos : -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

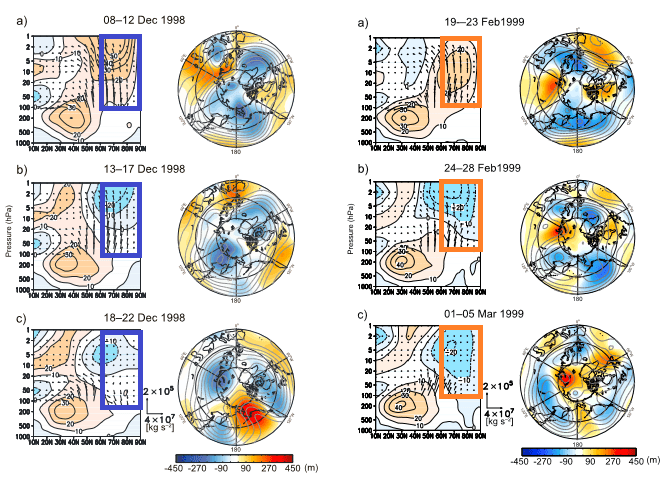

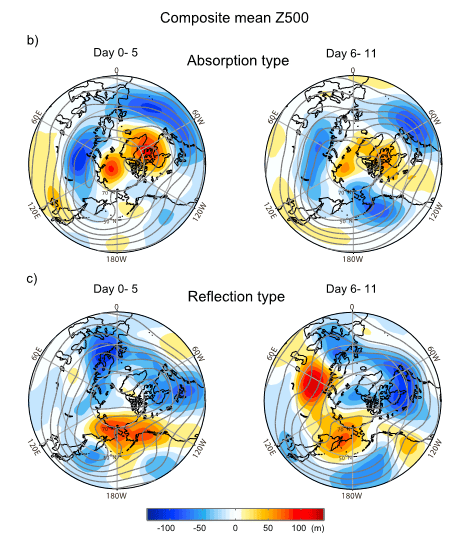

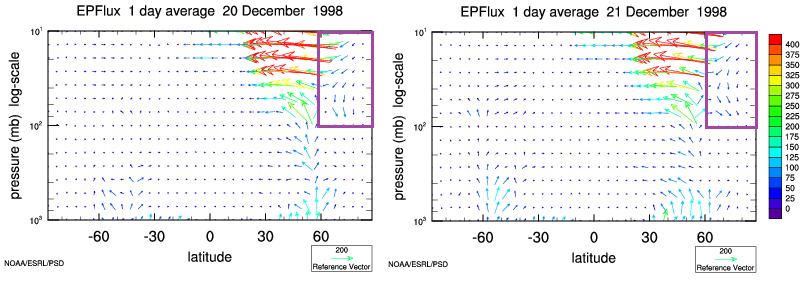

Aujourd'hui, je vais vous exposer une nouvelle classification des SSW qui a été proposée très récemment dans un papier écrit en 2016 que vous trouverez ici. Depuis 7 ans et surtout à l'occasion des hivers 2010/2011 et 2013/2014, je vous ai souvent évoqué le caractère ambivalent des SSW, au regard de leurs effets en troposphère. En effet, il arrive qu'à certaines occasions, les SSW n'ont pas l'effet escompté ou voulu par la plupart des hivernophiles, avec une reprise de l'activité dépressionnaire au-dessus de l'Atlantique alors que la situation est souvent beaucoup plus alléchante côté pacifique avec l'ouverture d'une brèche dans le complexe dépressionnaire, favorable à la mise en place de blocages au-dessus des latitudes nordiques (au-dessus de l'Alaska, du détroit de Béring, de la mer des Tchouktches, ou de la Sibérie orientale...). Ce sont d'ailleurs, les effets les plus récurrents des SSW qui "avortent" ou qui ne parviennent pas à aller au-delà d'un déplacement de vortex modéré dans la moyenne stratosphère. Cela dit, d'autres SSW "fonctionnent mieux", au travers de la mise en place d'une dynamique NAO- au-dessus de notre partie de l'hémisphère nord, suite à la phase de maturité du réchauffement stratosphérique. Cette étude scientifique propose ainsi un éclairage sur les mécanismes susceptibles d'être responsables de ces 2 comportements inhérents aux SSW. Toutefois, cette étude n'a été réalisée que sur des SSW majeurs et elle mérite d'être étendue à d'autres SSW mineurs, afin de confirmer ou non les conclusions. Toutefois, en connaissant en détails le déroulement de plusieurs SSW mineurs qui ont eu lieu notamment sur la première moitié des années 2010, je trouve que leurs raisonnements peuvent relativement bien s'y prêter. Pour ne pas trahir l'information scientifique globale qui se cache derrière cette classification, les 2 types de SSW proposés par ces scientifiques sont en anglais : - Absorbing sudden stratospheric warming (les ondes de Rossby sont "absorbées" par le vortex polaire, lorsque ce type de SSW survient) - Reflecting sudden stratospheric warming (à l'occasion de ces réchauffements stratosphériques soudain, les ondes planétaires sont "réfléchies" par le vortex polaire) Dans les détails, les mécanismes de ces SSW sont les suivants, pour vulgariser : - Dans le premier cas-type, l'activité ondulatoire ascendante (de la troposphère vers la basse stratosphère) est intense avant la survenue du SSW, et se prolonge même sur les jours qui suivent le paroxysme du SSW, bien qu'elle décroît tendanciellement. Au vu de la "pression" maintenue sur le vortex polaire par les attaques venues de la troposphère, le vortex polaire les "absorbe" et s'affaiblit. Par conséquent, la baisse des vents zonaux (ou du courant circumpolaire d'ouest), qui était initialement amorcée dans la haute et moyenne stratosphère, s'accentue et migre vers les couches inférieures (basse stratosphère puis troposphère) car elle est forcée par l'activité ondulatoire ascendante et "pérenne". Ce type de SSW garantit la plupart du temps l'irruption d'advections de hauts géopotentiels vers les latitudes polaires et subpolaires au-dessus de l'Atlantique (régime d'anticyclone groenlandais ou scandinave, puissantes dorsales, zonal bas...), et éventuellement au-dessus du pacifique, en simultané, après le paroxysme du SSW. - Dans le second cas-type, l'activité ondulatoire entrante dans la stratosphère est intense avant le SSW, mais ne se poursuit pas après le SSW. Dans ce genre de situation, le vortex polaire ne subit plus les attaques car les ondes planétaires se trouvent souvent piégées dans le vortex polaire (le vortex polaire agit comme un tue-mouche, si vous le voulez). Pour visualiser la situation, il faut un peu s'imaginer une configuration comparable à un "blocage en rex", coupé de ses racines subtropicales (Cf post de Ciel d'Encre). Il s'en suit une propagation rétrograde des ondulations (initialement du bas vers le haut, elles sont dirigées du haut vers le bas après le SSW... c'est un effet boomerang pour vulgariser). Ainsi, l'activité ondulatoire ascendante n'est plus là pour forcer le ralentissement du jet de la nuit polaire. Le SSW "avorte" d'une certaine manière. En troposphère, suite à ce type de SSW, les effets ne sont pas bons hivernophilement parlant. On assiste assez souvent à une reprise de l'activité dépressionnaire au-dessus de l'Atlantique (zonal, régime de talweg atlantique, régime ondulatoire faible à modéré occasionnant aucun blocage durable au-dessus de l'Atlantique...). Ces réponses en troposphère sont illustrées dans la figure ci-dessous, que ce soit pour le premier ou le second type de SSW. En effet, dans l'étude scientifique que j'évoquais plus tôt, les chercheurs ont produit des composites (des situations moyennes propres à chaque type de SSW pour le paramètre z500) vis-à-vis de cette classification. Ce composite, le voici : Les 2 cartes du dessus correspondent aux SSW du premier type (moyenne de 13 SSW) tandis que les 2 cartes du dessous correspondent aux SSW du second type (moyenne de 9 SSW). La première colonne est une moyenne des 5 jours qui suivent le premier jour (le "Central Date" de Charlton et Polvani) de renversement du courant circumpolaire d'ouest, ie des vents zonaux inférieurs à 0 m/s à 10 hpa (moyenne stratosphère) le long du 60e parallèle. La seconde colonne est une moyenne sur la période entre J+6 et J+11, après le premier jour de renversement. Ces différences de mécanisme entre ces 2 types de SSW peuvent être visualisées à travers les coupes d'Eliassan-Palm Flux (EP-flux) qui permettent de bien caractériser l'activité ondulatoire que ce soit en troposphère ou en stratosphère. Pour illustrer tout ceci, je vais reprendre le cas de l'hiver 1998/1999 qui a été repris dans l'étude de Kodera et al. (2016). L'hiver 1998/1999 a été rythmé par 2 SSW : - un SSW de type R (Reflecting) le 15 décembre 1998 - un SSW de type A (Absorbing) le 26 février 1999 Dans le cas du SSW du 15 décembre 1998, on voit bien cette activité ondulatoire ascendante (2 premières coupes avec des "flèches" dirigées vers le haut dans la stratosphère arctique) qui se substitue à une activité ondulatoire descendante (Dernière coupe avec des vecteurs orientés vers le bas dans la stratosphère arctique - voir rectangles bleus-), après la phase de maturité du SSW. A l'inverse, le SSW du 26 février 1999, l'activité ondulatoire ascendante est présente que ce soit avant ou après le SSW (voir rectangles oranges). Ces 2 cas illustrent bien les 2 mécanismes que j'ai mentionnés un peu plus tôt dans ce post. Il convient également de noter que la réponse en troposphère n'a pas été la même entre décembre 1998 et février 1999, à l'image du composite que je vous ai présenté précédemment. Alors, à présent, pourquoi je vous parle de cette classification ? Je sais que je n'ai pas été très convaincant dans mon post d'hier soir, mais les projections de GFS envisagent des ondes réfléchies par le vortex polaire, à la suite du SSW du 9/10 décembre. La crête d'altitude se retrouve même piégée dans la vortex polaire ce qui se traduit par une perte des racines subtropicales du fait du drainage peu massif d'anomalies basses à la base du blocage, aux alentours du 10 décembre (voir l'illustration ci-dessous du GFS6z, mais on le voit bcp mieux sur le GFS0z d'aujourd'hui et le GFS12z d'hier... carte que je ne parviens pas à importer depuis mon pc). Et suite à ce SSW du 10 décembre, on retrouve 3 jours plus tard une activité ondulatoire descendante de la stratosphère vers la troposphère (vecteurs orientés vers le bas dans la stratosphère arctique). Ce sont donc des ondes réfléchies. Il est donc probable qu'on aura à faire à un SSW de type R, ce qui n'augure rien de bon hivernophilement parlant (reprise de l'activité dépressionnaire au-dessus de l'Atlantique). Le 15 décembre (voire plus tôt peut-être) sera une date charnière, quant à la poursuite ou non de notre dynamiques actuelle avec des blocages nordiques à répétition. Ce post est à mettre en complémentarité avec mon post d'hier soir. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Réchauffement maigrichon en effet et on le voit d'ailleurs dans la première carte que j'ai posté un peu plus haut. Les modélisations précédentes enfonçaient un peu plus le clou par rapport à la projection du GFS12z. Cependant, en allant au-delà du champ de température à 10hpa, on peut remarquer une chute concernant la vitesse des vents zonaux à 10 hpa et aussi l'émergence d'une crête d'altitude côté pacifique, occasionnant un déplacement du vortex polaire côté européen. Dans le lien ci-dessous, on peut voir tout ceci : http://weatheriscool.com/index.php/stratosfaren-temp-geopot-height-10hpa/ Chaque situation est unique. Toutefois, il est possible de dégager des similitudes tendancielles entre certaines situations même si elles ne sont pas "pures". On verra bien comment les différentes composantes du système climatique réagiront au gré de l'hiver. La stratosphère arctique n'est pas le seul acteur qui joue sur la circulation générale en troposphère, je le conçois. D'autres forçages peuvent sortir leur épingle du jeu. Je pense que personne peut prétendre maîtriser la complexité qui se cache derrière tout ça. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Devant l'arrogance de ton second post et ton assurance, j'ose à peine te répondre de peur que la discussion prenne d'autres tournures. J'espère que les échanges resteront corrects et constructifs, sinon ce n'est pas la peine de poursuivre. Je suis bien conscient que ces hivers n'ont rien à voir entre eux vis-à-vis des forçages de grande échelle. D'ailleurs, l'hiver 2010/2011 ne rentre pas dans l'échantillon d'hivers que j'ai considéré dans la page précédente. Je compare juste 2 SSW, indépendamment des forçages externes, qui ont des similitudes notables en termes de configuration dans la moyenne stratosphère, si les modélisations actuelles (plus précisément de GFS12z) venaient à se réaliser. Par ailleurs, les modélisations ne sont pas figées, elles vont peut-être encore beaucoup évoluées. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Sur GFS, plus les runs passent, plus on semble apercevoir les effets directs du SSW à long terme en troposphère. Beaucoup d'incertitudes subsistent encore concernant notamment la puissance du réchauffement stratosphérique. Toutefois, il est relativement certain que nous aurons affaire à un déplacement de vortex (configuration à ondes n°1). Le paroxysme du phénomène serait atteint aux alentours de la fenêtre du 9 au 12 décembre. Néanmoins, on ne voit pas encore très bien "l'après SSW", puisque nous sommes encore hors échéances à ce sujet. A l'heure actuelle, et depuis quelques runs, GFS entrevoit un scénario à la sauce "janvier 2011". Autour du 6 janvier 2011, un SSW mineur, associé à une configuration très similaire à notre SSW futur (selon les modélisations actuelles), avait mis un terme au régime de blocages nordiques de décembre 2010. Animation du 1er au 15 janvier 2011 : . Animation du 30 novembre au 14 décembre 2017 (GEFS12z) : . Dans les 2 cas ci-dessus, un blocage en oméga se met en place au-dessus de l'Atlantique. Suite à l'interaction entre les anomalies basses canadiennes et nord atlantiques, ce blocage perd toutes racines subtropicales et se propage ensuite de façon rétrograde (d'est en ouest). Dans le même temps, une advection de hauts géopotentiels fait irruption au-dessus le l'Alaska pour former un second blocage en oméga. Par la suite, les 2 blocages finissent par fusionner partiellement pour former un nouveau blocage non loin du détroit de Béring. Ces ressemblances sont frappantes ! Je pense que ce signal sur le long terme envoyé par GFS est à considérer, même si les échéances sont très lointaines. Ce signal serait le résultat d'un SSW qui avorte, et d'un vortex polaire qui ne s'affaiblit pas suffisamment en stratosphère. Dans l'ensemble des futurs possibles, un tel scénario est crédible si on se contente d'un déplacement de vortex faible à modéré (à l'image du SSW du 6 janvier 2011) à compter du 9/10 décembre, mais il est fort à parier que cette propagation rétrograde ne se réalise pas car cela demande un mécanisme d'horloger. En guise de conclusion, GFS nous montre que le SSW pourrait nous faire basculer vers une toute autre récurrence aux alentours de la mi-décembre, avec pourquoi pas (comme en 2011) une activité dépressionnaire plus intense au-dessus de l'Atlantique, si d'autres forçages ne viennent pas semer les troubles-fêtes. De manière générale, les déplacements de vortex polaire faibles à modérés ne présagent rien de bon hivernophilement parlant. Il reste à surveiller la puissance du SSW dans les prochaines modélisations car un déplacement prononcé du vortex pourrait augurer l'inverse. -

Prévisions pour le Nord-Ouest -Novembre 2017

Cirus a répondu à un sujet de meteobreizh35 dans Prévisions à court et moyen terme

Si jamais tu souhaites optimiser tes chances de voir une tenue de la neige au sol, je peux te conseiller d'aller sur certaines hauteurs qui ne sont pas excessivement loin de Saint-Brieuc et de Lamballe comme le Mont Bel-Air (340 m d'alt) ou le Signal de Lanfains (325 m d'alt). Ce sont les 2 plus hauts sommets des Côtes d'Armor. Entre 2000 et 2007, ça m'est arrivé 3 fois de voir le Mont Bel-air blanc au loin, alors que je n'avais aucune tenue au sol chez moi, bien que je suis un peu sur les hauteurs aussi. Et si tu as un peu plus de temps pour toi pour faire un petit détour touristique, dans un cas comme dans l'autre, tu as un village de caractère à proximité : Moncontour (au NO du Mont Bel-Air) et Quintin (au N de Lanfains) :-P Pour le reste, concernant la tenue au sol, ça va certainement se jouer sous les averses les plus intenses. Sur une bonne frange littorale, en particulier en Bretagne, la tenue au sol sera compliquée. Compte tenu du froid extrême en moyenne troposphère (environ -38 deg à 500 hpa... pas revu depuis décembre 2009 et décembre 2010), la masse d'air va être très instable. On pourrait sans doute s'attendre à avoir des orages de neige localement. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Sur le GFS12z d'hier, un renversement du courant circumpolaire d'ouest est modélisé. Vu qu'il y a un décalage d'une journée dans la publication de ce graphique, je ne peux pas poster les projections de GFS d'aujourd'hui, pour les vents zonaux. Ceci ne constitue qu'un run et comme j'ai pu le préciser plus haut, les SSW majeurs sont relativement rares sur un mois de décembre. Il faut donc rester prudent avec ce genre de modélisation. En termes de positionnement des centres d'actions, nous sommes sur une composante à ondes n°1, avec l'accentuation d'une crête d'altitude côté canadien ainsi que le déplacement du vortex polaire du côté du continent eurasiatique. On remarque bien cette dynamique dans la moyenne stratosphère sur les 8 précédents runs de GFS (image que je ne parviens pas à joindre --', je mets à la place une carte du GFS12z d'aujourd'hui à l'horizon +384 heures) : GFS est pour le moment assez stable dans la modélisation de ce signal à ondes n°1. Pour le moment, sur les modélisations, la crête chaude d'altitude n'est pas suffisamment puissante pour mettre en déroute le vortex polaire. Même si celui est fortement déplacé par rapport au pôle, le cœur reste bien froid. A suivre les prochaines modélisations, on n'est pas encore fixé sur ce SSW à venir, sur certains points. Il reste à confirmer ou non le possible caractère majeur de ce SSW. -

Tu t'es trompé de topic ^^ Le topic de suivi et de prévisions pour la stratosphère, c'est à côté ;-) Du coup, j'ai répondu à ton post dans le topic des prévisions stratosphériques ;-)

-

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

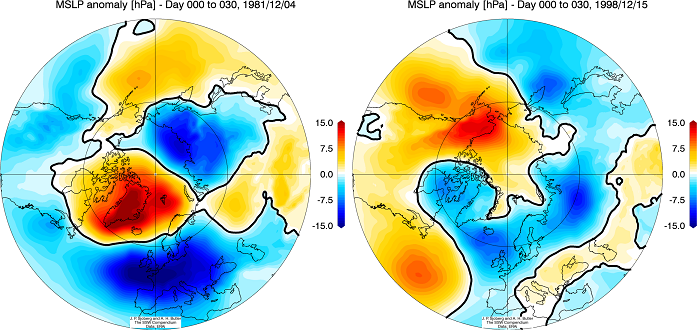

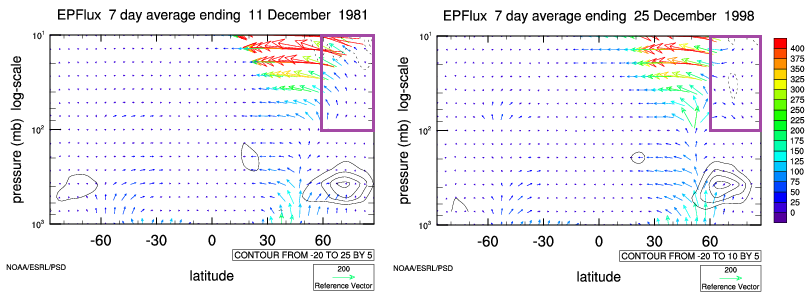

Depuis les années 1950, 5 SSW majeurs (ne pas mettre dans le même panier les SSW mineurs) sont survenus un mois de décembre. Le dernier événement de ce style remonte au 15 décembre 1998. Le phénomène est donc rare. Sur ces 5 SSW passés, les effets ont été diverses en troposphère. Voici 2 cartes qui illustrent les anomalies du champ de pression en surface sur les 30 jours qui ont suivi le SSW du 4 décembre 1981 (à gauche) et le SSW du 15 décembre 1998 (à droite) : Très grossièrement, on a la signature d'un régime AO-/NAO- dans le cas de 1981 tandis que dans le cas de 1998, nous avons plutôt les signatures d'un régime NAO+ et d'un régime de blocage non loin de la mer des Tchouktches. Bien que le renversement des vents zonaux a été beaucoup plus prononcé en décembre 1998 en moyenne stratosphère, la principale différence entre ces 2 réchauffements stratosphériques s'est jouée dans la propagation des ondes planétaires, en particulier dans la basse stratosphère. Suite au paroxysme de l'évènement, les ondes planétaires continuaient à se propager vers le haut en décembre 1981 alors que celles-ci migraient vers le bas en décembre 1998. Les coupes verticales d'Eliassan-Palm Flux (EP flux) permettent de bien visualiser le forçage des ondes planétaires. Ces coupes verticales sont moyennées sur 7 jours. Dans les rectangles violets, vous pouvez voir que la direction des flèches n'est pas la même. Ces flèches sont orientées vers le bas à votre droite alors qu'elle sont orientées vers le haut à votre gauche. Juste à titre de remarque, ces rectangles violets délimitent l'espace entre le 60e parallèle et le pôle (sur le plan horizontal) d'une part, et entre les niveaux 100 hpa et 10 hpa (sur le plan vertical), ce qui correspond à la basse et moyenne stratosphère arctique. Sous les rectangles violets (troposphère arctique), les "cercles" continus noirs mal définis correspondent aux zones de décélération des vents zonaux, à la suite de ces SSW. En aparté, pour ce qui est de la direction des vecteurs, ceci est d'autant plus visible sur les journées du 20 et du 21 décembre 1998 (flèches orientées vers le bas de nouveau) si vous n'étiez pas convaincu des coupes juste au-dessus. Pourtant, comme nous avons pu le voir à travers la première figure, même si quelque part le résultat global a été le même (décélération apparente des vents zonaux au-dessus des latitudes nordiques de la troposphère), le résultat dans les détails n'a pas été tout à fait le même (dans le positionnement des centres d'action notamment). Selon quelques études, ce sont les différences en termes de direction de propagation des ondes de Rossby (vers le haut, ou vers le bas, dans la stratosphère arctique), sur les jours qui suivent le paroxysme du SSW majeur (l'étude n'a pas été réalisée sur des SSW mineurs) qui pourraient faire la différence dans la réponse en troposphère. En d'autres termes, si les ondes planétaires se propagent vers le bas (ondes "réfléchies") après le SSW, cela forcerait l'émergence d'un dynamique NAO+ côté atlantique, mais aussi l'apparition tendancielle d'un blocage près du détroit de Béring. Dans le cas contraire, l'émergence d'une dynamique NAO- serait davantage stimulée. Après, la mécanisme est davantage complexe, d'autres points ont été ciblés, signalés, analysés dans ces études. Ceci n'est qu'une partie du puzzle. Ces études méritent d'être confirmées et d'être élargies sur les SSW mineurs, car seuls les SSW majeurs ont été étudiés sur ce sujet. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Réchauffement stratosphérique à surveiller de près en effet. De nouveau, on peut signaler des écarts considérables entre GFS et son ensemble. Près de la moitié des scénarios de l'ensembliste opte pour un renversement du courant circumpolaire d'ouest (synonyme de SSW majeur) à compter d'une échéance de 10/15 jours. GFS, quant à lui, paraît isolé, bien au-dessus du panache GEFS (10 m/s au-dessus sur les échéances lointaines, ce n'est pas anodin!), mais quand on connait les sous-estimations récurrentes du panel GEFS dans ses projections, vis-à-vis des vents zonaux, j'ai plutôt tendance à me fier aux déterministes, que ce soit CEP ou GFS. Par expérience, je pense que l'ensembliste est à côté de la plaque. D'autant plus qu'un SSW majeur au mois de décembre, c'est plutôt assez rare. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

J'accorde de l'importance aux différentes phases de propagation, à la distribution spatiale des easterlies ou des westerlies dans le temps... Ce qui est différent de chercher à savoir si la QBO- occupe une tranche d'atmosphère plus importante que la QBO+ sur une période donnée (ou inversement). En outre, dans la situation des hivers 1996/1997 et 2005/2006, une amorce de QBO+ est apparue en cours d'automne ce qui n'est pas le cas pour nous à l'heure actuelle. Au mois de novembre de ces configurations passées, on avait d'un côté des westerlies surplombant des easterlies (voir les 2 premières coupes verticales), tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, même s'il ne reste plus grand chose des westerlies en basse stratosphère. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

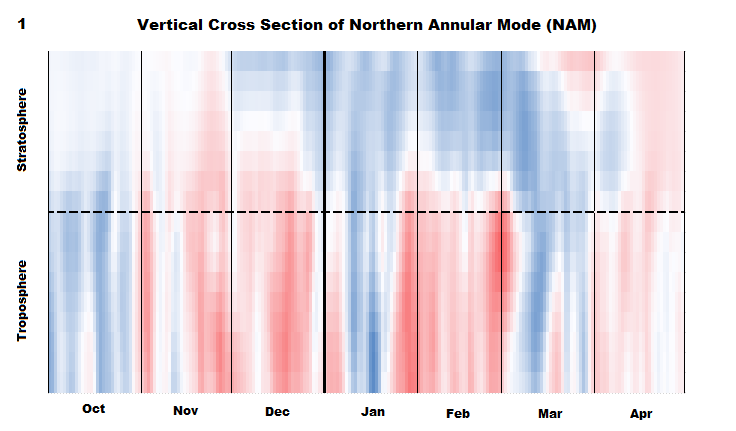

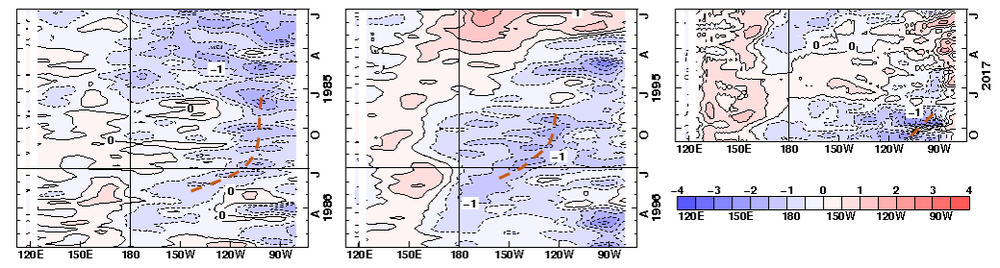

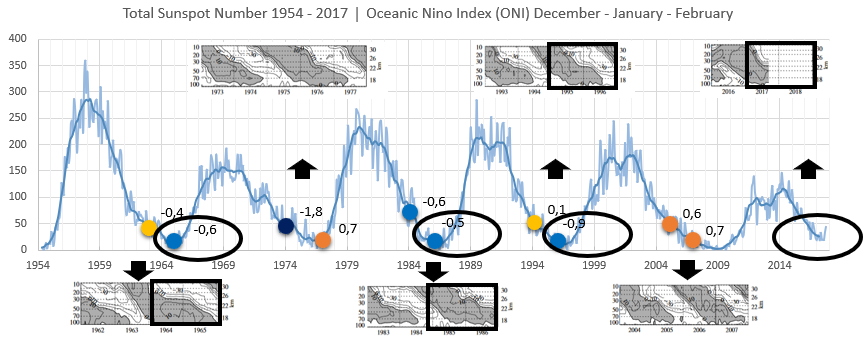

Je vais aussi insister sur le fait que les hivers 1985-1986 et 1995-1996 sont des hivers présentant des similitudes notables avec notre hiver actuel, par rapport aux forçages externes, que ce soit au niveau de l'activité solaire, de la QBO ou de l'ENSO. Je poste le graphique ci-dessous pour apprécier de manière globale, ces ressemblances. Nota Bene: les annotations chiffrées sur le graphique désignent les valeurs d'ONI (Oceanic Nino Index). Entre tous ces cercles noirs sur ce graphique, nous avons plusieurs points communs : - Une niña relativement faible en termes d'anomalie thermique au-dessus de la zone "niño 3.4" pour le trimestre décembre-janvier-février. Certes, les profils de SST le long de l'équateur ne sont pas exactement les mêmes (notamment en ce qui concernent les placements des anomalies négatives les plus significatives, mais aussi au regard de "l'étalement ou de la concentration géographique" de ces anomalies), mais dans les grandes lignes, malgré des différences notables, on remarque tout de même des analogies non négligeables. Petite comparaison entre 1985/1986, 1995/1996 et aujourd'hui: - Une migration vers le bas des vents d'est dans la stratosphère tropicale. A l'heure actuelle, les vents d'est occupent quasi intégralement la basse et la moyenne stratosphère. Sur l'échantillon considéré, la situation la plus proche est celle de la période hivernale 1995/1996 avec des easterlies descendant jusqu'au niveau 40hpa, et viennent ensuite les hivers 1964/1965 ('"interface" à environ 30hpa) et 1985/1986 ("interface" à environ 20/30 hpa). - Une activité solaire faible, proche du minimum (cf 1er graphique). Avec tout ça, et à partir des bases de données pour l'indice NAM (ou indice AO, plus parlant pour tout le monde), j'ai fait une moyenne des coupes verticales d'AO des hivers 1964/1965, 1986/1986 et 1995/1996... Ce qui donne ceci : Les plages de couleur rouge correspondent à des valeurs négatives d'AO. Les plages bleues, quant à elles, correspondent à des valeurs positives de ce même indice. Désolé pour la qualité du graphique, j'avais fait ça un peu vite en septembre. En prenant individuellement chacun de ces 3 hivers, on remarque en tout cas au premier regard l'absence de SSW majeur sur la quasi totalité de la période hivernale (à l'exception des mois de mars et d'avril, où on observe un SSW final dans le cas des hivers 1985/1986 et 1995/1996) et un indice AO très rarement inférieur à -1 à 10 hpa. Par la même occasion, et comme évoqué précédemment, les hivers 1985/1986 et 1995/1996 ont été marqués par un déphasage récurrent entre la troposphère et la stratosphère. Ce fut un peu moins le cas de l'hiver 1964/1965, mais là aussi, on peut observer quelques séquences de découplage, notamment en seconde partie d'hiver. Pour finir, un autre point en commun entre ces 3 cas est également la persistance sur une bonne partie de l'hiver des conditions AO- en troposphère Au regard du vent zonal à 10 hpa le long du 60e parallèle, et selon les réanalyses et les prévisions de ces prochains jours, on suit très grossièrement les tracés de 1985/1986 et de 1995/1996, pour le moment. A mon avis, il sera peut-être être difficile de décrocher un SSW digne de ce nom sur une bonne partie de l'hiver. On pourrait s'attendre à une succession entre brèves phases de renforcement du tourbillon cyclonique et courtes séquences de ralentissement du jet de la nuit polaire sur les prochaines semaines. Pour le reste, la stratosphère va-t-elle prendre le dessus sur la troposphère ? Ou le déphasage va-t-il perdurer ? Ces hypothèses ont été détaillées un peu plus haut. En tout cas, ces hivers passés montrent qu'un déphasage (avec des conditions AO- en troposphère et plutôt AO+ en stratosphère) tenant sur la durée est possible. Ce scénario n'est pas à prendre à la légère. -

Au-delà de mes prévisions de raclette généralisée ;-P , et suite aux bonnes , voire excellentes interventions de plusieurs forumeurs (13Vents, Gugo, Faycal, ... dsl si j'en oublie certains), je ne vois pas grand chose à rajouter pour le moment ... peut-être quelques éléments complémentaires à apporter à certains posts, comme le post de Faycal, mais c'est tout. Beaucoup de choses ont été abordées en 9 pages et c'est très bien ;-)

-

Sur les modélisations d'hier, il n'y a que GFS qui voit une franche accélération des vents zonaux moyennés au niveau du 65e parallèle à 10 hpa. Il est même bien au-dessus du panache GEFS avec des valeurs atteignant environ 35 m/s, d'ici le 12 novembre. En ce qui concerne le CEP d'hier, les projections ne vont pas jusqu'au 12 novembre, mais jusqu'au 5 novembre. Au 5 novembre, le U60N atteindrait 22,8 m/s, ce qui serait légèrement sous les normes de saison. Après, je n'ai pas d'éléments de comparaison avec les graphiques que tu as posté juste au-dessus puisque les paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Toutefois, je reste très méfiant avec les scénarios GEFS, j'ai souvent remarqué par la passé que GEFS sous-estimait tendanciellement, et pas qu'un peu, la puissance du vortex polaire. Avoir un net renforcement du VP est du domaine du possible.

-

La première phrase, je parlais de mon cas strictement personnel, sur cette partie du forum, pour expliquer pourquoi j'étais dans l'incapacité de lui répondre. Ca fait un peu plus de 2 ans que je viens très rarement sur le forum ou sur d'autres sites. Donc si je viens ici c’est plus pour lire, pour échanger quand j'en ai l'occasion. Les résultats (que ce soit ici ou sur d’autres sites météo), je les regarde, mais c’est secondaire, comme je l’ai dit plus haut, car ça fait longtemps que je n’ai pas le temps de m’y intéresser pour les analyser, les confronter, car ça demande du temps comme toujours. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt d' "infirmer" ou de "valider" les méthodes des autres intervenants sur le forum, à partir des résultats obtenus. Je ne suis pas légitime à le faire. Pour le reste (seconde phrase), je ne parle plus de mon cas personnel, sur cette partie du forum, et je ne vois pas de divergence avec ce que tu as dit.

-

Je peux te faire une prévision pour cet hiver, et elle est 100% fiable ^^ Qu'il fasse froid, ou qu'il fasse doux, cet hiver, ça sera RACLETTE ! ... en tout cas pour moi ^^ Ou pour tout le monde, je paye ma tournée, là au moins, je suis sûr que j'aurai raison Bon blague à part, je ne pourrai pas te répondre sur le tas car j'en ai aucune idée, ça fait très longtemps que je ne m'intéresse pas aux résultats, enfin ça reste secondaire ^^. Le plus important, c'est la méthode, la manière par laquelle on parvient aux résultats. Et après, on peut s'intéresser aux résultats.

- 664 réponses

-

- 22

-

-

-

-

J'ai fait une petite virée sur la côte d'émeraude cet après-midi et je n'ai pas été déçu. Il y a eu beaucoup de brouillard sur la côte et en mer à l'est du Cap Fréhel, surtout autour de la Baie de la Fresnaye, où la visibilité était vraiment pas top. Toutefois, en allant vers l'ouest du Cap Fréhel, le ciel était quasiment dégagé et on pouvait observer de loin ces bancs de brouillard qui faisaient penser à certains moments au Morning Glory d'Australie. Sur la plage de Château Serein à Plévenon : Sur le Cap Fréhel, dans le brouillard (vue sur l'amas du cap et l'extrémité de la pointe du Jas) : Entre la pointe du Jas et la pointe de la Guette (vue sur l'amas du cap et sur la Pointe du Jas): Au même endroit : Dsl pour la qualité des photos, photos prises depuis mon smartphone ...

- 357 réponses

-

- 10

-

-

Du 17 juillet au 23 juillet 2017 - prévision météo semaine 29

Cirus a répondu à un sujet de darkminimouf dans Evolution à plus long terme

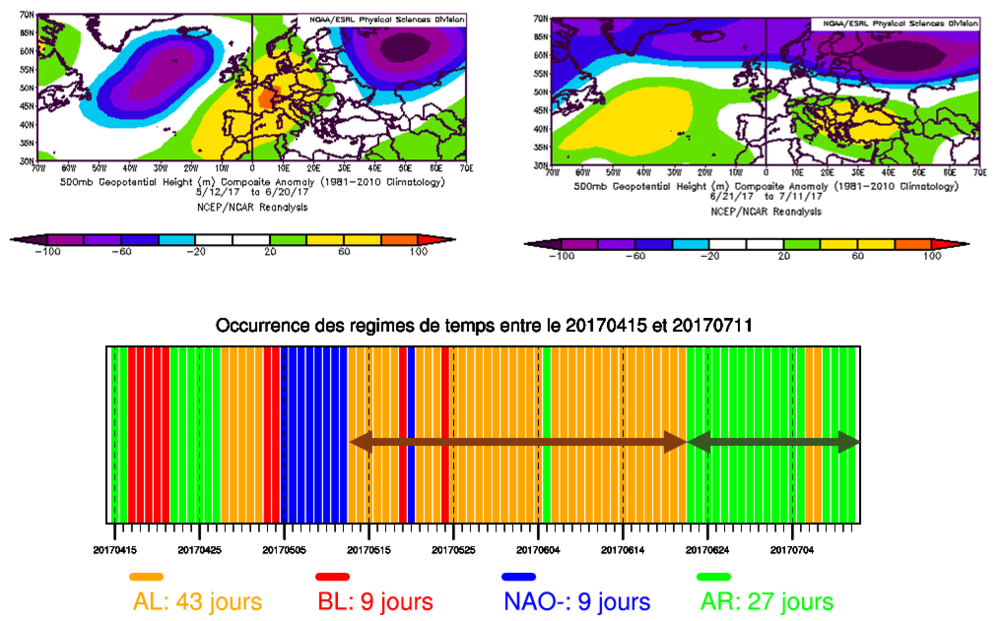

On sent tout de même depuis quelques temps que la récurrence tend à opérer un certain "glissement" avec des changements subtiles tant sur le dynamisme que sur le positionnement des centres d'action. Ceci est d'autant plus visible depuis la séquence caniculaire qui a touché une majeure partie de la France au mois de juin. A chaque salve de la récurrence, à chaque intermède, des grains de sable s'invitent dans les rouages de celle-ci et on semble s'éloigner lentement des conditions supra synoptiques propres à la fin du printemps / début d'été, même si la circulation générale imprime toujours la même rythmique. Après, ce "glissement" est-il une simple variante de notre récurrence, inhérente à l'avancée dans la saison estivale, ou une transition longue et lente vers une synoptique totalement différente à ce que nous avons connu au printemps et au début de l'été... je ne saurai le dire. En tout cas, la question se pose, d'autant plus que les changements de récurrence sont souvent moins francs, moins directs, moins perceptibles en saison estivale qu'en saison hivernale. Pour récapituler une partie de mes propos, voici une illustration qui montre bien la différence entre 2 périodes allant de début mai à fin juin d'une part (dominance du régime AL ou Atlantic Low) et allant de fin juin à aujourd'hui d'autre part (dominance du régime AR ou Atlantic Ridge) : Sur la première période, les pulsions chaudes occidentales étaient en partie pilotées par les talwegs atlantiques. En revanche, sur la seconde période, les talwegs plutôt de faible envergure suivaient la courbure de l'anticyclone des Açores (qui avait repris du poil de la Bête) et allaient s'isoler en goutte froide au large des côtes européennes. Sur les modélisations actuelles, on aperçoit toujours ce second schéma avec le maintien d'une dorsale atlantique et le décrochage d'anomalies basses sur sa frange nord-est. -

Je confirme, ça bombarde pas mal sous la cellule orageuse en ce moment même. Flashs en continu près de Loudéac, là où je me trouve.

-

Averse de neige d'une durée de 10 minutes qui vient tout juste de se terminer chez moi au nord de Loudéac. Température de 0,5 degrés. Fine pellicule de neige, sur la pelouse, les toits, les voitures. Rien sur les routes.

-

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Voici le lien qui va te rediriger vers les modélisations CEP : http://www.geo.fu-berlin.de/en/met/ag/strat/produkte/winterdiagnostics/ Tu trouveras les niveaux 150, 100, 70, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2 et 1 hpa Pour les modélisations GFS : http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/strat_a_f/ Pour le reste, ton hypothèse est réalité. Mais, il existe des exceptions fréquentes, car la position grossière du vortex polaire ou des ondulations ne correspond pas systématiquement entre 2 niveaux de la stratosphère (par exemple entre les niveaux 1 hpa et 50 hpa...). Dans l'idéal, il aurait été pertinent d'avoir à disposition des modélisations du vortex polaire en 3 dimensions, car tout devient un peu plus clair. Cela existe, j'en ai déjà vu mais seulement dans les forums étrangers où les passionnés sont également développeurs. Pour en revenir à ces histoires de niveaux stratosphériques, on s'en tient au niveau 10 hpa (plus rarement 30 hpa) car c'est le niveau de référence dans la littérature scientifique, et pour l'ensemble des analyses strato. Mais rien n'interdit l'utilisation des cartes hémisphériques relatives à la basse stratosphère. Cela peut même s'avérer très important pour comprendre les mécanismes en oeuvre à l'occasion de certains événements stratosphériques, pour apprécier la propagation d'une perturbation stratosphérique vers la basse stratosphère. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

Je répondrai aux questions ce soir (après, je ne sais pas encore si ce sera en début, en milieu ou en fin de soirée). Je suis très peu disponible pour répondre en journée, je suis vraiment désolé. -

Prévisions stratosphériques à moyen & long terme

Cirus a répondu à un sujet de TreizeVents dans Tendances saisonnières

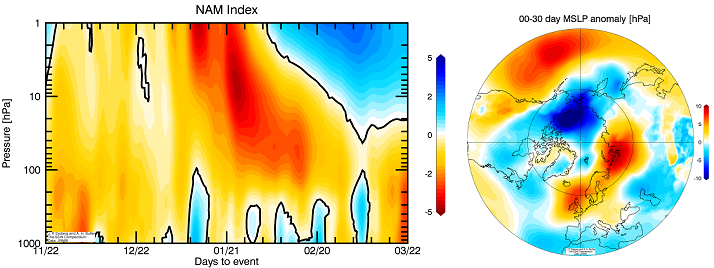

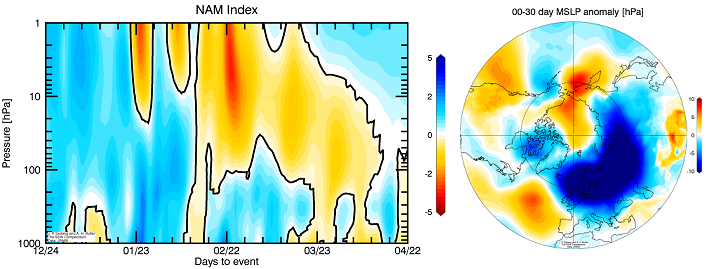

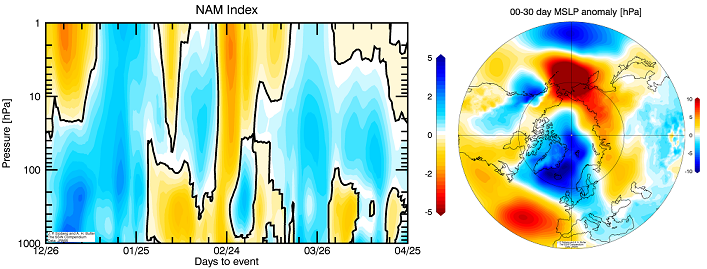

A ce jour jour, nul doute que l'on s'enfonce tout droit vers un ralentissement dans la durée du courant circumpolaire. Toutefois, le caractère majeur du SSW entrevu n'est pour le moment pas du tout acquis. CFS est toujours favorable à la mise en place d'un SSW significatif, mais GEFS, de son côté est beaucoup plus timoré, avec des scénarios relativement éparpillés. La dispersion d'ensemble est même plus importante, comparée aux jours précédents. On avance donc dans la semoule et il est toujours très périlleux de s'avancer sur les conséquences de ce futur SSW. Les ondes mises en jeu dans ce SSW demeureraient assez stationnaires dans les prochaines semaines. D'un côté, nous assisterons à l'amplification d'une crête chaude d'altitude au-dessus de l'Alaska. De l'autre côté, le vortex polaire, dont l'affaiblissement est à surveiller de très près dans les prochaines modélisations, surplombera une partie du continent eurasiatique. Chez GFS, on constate très peu de modifications quant aux placements des centres d'actions dans les 2 prochaines semaines. Il en est de même chez CFS pour une majeure partie du mois de février. Ainsi, la circulation générale dans la moyenne stratosphère pourrait donc rester bloquée encore très longtemps, si on s'en tient aux modélisations actuelles. Dans ce futur SSW, on retrouve des analogies assez importantes avec certains SSW passés. Je n'ai ici considéré que les SSW qui se sont manifestés entre la fin du mois de janvier et la fin du mois de février. Rien que sur les 15 dernières années, j'ai pu retrouver 3 SSW majeurs similaires à notre futur SSW au regard du dynamisme d'altitude : - Le SSW du 25 janvier 2006 (U60 = -30 m/s) - Le SSW du 26 février 2007 (U60 = - 8 m/s) - Le SSW du 24 février 2008 (U60 = - 15 m/s) Entre chacun de ces SSW, la configuration stratosphérique s'est avérée être la même (perturbations à ondes n°1 et placements des centres d'action relativement similaires). Pourtant, on peut tout de même reporter des différences de taille entre ces 3 animations. Sur l'animation de 2006, le vortex polaire s'est fait complètement anéantir par l'amplification d'une ondulation. La crête chaude d'altitude établie a forcé l'apparition d'un drain continu d'anomalies basses de géopotentiel en propagation rétrograde (circulation d'est d'anomalies basses suivant la "courbure" du blocage). Au bout du compte, il n'en est plus rien resté du tourbillon cyclonique à la suite de ce SSW. Ensuite, par échelle d'intensités décroissante, on retrouve le SSW de 2008. Les hauts géopotentiels ont réussi à prendre le contrôle sur le vortex polaire. L'affaiblissement du tourbillon cyclonique a été accentué, mais ce dernier n'a pas été en grande partie détruit, contrairement au SSW de 2006. Viens ensuite le SSW de 2007, avec beaucoup moins d'effets néfastes pour le VP. Il avait été peu affaibli par la poussée de hauts géopotentiels. On a donc 3 situations relativement proches les unes des autres par rapport à la configuration hémisphérique en moyenne stratosphère, mais les différences apparaissent au regard des intensités des phénomènes. Les issues de ces 3 SSW ont été par la même occasion bien différentes. Pour les 3 illustrations qui suivent, vous trouverez à votre gauche un profil vertical de NAM ou Northern Annular Mode (équivalent de l'AO), et à votre droite un composite des anomalies de pression en surface sur les 30 jours qui ont suivi le SSW considéré. Dans le cas du SSW de 2006, les conséquences sur le vortex polaire ont été conséquentes et la propagation de la perturbation s'est effectuée rapidement en direction de la troposphère. La perturbation stratosphérique a même été suffisamment importante pour affaiblir le tourbillon cyclonique sur une assez longue durée dans la basse stratosphère (jusqu'au mois de mars, comme nous pouvons le voir sur le profil vertical de Northern Annular mode ci-dessous). Au-dessus de l'Atlantique et de l'Europe, cela s'est traduit par 3 séquences à blocage nordique : - A la fin du mois de janvier : blocage centré entre l'Islande et le nord des îles britanniques - A la fin du mois de février : blocage centré d'abord sur le nord du continent européen, puis évoluant vers le Groenland, et le nord du continent américain - A la fin du mois de mars : pareil qu'en février approximativement Ensuite, comme nous avons pu le mentionner précédemment, le SSW de 2008 a été moins violent que le SSW de 2006. Il en a été de même en ce qui concerne les effets du SSW. Les effets se sont en effet propagés très lentement en direction de la basse stratosphère et de la troposphère. Sur les 20 jours qui ont suivi le SSW, le complexe dépressionnaire troposphérique est resté plutôt bien confiné au-dessus des latitudes arctiques et subarctiques. Cela s'est traduit par une période de courant zonal au-dessus de l'Atlantique et de l'Europe, avant que les premiers effets n'arrivent plus tard (sur la fin du mois de mars et le début du mois d'avril) avec 2 poussées méridiennes assez importantes au-dessus de l'Atlantique. Pour finir, parlons du SSW majeur de 2007, le plus faible des trois. Les effets se sont révélés très limités dans le temps : décrochages d'anomalies négatives de NAM quasi inexistantes. L'Atlantique et l'Europe ont été dominées par une répartition plutôt zonale des centres d'actions (circulation ondulatoire faible à modérée). Il a fallu attendre la fin du mois de mars pour voir un AS apparaître. Vers la mi-mars, un blocage a vu également le jour au-dessus de la mer des Tchouktches (au-dessus du "quadrant pacifique") ... ce schéma global est une conséquence typique des displacement events qui ne sont pas suffisamment puissants (pourtant ici il s'agissait bien d'un SSW majeur). Parmi les 3 cas que je vous ai exposé, les modélisations actuelles se rapprochent plus des SSW des 24 février 2007 et 26 février 2008. Quelques scénarii envisagent un scénario à la sauce 2006 dans la moyenne stratosphère, mais ces scénarii sont marginaux pour le moment.